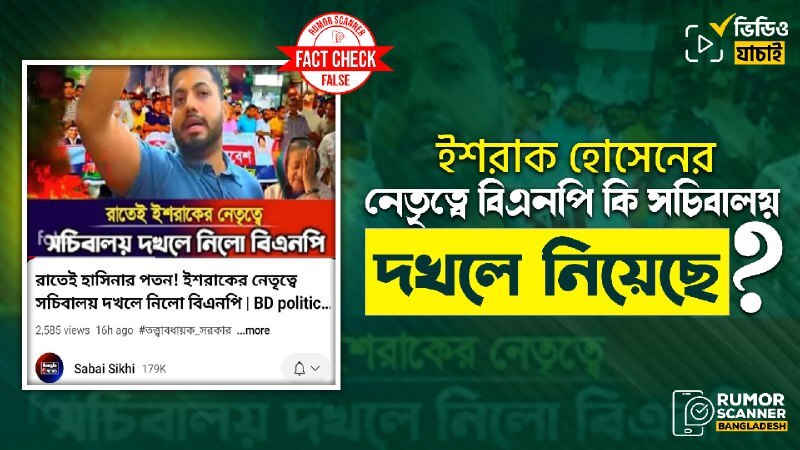

গত ২৩ ডিসেম্বর Sabai Sikhi নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে ‘রাতেই হাসিনার পতন। ইশরাকের নেতৃত্বে সচিবালয় দখলে নিলো বিএনপি’ শীর্ষক শিরোনাম ও ‘রাতেই ইশরাকের নেতৃত্বে সচিবালয় দখলে নিলো বিএনপি’ শীর্ষক থাম্বনেইল ব্যবহার করে একটি ভিডিও প্রচার করা হয়েছে।

ভিডিওটি দেখুন এখানে (আর্কাইভ)।

এই প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়া অবধি ভিডিওটি প্রায় আড়াই হাজার বার দেখা হয়েছে। এছাড়া ভিডিওটিতে প্রায় ১২৩টি পৃথক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি সচিবালয় দখলে নেয়নি বরং অধিক ভিউ পাবার আশায় চটকদার শিরোনাম ও থাম্বনেইল ব্যবহার করে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই আলোচিত ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে।

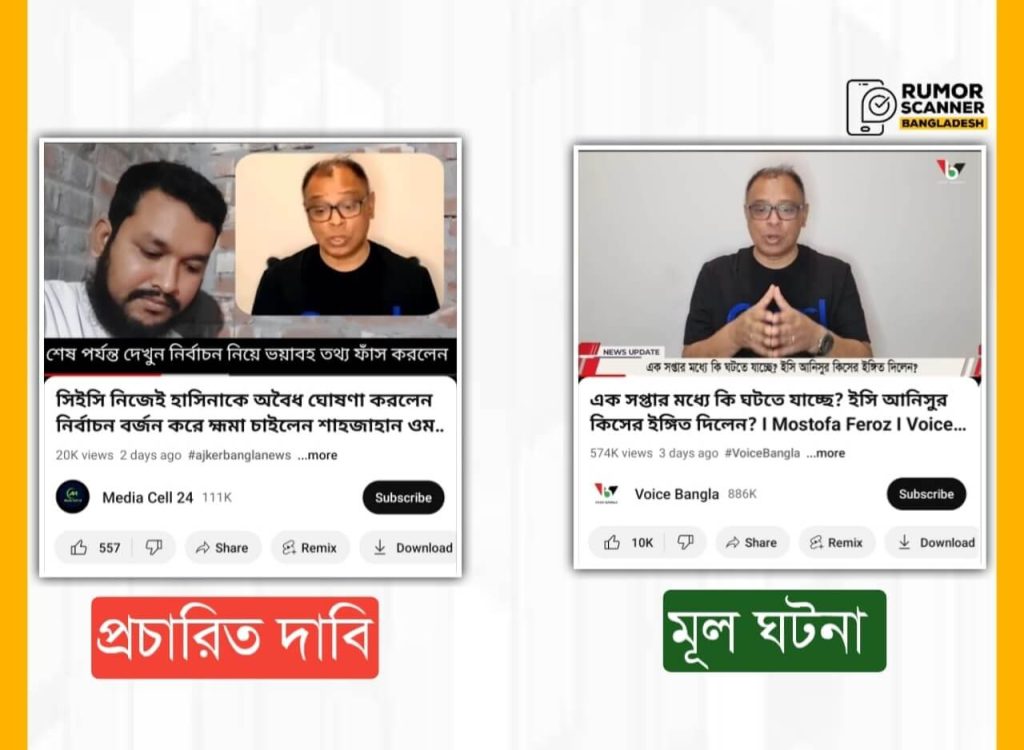

অনুসন্ধানের শুরুতে আলোচিত ভিডিওটি পর্যবেক্ষণ করে রিউমর স্ক্যানার টিম। ভিডিওটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এটি ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি পুরোনো ঘটনার ভিডিও ক্লিপ এবং ছবি নিয়ে তৈরি একটি ভিডিও প্রতিবেদন যেখানে ইশরাক হোসেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ এবং বিএনপির পুরোনো কার্যক্রমের বিভিন্ন দৃশ্য দেখানো হয়।

ভিডিওটি’র সংবাদপাঠ অংশে বলা হয়, “রাতে বিশাল মিছিল নিয়ে রাজপথে নামেন বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন। এর আগের দিন তারেক রহমানের নির্দেশে ৭ই জানুয়ারি নির্বাচন থেকে সকল নাগরিকদের সরে যেতে বিশেষ আহ্বান জানান। এছাড়া ইশরাক হোসেন বলেন, আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ সরকারের জন্য অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প নেই। এজন্য বিএনপির আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর বিশেষ অনুরোধ জানান।”

উক্ত ভিডিওটিতে দেখানো ভিন্ন দুইটি ভিডিও ক্লিপের বিষয়ে পৃথকভাবে অনুসন্ধান চালায় রিউমর স্ক্যানার টিম।

ভিডিও যাচাই-১

আলোচিত ভিডিওটিতে দেখানো প্রথম ভিডিও ক্লিপটি থেকে কিছু স্থিরচিত্র নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে ইশরাক হোসেনের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে ২০১৮ সালের ৯ ডিসেম্বর ‘ইশরাক হোসেন ঢাকা ৬ প্রত্যাহার’ শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়।

এই ভিডিওটি’র সাথে আলোচিত ভিডিওটিতে দেখানো প্রথম ভিডিও ক্লিপের হুবহু মিল পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, এই ভিডিওটি সাম্প্রতিক সময়ের নয়।

ভিডিও যাচাই-২

আলোচিত ভিডিওটিতে দেখানো প্রথম ভিডিও ক্লিপটি থেকে কিছু স্থিরচিত্র নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে ইশরাক হোসেনের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে গত ৮ ডিসেম্বর ‘সরকার পতনের একদফা দাবিতে ইশরাকের নেতৃত্বে মশাল মিছিল’ শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়।

এই ভিডিওটি’র সাথে আলোচিত ভিডিওটিতে দেখানো দ্বিতীয় ভিডিও ক্লিপের হুবহু মিল পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, এই ভিডিওটি ইশরাক হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের মশাল মিছিলের সময়ে ধারণকৃত। তবে উক্ত ভিডিওতে কোথাও সচিবালয় ঘেরাওয়ের দৃশ্য দেখানো হয়নি।

পাশাপাশি, মূলধারার গণমাধ্যম কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে এখন পর্যন্ত ইশরাক হোসেনের হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপি কর্তৃক সচিবালয় দখলে নেওয়ার দাবিটির সত্যতা পাওয়া যায়নি।

অর্থাৎ, উপরোক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট যে, বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি সচিবালয় দখলে নেওয়ার দাবিটি সঠিক নয়।

মূলত, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করার দাবিতে বিএনপি-জামায়াতসহ আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো দীর্ঘদিন ধরে রাজপথে আন্দোলন করে আসছে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা ধরনের তথ্য প্রচার হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৩ ডিসেম্বর Sabai Sikhi নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে ‘রাতেই হাসিনার পতন। ইশরাকের নেতৃত্বে সচিবালয় দখলে নিলো বিএনপি’ শীর্ষক শিরোনাম ও ‘রাতেই ইশরাকের নেতৃত্বে সচিবালয় দখলে নিলো বিএনপি’ শীর্ষক থাম্বনেইল ব্যবহার করে একটি ভিডিও প্রচার করা হয়। তবে রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে জানা যায়, উক্ত দাবিটি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে অধিক ভিউ পাবার আশায় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার কয়েকটি পুরোনো ভিডিও ক্লিপ ও ছবি যুক্ত করে তাতে চটকদার থাম্বনেইল ও শিরোনাম ব্যবহার করে কোনোপ্রকার নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই আলোচিত দাবিটি প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া, গণমাধ্যম কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে বিষয়টির সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, পূর্বেও সেনাবাহিনীর সহায়তায় জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের সচিবালয় ও নির্বাচন কমিশন ভবন দখলের ভুয়া খবর প্রচার করা হলে সেসময় বিষয়টি শনাক্ত করে ফ্যাক্টচেক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে রিউমর স্ক্যানার।

সুতরাং, বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি সচিবালয় দখলে নিয়েছে দাবিতে প্রচারিত তথ্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তথ্যসূত্র

- Ishraque Hossain Official YouTube (1): ইশরাক হোসেন ঢাকা ৬ প্রত্যাহার

- Ishraque Hossain Official YouTube (2): সরকার পতনের একদফা দাবিতে ইশরাকের নেতৃত্বে মশাল মিছিল

- Rumor Scanner’s Own Analysis