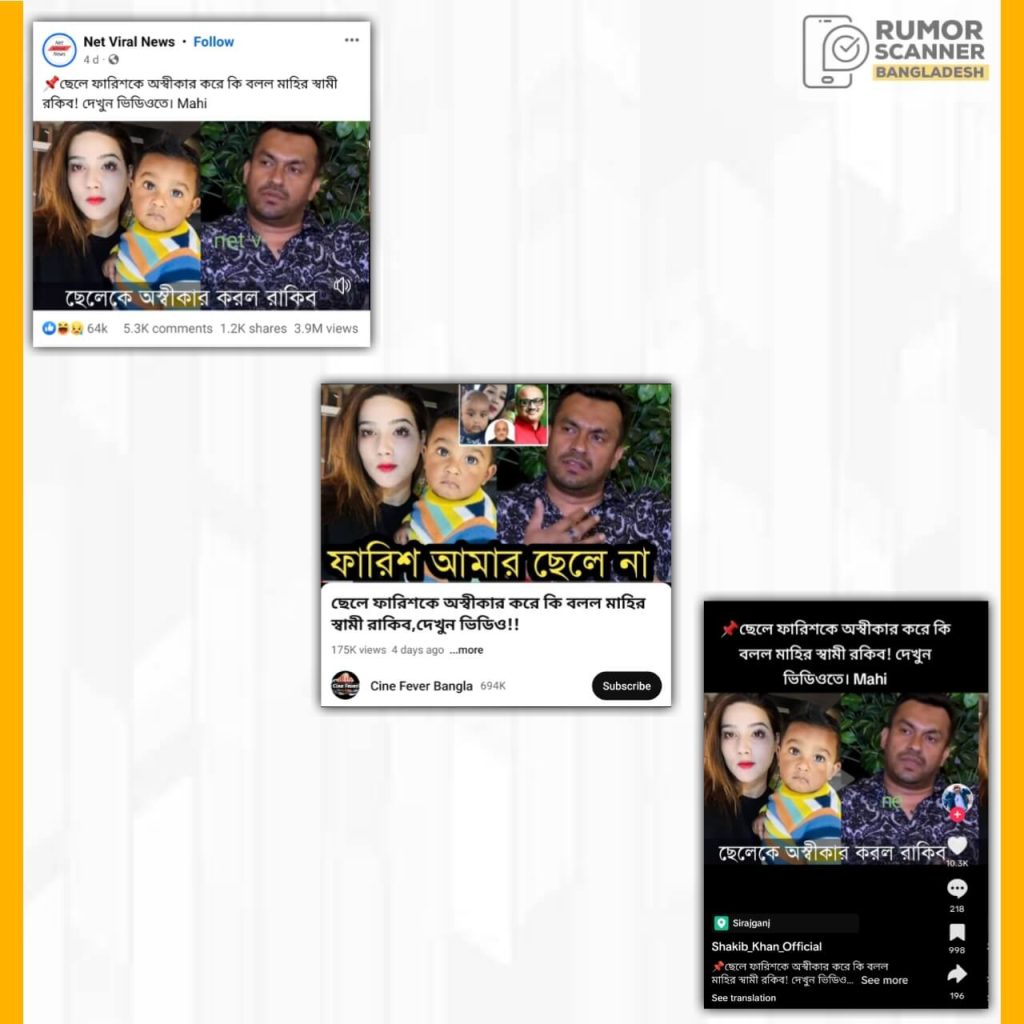

সম্প্রতি, ছেলে ফারিশকে অস্বীকার করে কি বলল মাহির স্বামী রকিব– শীর্ষক দাবিতে একটি ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়েছে।

ফেসবুকে প্রচারিত এমন কিছু পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ) এবং এখানে (আর্কাইভ)।

ইউটিউবে প্রচারিত এমন ভিডিও দেখুন এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ) এবং এখানে (আর্কাইভ)।

টিকটকে পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ)।

ফ্যাক্টচেক

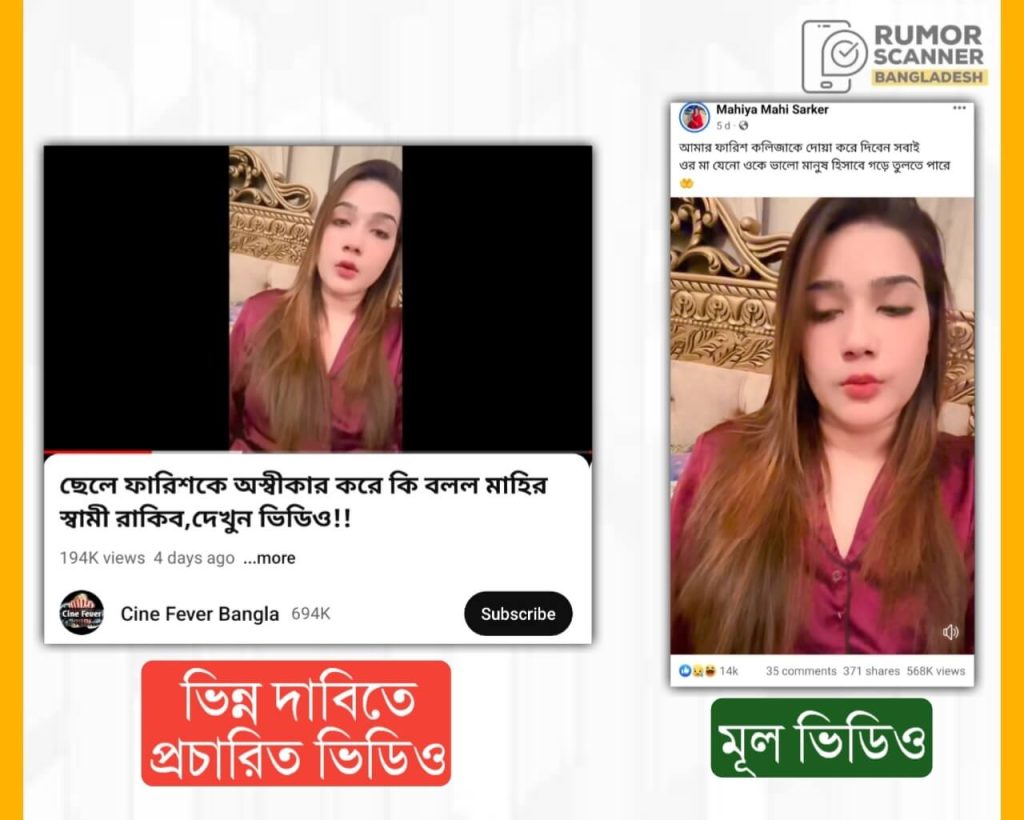

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির প্রাক্তন স্বামী ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান সরকার রকিব তার ছেলে মো. মোসাইব আরাশ সামসুদ্দিন ফারিশ সরকারকে অস্বীকার করেনি বরং ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় সম্পাদনার মাধ্যমে মাহিয়া মাহির এবং রকিব সরকারের ভিন্ন দুইটি ভিডিওটি যুক্ত করে আলোচিত ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে।

অনুসন্ধানের শুরুতে আলোচিত ভিডিওটি পর্যবেক্ষণ মাহিয়া মাহির প্রাক্তন স্বামী ভিডিওর শুরুতে কামরুজ্জামান সরকার রকিবকে বক্তব্য দেখা যায়। পরবর্তীতে মাহিয়া মাহিকে বক্তব্য দিতে দেখা যায়। এরপর মাহিয়া মাহি, কামরুজ্জামান সরকার রকিব এবং তাদের ছেলে মো. মোসাইব আরাশ সামসুদ্দিন ফারিশ সরকারের কয়েকটি ছবি যুক্ত করে উপস্থাপিকাকে কিছু কথা বলতে শোনা যায়।

ভিডিওতে প্রচারিত আলোচিত দাবিটি নিয়ে কামরুজ্জামান সরকার রকিব ও মাহিয়া মাহির ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পর্যবেক্ষণ করে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

এছাড়া, প্রাসঙ্গিক একাধিক কি ওয়ার্ড সার্চ করেও গণমাধ্যম কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে উক্ত দাবির সত্যতা পাওয়া যায়নি।

আলোচিত ভিডিওটিতে প্রচারিত দাবিগুলোর বিষয়ে আরও অনুসন্ধানে ভিডিওটিতে দেখানো ভিডিও ক্লিপগুলোর বিষয়ে আলাদাভাবে অনুসন্ধান চালায় রিউমর স্ক্যানার টিম।

ভিডিও যাচাই-১

আলোচিত ভিডিওর শুরুর অংশে চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির প্রাক্তন স্বামী কামরুজ্জামান সরকার রকিবকে বক্তব্য দিতে শোনা যায়। বক্তব্যে কামরুজ্জামান সরকার রকিব বলেন, আগে সে তো প্রথম যে মূহুর্তগুলো সেগুলো আসলে ফারিশের সাথে কানেক্টেড করতে পারতাম না। নায়িকা মাহি তো আমার চাইতে ভালো সারাদেশবাসীই জানে। তো আমি নায়িকা হিসেবে যতটুকু দেখেছি আমি অনেকগুলো শ্যুটিংয়ে গিয়েছি তার৷

উক্ত বক্তব্যের সাথে আলোচিত দাবির কোনো যোগসূত্র নেই।

ভিডিও যাচাই-২

এই অংশে মাহিয়া মাহিকে কান্নারত অবস্থায় কথা বলতে শোনা যায়৷ তিনি বলেন, ‘আমার যে ছোট বাবুটা, আমার ফারিশ, আমার কলিজার টুকরা৷ ওকে নিয়েও যখন আপনারা অনেক উল্টাপাল্টা কথা লিখেন, আপনারা অনেক রকমের অনেকে বাজে কথা লেখেন ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে।’

ভিডিওটির বিষয়ে অনুসন্ধান করে রিভার্স ইমেজ সার্চ করে মাহিয়া মাহির ফেসবুক পেজে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি “আমার ফারিশ কলিজাকে দোয়া করে দিবেন সবাই

ওর মা যেনো ওকে ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে” শীর্ষক ক্যাপশনে প্রকাশিত একটি ভিডিও (আর্কাইভ) খুঁজে পাওয়া যায়।

উক্ত ভিডিওটির কিছু অংশের সাথে আলোচিত ভিডিওটির হুবহু মিল রয়েছে।

উক্ত ভিডিওটি পর্যবেক্ষণ করে জানা যায়, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি স্বামী কামরুজ্জামান সরকার রকিবের সাথে বিয়ে বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে উক্ত ভিডিওটি নিজের ফেসবুক পেজে পোস্ট করেন মাহিয়া মাহি। এই ভিডিও বার্তায় মাহিয়া তার প্রাক্তন স্বামী রকিব সরকার সম্পর্কে এমন কোনো অভিযোগ করেননি।

মূলত, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে এক ভিডিও বার্তায় চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান সরকার রকিবের সঙ্গে বৈবাহিত সম্পর্কের ইতি টানার কথা জানান। এরই মধ্যে ছেলে ফারিশকে অস্বীকার করে কি বলল মাহির স্বামী রকিব- শীর্ষক দাবিতে একটি ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, আলোচিত দাবিটি মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে, ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় সম্পাদনার মাধ্যমে ভিন্ন দুইটি ভিডিও যুক্ত করে কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়া আলোচিত ভিডিওটি প্রচার করা হয়েছে।

সুতরাং, চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির প্রাক্তন স্বামী কামরুজ্জামান সরকার রকিব তার ছেলে মোসাইব আরাশ সামসুদ্দিন ফারিশ সরকারকে অস্বীকার করেছেন দাবিতে ইন্টারনেটে প্রচারিত তথ্যটি মিথ্যা।

তথ্যসূত্র

- Mahiya Mahi Sarkar- Facebook Post

- Rakib Sarker- Facebook Account

- Mahiya Mahi- Facebook Account

- Rumor Scanner’s Own Analysis