সম্প্রতি, ‘দুবাইয়ে মুসলিম মহিলা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন’ শীর্ষক দাবিতে এক নারীর ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। পোস্টগুলোতে দাবি করা হয়েছে দুবাইতে ওই মুসলিম মহিলা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে তার নাম পরিবর্তন করে রাধা রেখেছেন এবং জানিয়েছেন, “হিন্দুদের খারাপ দেখানো হয়, সত্যি কথা বলতে, আমি হিন্দুদের ভয় পেতাম, কিন্তু সনাতনের সত্যতা যখন জানলাম তখন দেখি সম্পূর্ণ আলাদা। তারপর আমি আমি গীতা পড়লাম এবং পরবর্তীতে আমার মন পরিবর্তন হয়ে আমি সত্য সনাতন ধর্ম গ্রহন করলাম।”

ফেসবুকে প্রচারিত এমন কিছু পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ) এবং এখানে (আর্কাইভ)।

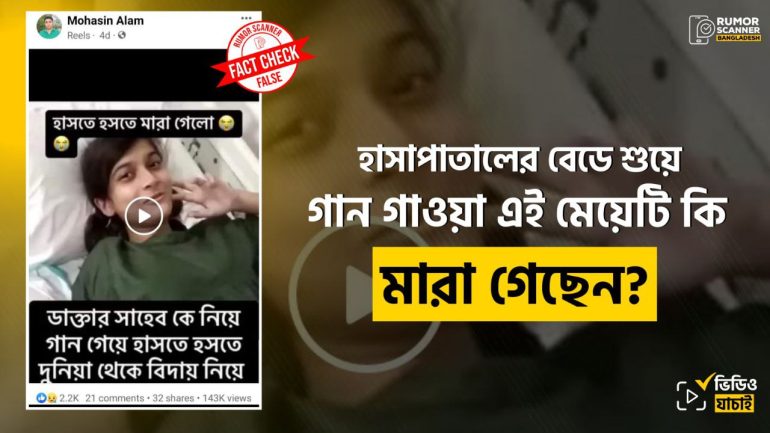

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, যে নারীর ছবি প্রচার করে তাকে মুসলিম থেকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার দাবি করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেই নারী বেশ কয়েকবছর পূর্বে হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হয়েছেন।

অনুসন্ধানে overcometv নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে ২০১৬ সালের ৩০ এপ্রিল ‘Religion Was Always a Confusion- New Muslim’ শিরোনামে প্রকাশিত একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়। ভিডিওর ঐ নারীর সাথে উক্ত দাবির সাথে যুক্ত নারীর হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ভিডিওতে overcometv কে দেওয়া ২০১৬ সালের সেই সাক্ষাতকারে ঐ নারী জানান, তার নাম মারিয়াম। বয়স ২৭। তিনি ভারত থেকে এসেছেন এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তার পরিবার খুব একটা প্রাকটিসিং বা রিলিজিয়াস ছিল না। ধর্ম সবসময় একটা কনফিউশান ছিল। পালন করতে হতো তাই করত। খুব একটা প্রাকটিসিং না হলেও তারা তাদের বিশ্বাসে দৃঢ় ছিলেন। মারিয়াম ভারতে বসবাস করলেও তার আশেপাশে যে মুসলিমরা ছিলো তাঁদের সাথে সে পরিচিত হতে পারেনি। ছোটবেলা থেকেই সে শিখেছিল মুসলিমরা ভালো মানুষ নয়, তাঁরা সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত, তাঁরা জঙ্গি, তাঁরা খারাপ, তাঁদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে।

আরব আমিরাতে আসার আগ পর্যন্ত তার কখনোই কোন মুসলিমের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। তারপর কর্মসূত্রে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এসে মুসলিমদের সাথে তার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় এবং বুঝতে পারেন মুসলিমরা অনেক ভালো। মুসলিম বন্ধুদের আচরণ দেখে তার ভালো লেগে যায় এবং তারপরই তিনি ইসলাম নিয়ে আগ্রহী হয়ে ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কিত পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তীতে একটা সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। এসময় কোরআন পড়ার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হোন।

অর্থাৎ, ওই নারী মুসলিম থেকে হিন্দু হননি বরং তিনি হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তিনি হিন্দুদের খারাপ দেখানো হত শীর্ষক কোনো বক্তব্য দেননি বরং মুসলিমরা খারাপ তাকে এমন শেখানোর কথা তিনি বলেছেন।

মূলত, এক ভারতীয় হিন্দুধর্মী নারী সংযুক্ত আরব আমিরাতে আসার পর মুসলিমদের ভালো আচরণ দেখে ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে একটা সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহনের ঘটনা নিয়ে তিনি যুক্তরাজ্য ভিত্তিক প্লাটফর্ম overcome tv কে একটি সাক্ষাতকার দেন। সেই সাক্ষাতকারে তিনি মুসলিমদের নিয়ে আগে কি ভাবতেন, কিভাবে ইসলামের প্রতি আগ্রহী হলেন এবং কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন তা নিয়ে কথা বলেন। সাম্প্রতিক সময়ে তার সেই সাক্ষাতকারের ভিডিও থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট নিয়ে কয়েকটি ছবি প্রচার করে তিনি মুসলিম থেকে হিন্দু হয়েছেন শীর্ষক ভুয়া দাবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে প্রচার করা হয়।

সুতরাং, হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া এক নারীর পুরোনো সাক্ষাতকার থেকে ছবি নিয়ে তাকে মুসলিম থেকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণকারী হিসেবে প্রচার করার বিষয়টি মিথ্যা।

তথ্যসূত্র

- overcometv YouTube: Religion Was Always a Confusion- New Muslim