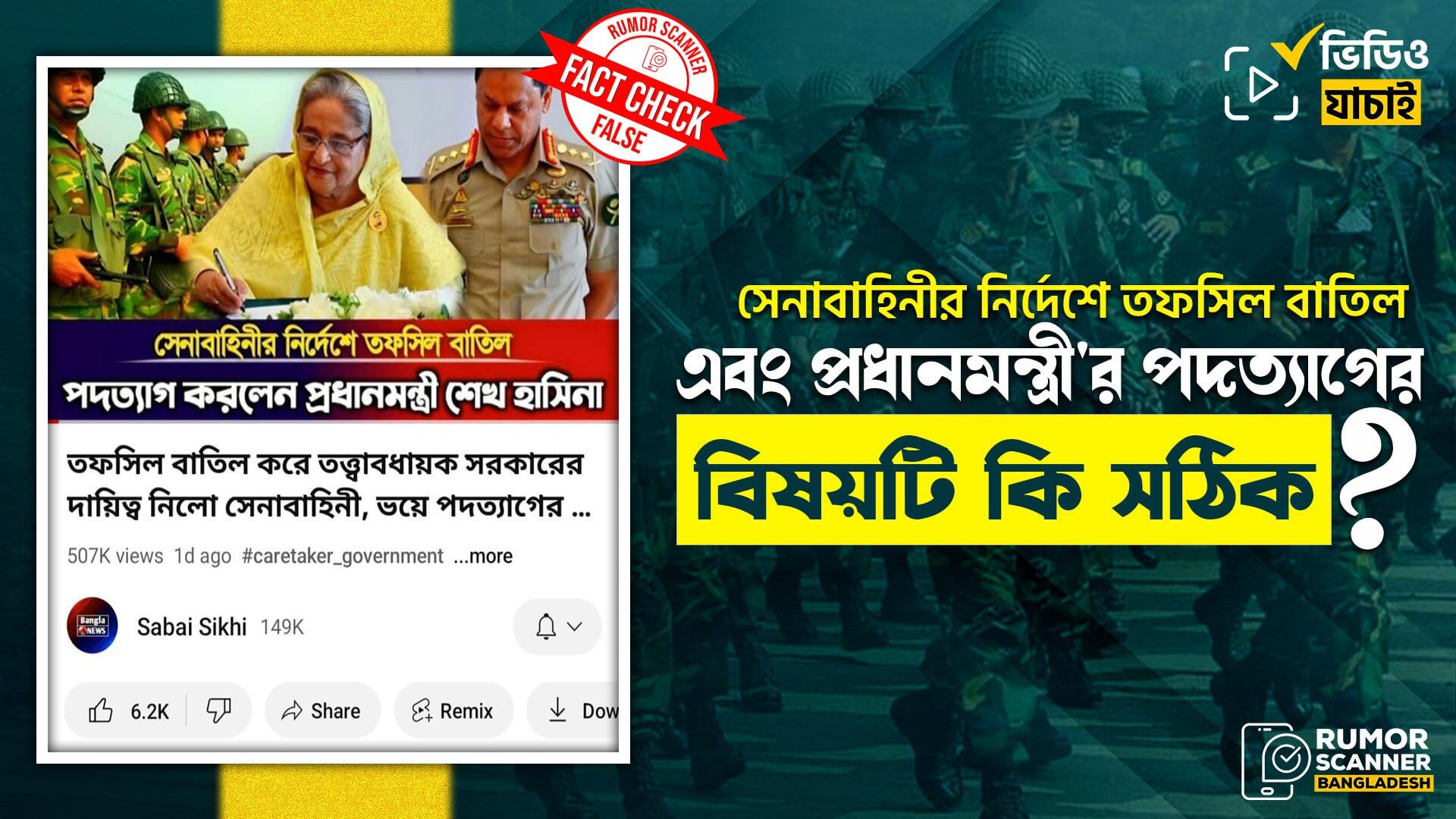

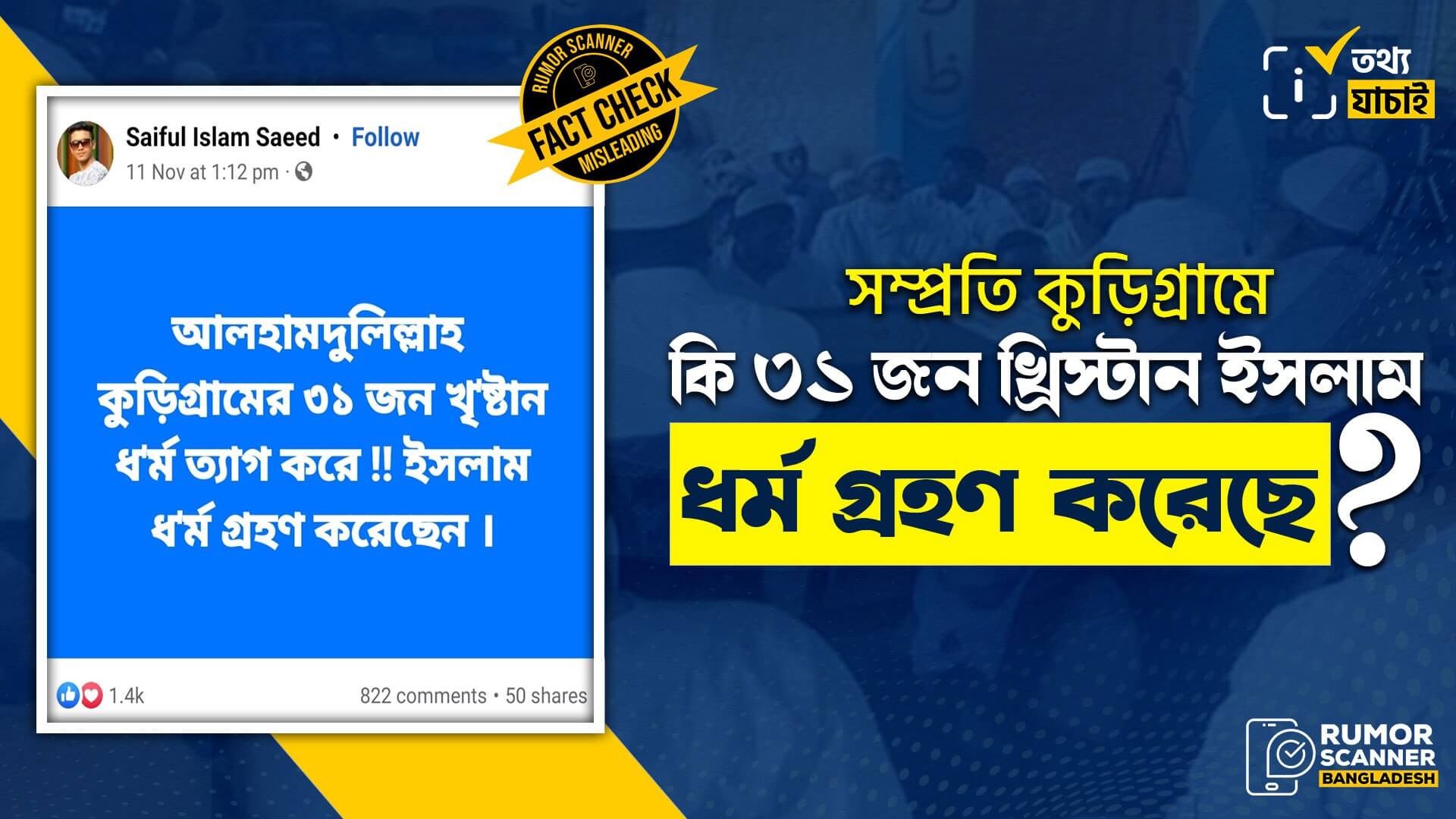

গত ১৬ নভেম্বর Sabai Sikhi নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে ‘তফসিল বাতিল করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নিলো সেনাবাহিনী, ভয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দিলো শেখ হাসিনা’ শীর্ষক শিরোনাম এবং সেনাবাহিনীর নির্দেশে তফসিল বাতিল, পদত্যাগ করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’ শীর্ষক থাম্বনেইল ব্যবহার করে একটি ভিডিও প্রচার করা হয়।

ইউটিউবে প্রচারিত ভিডিওটি দেখুন এখানে (আর্কাইভ)।

এই প্রতিবেদন প্রকাশ অবধি ভিডিওটি ৫ লক্ষ ৭ হাজার বার দেখা হয়েছে। এছাড়া ভিডিওতে প্রায় ৬ হাজারের বেশি সংখ্যক লাইক এবং ৩ শতর অধিক মন্তব্য করা হয়েছে।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, সেনাবাহিনীর নির্দেশে নির্বাচনের তফসিল বাতিল কিংবা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র পদত্যাগ এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার দাবিগুলো সঠিক নয় বরং অধিক ভিউ পাবার আশায় চটকদার শিরোনাম ও থাম্বনেইল ব্যবহার করে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই আলোচিত ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে।

অনুসন্ধানের শুরুতে আলোচিত ভিডিওটি পর্যবেক্ষণ করে রিউমর স্ক্যানার টিম। ভিডিওটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার পুরোনো কয়েকটি ভিডিও ক্লিপ এবং ছবি নিয়ে তৈরি একটি ভিডিও প্রতিবেদন, যেখানে সেনাবাহিনীর সদস্যদের পূর্বের কিছু কার্যক্রম দেখানো হয়।

ভিডিওটি’র সংবাদপাঠ অংশে বলা হয়, “এবার নির্বাচন কমিশনের তফসিল ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করলো সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর এ উর্ধতন কর্মকর্তা বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠন নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রার্থী নির্বাচিত করবে। এজন্য সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়েই গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকবে। এজন্য সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিশেষ আহ্বান জানান।”

উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে প্রাসঙ্গিক একাধিক কি ওয়ার্ড সার্চ করেও গণমাধ্যম কিংবা অন্যকোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে দাবিগুলোর সত্যতা পাওয়া যায়নি।

তবে মূলধারার ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম Jamuna TV’র ইউটিউব চ্যানেলে ২০২১ সালের ২২ জুন ‘সেনাবাহিনীর সাথে জনগণের কোন দূরত্ব থাকবে না: নতুন সেনাপ্রধান’ শীর্ষক শিরোনামে সেসময়ে নতুন দায়িত্ব পাওয়া নিয়ে সেনাপ্রধানের বক্তব্য নিয়ে প্রকাশিত একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়। এই ভিডিওটির সাথে আলোচিত ভিডিওটির শুরুর দিকে সেনাপ্রধানের বক্তব্যের অংশের হুবহু মিল পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, সেনাপ্রধানের বক্তব্য দেওয়ার এই ভিডিওটি সাম্প্রতিক সময়ের নয় এবং সেনাবাহিনীর নির্দেশে নির্বাচনের তফসিল বাতিল ও সেনাবাহিনী কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের দাবি সংক্রান্ত তথ্যও আলোচিত ভিডিওতে অনুপস্থিত।

এছাড়াও, ২০১১ সালে বাংলাদেশে আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করে। পরবর্তীতে এই ব্যবস্থা আর পুর্ণবহাল করা হয়নি।

পাশাপাশি, গণমাধ্যম কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে এখন পর্যন্ত সেনাবাহিনীর নির্দেশে তফসিল বাতিল কিংবা সেনাবাহিনী কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেওয়া এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র পদত্যাগের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অর্থাৎ, উপরোক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট যে, আলোচিত ভিডিওটিতে প্রচারিত তথ্যগুলো সঠিক নয়।

মূলত, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করার দাবিতে বিএনপি-জামায়াতসহ আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো দীর্ঘদিন ধরে রাজপথে আন্দোলন করে আসছে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা ধরনের তথ্য প্রচার প্রচার হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ নভেম্বর Sabai Sikhi নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে ‘তফসিল বাতিল করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নিলো সেনাবাহিনী, ভয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দিলো শেখ হাসিনা’ শীর্ষক শিরোনাম এবং সেনাবাহিনীর নির্দেশে তফসিল বাতিল, পদত্যাগ করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’ শীর্ষক থাম্বনেইল ব্যবহার করে একটি ভিডিও প্রচার করা হয়। তবে অনুসন্ধানে জানা যায়, উক্ত দাবিগুলো সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে অধিক ভিউ পাবার আশায় পুরোনো ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার ভিডিও ক্লিপ যুক্ত করে তাতে চটকদার থাম্বনেইল ও শিরোনাম ব্যবহার করে কোনোপ্রকার নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ছাড়াই আলোচিত বিষয়টি প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া, গণমাধ্যম কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে বিষয়টির সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, আগামী ৭ জানুয়ারি রোববার ভোটগ্রহণের দিন রেখে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। গত ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষনে এই ঘোষণা দেন তিনি।

উল্লেখ্য, পূর্বেও চটকদার শিরোনাম ও থাম্বনেইল ব্যবহার করে বিভিন্ন ভুয়া তথ্য প্রচারের প্রেক্ষিতে ফ্যাক্টচেক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে রিউমর স্ক্যানার। এমন কয়েকটি প্রতিবেদন দেখুন এখানে, এখানে এবং এখানে।

সুতরাং, সেনাবাহিনীর নির্দেশে তফসিল বাতিল ও সেনাবাহিনী কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেওয়া এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র পদত্যাগ দাবিতে প্রচারিত তথ্যগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তথ্যসূত্র

- Jamuna TV: সেনাবাহিনীর সাথে জনগণের কোন দূরত্ব থাকবে না: নতুন সেনাপ্রধান

- BBC: তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা

- bdnews24.com: তফসিল ঘোষণা, ভোট ৭ জানুয়ারি

- Rumor Scanner’s Own Analysis