ফেসবুক পোস্টকে সোর্স ধরে গণমাধ্যমে ছড়ানো গুজব

গণমাধ্যম হলো রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। তাই গণমাধ্যমের দায়িত্বের জায়গাটা অনেক গুরুত্বপুর্ণ এবং স্পর্শকাতর। সেকারণে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ কোনোভাবেই কাম্য নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে তথ্য বা ধারণা নেয়াটা দোষের নয়, তবে সেই তথ্য অথেনটিক কোনো মাধ্যমের দ্বারা ভেরিফাই না করে সংবাদ প্রকাশ করাটা অন্তত গণমাধ্যমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই প্রতিবেদনে আমরা জানবো শুধুমাত্র ফেসবুক পোস্টকে সোর্স ধরে গত বছর গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদসমূহ সম্পর্কে।

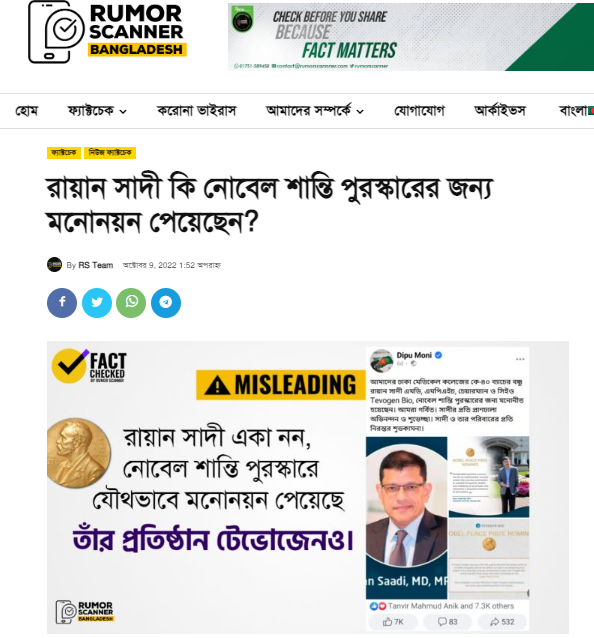

১। নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশের ডা. রায়ান সাদী শীর্ষক তথ্যের ক্ষেত্রে

গত ১ অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি এর নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক প্রোফাইল থেকে দেওয়া এক পোস্টের উপর ভিত্তি করে আরটিভি, একাত্তর, চ্যানেল২৪, বাংলাভিশন সহ বেশকিছু গণমাধ্যম “নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত বাংলাদেশি চিকিৎসক” শীর্ষক শিরোনামসহ বিভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে।

তবে, রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে দেখা যায়, নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বাংলাদেশের রায়ান সাদী একক মনোনয়ন পাননি বরং তাঁর প্রতিষ্ঠান টেভোজেনও যৌথভাবে মনোনয়ন পেয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদন দেখুন এখানে। এছাড়াও ফেসবুক পোস্টটির বরাতে বেশকিছু গণমাধ্যমে তার মনোনয়ন পাওয়ার সাল নিয়েও ভুলতথ্য প্রচার করা হয়। সে বিষয়ে রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদনটি পাওয়া যাবে এই লিংকে।

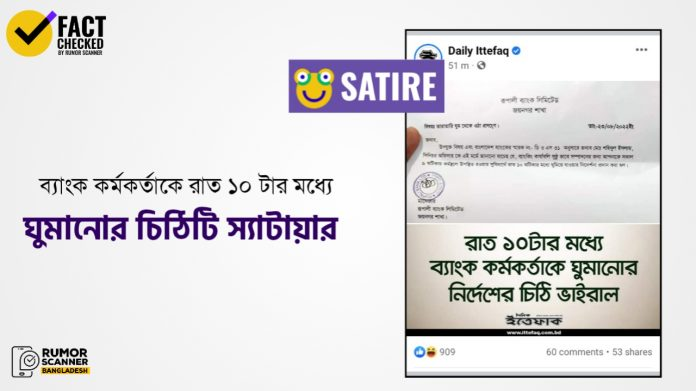

২। রাত ১০টার মধ্যে ব্যাংক কর্মকর্তাকে ঘুমানোর নির্দেশের চিঠি ভাইরাল শীর্ষক তথ্যের ক্ষেত্রে

আগষ্টের শেষদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ছবিসহ একটি পোস্টের উপর ভিত্তি করে ইত্তেফাকসহ দুইটি গণমাধ্যম “রাত ১০টার মধ্যে ব্যাংক কর্মকর্তাকে ঘুমানোর নির্দেশের চিঠি ভাইরাল” শীর্ষক শিরোনাম সহ আরও একটি ভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে।

তবে, রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, সকাল ৯ টায় অফিস ধরতে ব্যাংক কর্মকর্তাকে আগে ঘুমানোর চিঠি দেওয়া হয়নি বরং মজা করার উদ্দেশ্যেই রুপালী ব্যাংকের উক্ত শাখার এক সিনিয়র কর্মকর্তা অপর এক সিনিয়র কর্মকর্তাকে উক্ত চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন।

বিষয়টি নিয়ে রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদন দেখুন এখানে।

৩। চট্টগ্রামে ট্রেন দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগের ভিডিও উদ্ধার শীর্ষক তথ্যের ক্ষেত্রে

জুলাই এর শেষ দিকে ক্ষুদে ভিডিও শেয়ারিং সাইট টিকটক থেকে একটি ভিডিও ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও ছড়িয়ে পড়ে। এই ভিডিও পোস্টের উপর ভিত্তি করে চ্যানেল ২৪, যমুনা টেলিভিশন, সময় টিভি সহ কয়েকটি গণমাধ্যম “চট্টগ্রামে ট্রেন দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগের ভিডিও উদ্ধার ” শীর্ষক শিরোনামসহ বিভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে।

তবে, রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, একাধিক গণমাধ্যমের ফেসবুক পেজসহ ফেসবুকের বিভিন্ন আইডি, গ্রুপ এবং পেজ হতে প্রচারিত ভিডিওটি মিরসরাইয়ে ট্রেন-মাইক্রোবাস দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগের নয় বরং ভিডিওটি মিরসরাই দুর্ঘটনার ৫দিন পূর্বে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থেকে বাঁশখালী ইকোপার্ক ও চা বাগানে ঘুরতে যাওয়া ভিন্ন আরেকটি ট্যুরিস্ট গ্রুপের।

বিষয়টি নিয়ে রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদন দেখুন এখানে।

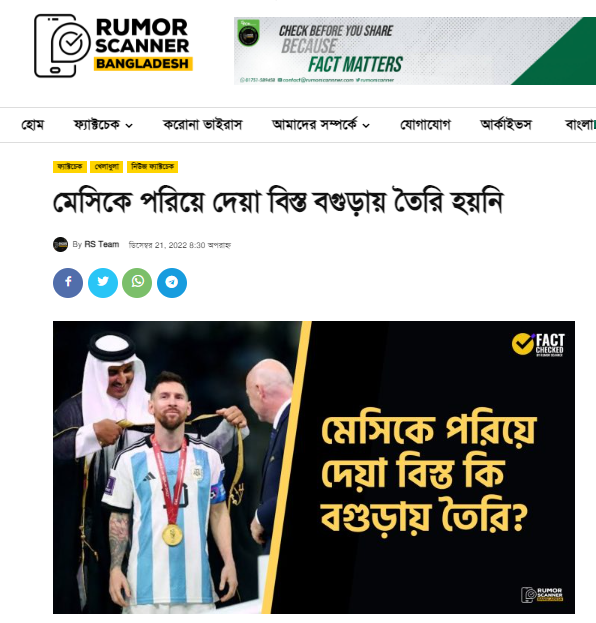

৪। মেসির গায়ে আরবের পোশাক বিশত বাংলাদেশে তৈরি শীর্ষক তথ্যের ক্ষেত্রে

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে কাতার প্রবাসী বাংলাদেশী রবিউল ইসলাম যিনি কাতারের বিস্ত আল-সালেমে কর্মরত রয়েছেন তিনি তার প্রতিষ্ঠান Bisht Al- Salem কর্তৃক তৈরি বিস্ত মেসিকে পরিয়ে দেয়ার পর ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন ( বগুড়ায় যে বিস্ত তৈরির কারখানা রয়েছে সেটির সাথেও রবিউল ইসলাম যুক্ত)। সেই পোস্টের উপর ভিত্তি করে (কিছুক্ষেত্রে পোস্টের উপর ভিত্তি করে অন্য গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের বরাতে) বাংলাভিশন, যমুনা টেলিভিশন (বিভ্রান্তিকর) দেশ রুপান্তর, পূর্বপশ্চিম, ঢাকা মেইল সহ কয়েকটি গণমাধ্যম “মেসির গায়ে আরবের পোশাক বিশত বাংলাদেশে তৈরি” শীর্ষক শিরোনামসহ বিভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে।

তবে, রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, মেসিকে পরিয়ে দেয়া বিস্ত বগুড়ায় তৈরি হয়নি বরং তা কাতারেই কাতারের প্রতিষ্ঠান Bisht Al-Salem এ তৈরি হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদন দেখুন এখানে।

৫। মেসির বিশ্বকাপ জয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে মাদ্রিদ ও রোনালদো ভক্তরা: ইব্রাহিমোভিচ; শীর্ষক তথ্যের ক্ষেত্রে (ট্রল পেজের পোস্টকে সত্য ভেবে)

ডিসেম্বরের শেষ দিকে ‘Troll With Logic’ নামের একটি ফেসবুক পেজে জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচের নামে উক্ত মন্তব্যটি প্রচার করা হয়। এরপরে ‘Culers United’ পেজে এবং পরবর্তীতে ‘Troll Football EU’ নামের একটি ফেসবুক পেজে প্রচার করা হয়। ‘Troll Football EU’ এর পোস্টের উপর ভিত্তি করে যমুনা টেলিভিশন ও অনলাইন সংবাদমাধ্যম পুর্ব-পশ্চিম-এ “মেসির বিশ্বকাপ জয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে মাদ্রিদ ও রোনালদো ভক্তরা: ইব্রাহিমোভিচ” শীর্ষক শিরোনামসহ বিভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে।

তবে, রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, “মেসির বিশ্বকাপ জয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে মাদ্রিদ ও রোনালদো ভক্তরা” শীর্ষক মন্তব্য সুইডিশ ফুটবলার জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচ করেননি বরং কয়েকটি ট্রল/সার্কাজম ফেসবুক পেজের পোস্টকে কেন্দ্র করে উক্ত দাবিটি প্রচার করা হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদন দেখুন এখানে।

কারো নামে তৈরিকৃত ভুয়া ফেসবুক প্রোফাইল এর পোস্টের বরাতে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার

পূর্বেই বলা হয়েছে, গণমাধ্যম হলো রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। তাই গণমাধ্যমের দায়িত্বের জায়গাটা অনেক গুরুত্বপুর্ণ এবং স্পর্শকাতর। সেকারণে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ কোনোভাবেই কাম্য নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে তথ্য বা ধারণা নেয়াটা দোষের নয়, তবে সেই তথ্য এবং তথ্য প্রকাশকারী প্রোফাইল বা পেজ অথোরিটি কর্তৃক পরিচালিত হয় কিনা তা নিশ্চিত না করে এবং প্রচারিত তথ্যটি অথেনটিক কোনো মাধ্যমের দ্বারা ভেরিফাই না করে সংবাদ প্রকাশ করাটা অন্তত গণমাধ্যমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই প্রতিবেদনে আমরা জানবো শুধুমাত্র কারো নামে তৈরিকৃত ভুয়া ফেসবুক পোস্টকে সোর্স ধরে গত বছর গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদসমূহ সম্পর্কে।

১। মুন্না ভাই ৩-এ চঞ্চল চৌধুরী শীর্ষক তথ্যের ক্ষেত্রে

আগষ্টের শেষ দিকে ডিজনি ও হটস্টারের ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশনের প্রধান (মার্কেটিং) Huzefa kapadia এর নামে তৈরিকৃত ভুয়া একটি ফেসবুক প্রোফাইল থেকে চঞ্চল চৌধুরীকে ট্যাগ করে প্রশংসা সূচক একটি পোস্ট করা হয়। সেই পোস্টের উপর ভিত্তি করে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, দেশ রূপান্তর, জনকণ্ঠ সহ কয়েকটি গণমাধ্যম “মুন্না ভাই ৩-এ চঞ্চল চৌধুরী” শীর্ষক শিরোনামসহ বিভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে।

তবে, রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, হুজেফা কাপাডিয়া চঞ্চল চৌধুরীকে প্রশংসা করে ফেসবুকে কোন পোস্ট দেননি এবং মুন্না ভাই এমবিবিএস এর নেক্সট সিকুয়েলে চঞ্চল চৌধুরী থাকার বিষয়টি গুজব।

বিষয়টি নিয়ে রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদন দেখুন এখানে।

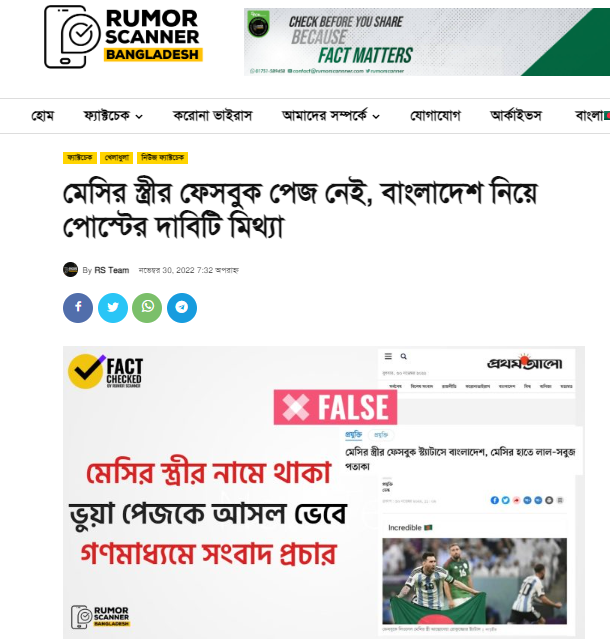

২। মেসির স্ত্রীর ফেসবুক স্ট্যাটাসে বাংলাদেশ, মেসির হাতে লাল–সবুজ পতাকা শীর্ষক তথ্যের ক্ষেত্রে

নভেম্বরের শেষদিকে লিওনেল মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জোর নামে তৈরিকৃত ভুয়া একটি ফেসবুক প্রোফাইল থেকে দেওয়া এক পোস্টের উপর ভিত্তি করে প্রথম আলো, নিউজ২৪, বাংলা ভিশন সহ কয়েকটি গণমাধ্যম “মেসির স্ত্রীর ফেসবুক স্ট্যাটাসে বাংলাদেশ, মেসির হাতে লাল–সবুজ পতাকা” শীর্ষক শিরোনামসহ বিভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে।

তবে, রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, মেসির হাতে বাংলাদেশের পতাকা সম্বলিত ছবিটি দিয়ে মেসির স্ত্রী আন্তোনেয়া রোকুজ্জো ফেসবুকে কোনো পোস্ট করেননি বরং মেসির স্ত্রীর নামে ভুয়া একটি ফেসবুক পেজ থেকে পোস্টটি করা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে মেসির স্ত্রী ফেসবুক ই ব্যবহার করেন না।

বিষয়টি নিয়ে রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদন দেখুন এখানে। এছাড়াও মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জোর নামে তৈরিকৃত ভুয়া পেজ এর পোস্ট এর বরাতে বেশকিছু গণমাধ্যমে “আর্জেন্টিনার হারে মেসির স্ত্রীর হৃদয়ভাঙা ফেসবুক পোস্ট” শীর্ষক শিরোনামসহ বিভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করেছিল। দেশীয় অনলাইন সংবাদমাধ্যম বিডিনিউজ২৪ এর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ থেকে একবার মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জোর নামে তৈরিকৃত ভুয়া পেজ এর পোস্ট শেয়ার করা হয়। সে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়তে পারেন এই প্রতিবেদনটি।

টুইটার পোস্টকে সোর্স ধরে মিডিয়ায় ছড়ানো গুজব

বাংলাদেশে টুইটার ব্যবহারককারীর সংখ্যা খুব একটা বেশি না থাকায় সাধারণত দেশীয় গণমাধ্যমে টুইটারকে সোর্স ধরে সংবাদ প্রকাশ হতে দেখা যায়না, কিংবা খুবই কম দেখা যায়। তবে এই প্রচলনটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা সময়েই ঘটতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের পোর্টালে টুইটারকে সোর্স দেখিয়ে প্রকাশিত সংবাদের অনুলিপি বা অনুবাদিত সংবাদ পাওয়া যায় দেশীয় গণমাধ্যমে। এই প্রতিবেদনে আমরা জানবো শুধুমাত্র টুইটার পোস্টকে (ভুয়া প্রোফাইল সহ) সোর্স ধরে গত বছর গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদসমূহ সম্পর্কে।

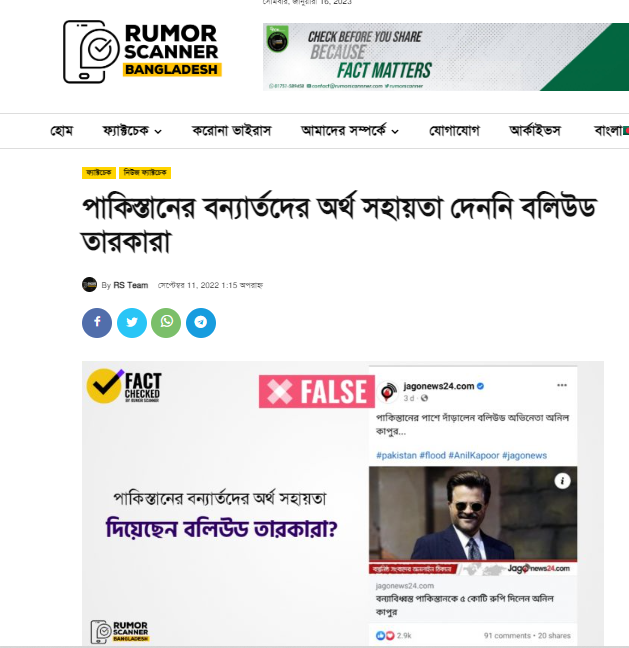

১। বন্যাবিধ্বস্ত পাকিস্তানকে ৫ কোটি রুপি দিলেন অনিল কাপুর শীর্ষক তথ্যের ক্ষেত্রে

সেপ্টেম্বরের শুরু দিকে BBC News Hindi এর টুইটার একাউন্টের মত করে এডিট করা ভুয়া টুইটার বার্তার স্ক্রিনশটের উপর ভিত্তি করে সময় টিভি, জাগো নিউজ, মানবজমিন, ঢাকাটাইমস২৪.কম, সহ বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম “বন্যাবিধ্বস্ত পাকিস্তানকে ৫ কোটি রুপি দিলেন অনিল কাপুর” শীর্ষক শিরোনামসহ বিভিন্ন শিরোনামে (আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুরের নাম যোগ করে) সংবাদ প্রকাশ করে।

তবে, রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, পাকিস্তানের বন্যা কবলিত মানুষদের জন্য অনিল কাপুর, আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুরের অর্থ সাহায্য প্রদানের বিষয়টি সত্য নয় বরং কোনো ধরনের তথ্যসূত্র যাচাই-বাছাই ছাড়াই তথ্যটি গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদন দেখুন এখানে।

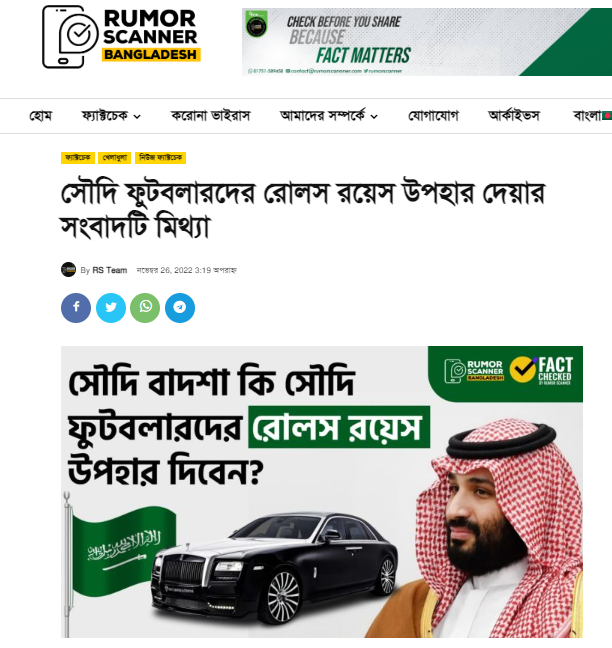

২। মেসিদের হারানো সৌদি দলের প্রত্যেককে রোলস রয়েস উপহারের ঘোষণা শীর্ষক তথ্যের ক্ষেত্রে

নভেম্বরের শেষদিকে SUHEL SETH নামক একটি টুইটার প্রোফাইল থেকে জিজ্ঞাসিত টাইপের টুইটের পরে পাকিস্তানি ডেন্টিস্ট Awal Alvi এর ভেরিফাইড টুইটার প্রোফাইলের সরাসরি দাবির টুইটের উপর ভিত্তি করে যমুনা টেলিভিশন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, দৈনিক যুগান্তর সহ বেশকিছু গণমাধ্যম “মেসিদের হারানো সৌদি দলের প্রত্যেককে রোলস রয়েস উপহারের ঘোষণা” শীর্ষক শিরোনামসহ বিভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে।

তবে, রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, আর্জেন্টিনাকে হারানোয় সৌদি আরবের প্রতিটি ফুটবলারকে Rolls Royce উপহার দিবেন সৌদি বাদশা শীর্ষক সংবাদটি সঠিক নয় বরং তথ্যসূত্রহীন দুইটি টুইটের ভিত্তিতে বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিলো। যা পরবর্তীতে মিথ্যা হিসেবে নিশ্চিত করেছেন সৌদি আরবের ফুটবলার সালেহ আল-শেহরি।

বিষয়টি নিয়ে রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদন দেখুন এখানে।

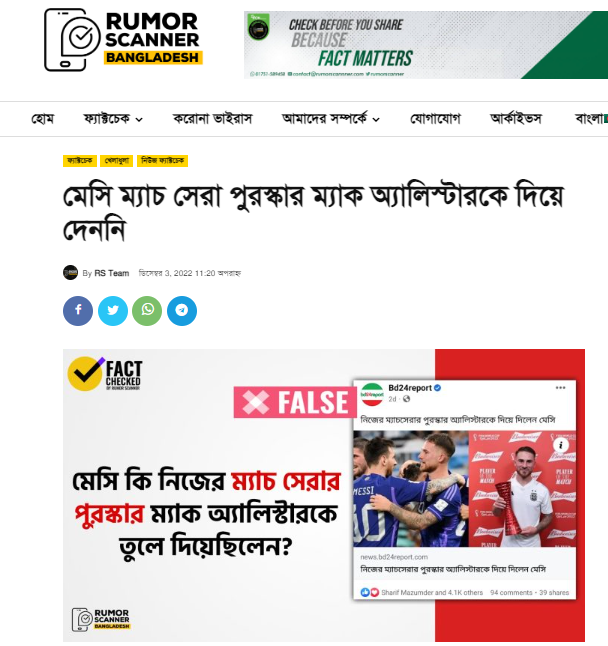

৩। ম্যাচসেরার পুরস্কার ম্যাক অ্যালিস্টারকে দিয়ে দিলেন মেসি শীর্ষক তথ্যের ক্ষেত্রে

ডিসেম্বরের শুরুর দিকে ফিলিপ লাউয়ার আলিমো নামের এক ব্যক্তির ভেরিফাইড টুইটার একাউন্ট নাম পরিবর্তন করে ‘FIFA World Cup Stats’ রাখা অ্যাকাউন্ট থেকে সর্বপ্রথম এই বিষয়টি প্রচার করা হয়। পরবর্তীতে অনুবাদ ও কপি-পেস্টের মাধ্যমে বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এর উপর ভিত্তি করে মানবজমিন, নয়া দিগন্ত, বিডি২৪রিপোর্ট-এ “ম্যাচসেরার পুরস্কার ম্যাক অ্যালিস্টারকে দিয়ে দিলেন মেসি” শীর্ষক শিরোনামসহ বিভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে।

তবে, রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, আর্জেন্টিনা বনাম পোল্যান্ড ম্যাচে মেসি নিজের ম্যাচ সেরার পুরস্কার ম্যাক অ্যালিস্টারকে দিয়ে দেননি বরং ম্যাক অ্যালিস্টারই ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বিষয়টি নিয়ে রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদন দেখুন এখানে।

ফেসবুকে প্রচারিত পোস্টকে সত্য ভেবে রাজনৈতিক অঙ্গনে ছড়ানো গুজব

রাজনৈতিক ব্যাক্তিদের অনেককেই বিভিন্ন সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত কিংবা ভাইরাল হওয়া ইস্যুকে গুরুত্ব সহকারে আমলে নিয়ে সে সম্পর্কে বিভিন্ন সমাবেশে অথবা গণমাধ্যমে আলোচনা করতে দেখা যায়। একইভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া গুজব, ভুল তথ্য, ছবি কিংবা ভিডিওসহ কারো নামে তৈরিকৃত ভুয়া প্রোফাইলের পোস্টকেও সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে দেখা যায়। কেননা গুজব বা ভুলতথ্যগুলো সম্পর্কে পরবর্তীতে তারা গণমাধ্যম, সমাবেশ কিংবা নিজেদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও আলোচনা-শেয়ার করেন (সত্য হিসেবে)। এই প্রতিবেদনে আমরা জানবো ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টকে সোর্স (সত্য) ভেবে গত বছর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ছড়ানো গুজব সম্পর্কে।

১। নুরুল হুদার ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারঃ ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী শীর্ষক তথ্যের ক্ষেত্রে (ভুয়া ফেসবুক পেজের বরাতে)

জানুয়ারির শুরুর দিকে “Dr. Zafrullah Chowdhury” এর নামে তৈরিকৃত ভুয়া একটি ফেসবুক প্রোফাইল থেকে দেওয়া এক পোস্টের উপর ভিত্তি করে “(নুরুল হুদা) হাত ধরেই বিশ্বে প্রথমবারের মতো নিশিরাতের সরকারের আবির্ভাব ঘটে। পুরস্কার স্বরুপ যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেখিয়ে তার ভিসা বাতিল করেছে। দেশের মানুষও যথোপযুক্ত সম্মান দেখানো সময় খুঁজছে..- ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী” শীর্ষক শিরোনামসহ বিভিন্ন শিরোনামে মন্তব্যটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে ৭ জানুয়ারি ’ফেলানী হত্যা দিবস’ উপলক্ষে বাংলাদেশ লেবার পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত আগ্রাসীবিরোধী কনভেনশনে বক্তব্য দিতে গিয়ে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ (অবসরপ্রাপ্ত) নুরুল হুদাকে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে দাবি করে গণমাধ্যমে বিবৃতি দেন।

তবে, রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল হুদার ভিসা বাতিল সংক্রান্ত দাবিটি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর নয় বরং তার নামে তৈরি একটি ভুয়া ফেসবুক পেজ থেকে দাবিটি করা হয়েছে। পাশাপাশি, কে এম নূরুল হুদার যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বাতিল সংক্রান্ত দাবির স্বপক্ষে কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি অর্থাৎ কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই দাবিটি সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ (অবসরপ্রাপ্ত) নুরুল হুদাকে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে দাবি করে গণমাধ্যমে বিবৃতি দেওয়ার পরে চ্যানেল ২৪ এ ‘এবার মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় পড়েছে সিইসি‘ শীর্ষক শিরোনামে সংবাদ প্রচারের পর তথ্যটি ব্যাপকভাবে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, চ্যানেল২৪ উক্ত শিরোনাম ব্যবহার করে সংবাদ পরিবেশন করলেও সংবাদের ভেতরে জানানো হয় এটি শুধুমাত্র জনাব হাফিজের মন্তব্য এবং তারাও তথ্যটির কোন সূত্র নিশ্চিত করতে পারেনি।

বিষয়টি নিয়ে রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদন দেখুন এখানে।

সুতরাং, ক্ষুদ্র ব্যতিক্রম ছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কখনো গণমাধ্যম এবং বৃহৎ পরিসরে প্রচারের ক্ষেত্রে একমাত্র সোর্স হতে পারেনা। সারা পৃথিবীর ন্যায় বাংলাদেশেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্য বেড়েছে। পাশপাশি এসকল মাধ্যমের দ্বারা সহজেই এবং মুহূর্তেই যে কোনো স্থানে ঘটা কোনো ঘটনার সরাসরি (লাইভ) বা তাৎক্ষণিকৎ আপডেট দেওয়া যায়। যে বিষয়টি একজন সংবাদকর্মীর পক্ষে দ্রুততম সময়ে ধারণ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। ফলে সংবাদমাধ্যমগুলো ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট এর সাহায্য নিতে পারে। অর্থাৎ এসকল কন্টেন্ট থেকে তথ্য বা ধারণা নেয়াটা যাবে, তবে সেই তথ্য অথেনটিক কোনো মাধ্যমের দ্বারা ভেরিফাই না করে ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট ব্যবহার করে সংবাদ প্রকাশ করাটা গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে অযৌক্তিক। এছাড়াও রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বদের-ও বিভিন্ন সমাবেশ ও গণমাধ্যমে বিবৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও তথ্যটি যাচাই করে নিতে হবে।