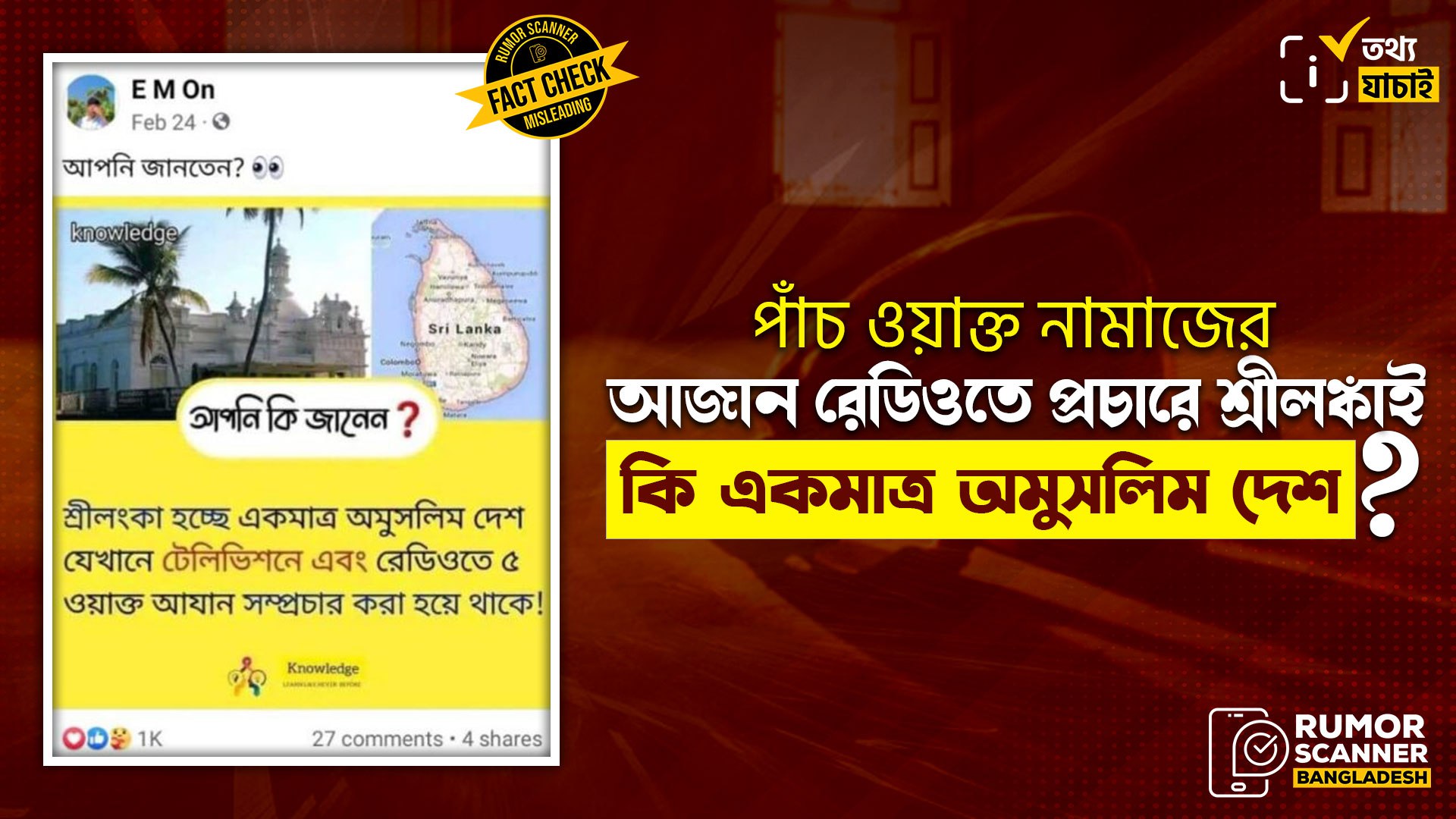

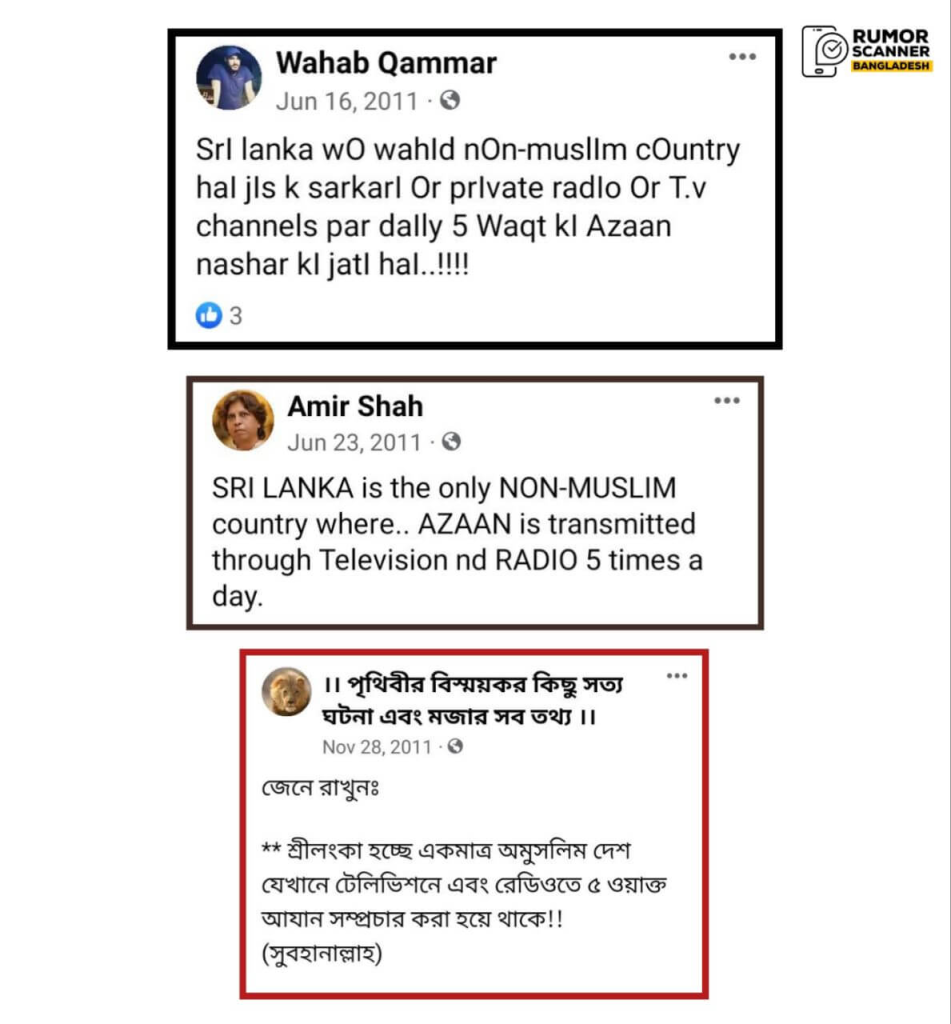

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্তত ২০১১ সাল থেকে দাবি করা হচ্ছে, শ্রীলঙ্কা হচ্ছে একমাত্র অমুসলিম দেশ যেখানে টেলিভিশনে এবং রেডিওতে ৫ ওয়াক্ত আযান সম্প্রচার হয়ে থাকে। কখনো মৌলিক পোস্ট কখনো-বা অন্যান্য সাধারণ জ্ঞানের তথ্যের সাথে এই দাবিটি গেল প্রায় ১৩ বছর ধরে ফেসবুকে প্রচার হয়ে আসতে দেখেছে রিউমর স্ক্যানার।

এ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ফেসবুক পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ)।

বিগত বছরগুলোর একই দাবির ফেসবুক পোস্ট দেখুন ২০২৩ (১, ২), ২০২২, ২০২১, ২০২০, ২০১৯, ২০১৮, ২০১৭, ২০১৬, ২০১৫, ২০১৪, ২০১৩, ২০১২, ২০১১।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমেও একই দাবি প্রচারের বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে৷ এমন কিছু প্রতিবেদন দেখুন বার্তা২৪ (২০২৩), ঢাকা টাইমস২৪ (২০২০), সানবিডি২৪ (২০১৯)।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, অমুসলিম দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কার রেডিওতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান সম্প্রচারের বিষয়টি সঠিক হলেও দেশটির টেলিভিশনের ক্ষেত্রে আজান সম্প্রচারের তথ্য মেলেনি। তাছাড়া, শুধু শ্রীলঙ্কাই নয়, বিশ্বের একাধিক অমুসলিম দেশের জাতীয়, স্থানীয় এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান রেডিওর মাধ্যমে সম্প্রচার হচ্ছে।

দাবিটির সূত্রপাত কীভাবে?

২০১১ সালের ২৮ নভেম্বর ফেসবুকে বাংলা ভাষায় এ সংক্রান্ত সম্ভাব্য প্রথম পোস্টগুলো (১, ২, ৩) খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এই দাবিটি আরও অন্তত পাঁচ মাস আগে থেকেই ফেসবুকে প্রচার হতে দেখা যায়। আমরা পাকিস্তানের কাশ্মীরের এক ব্যক্তির এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট খুঁজে পেয়েছি সে বছরের (২০১১) ১৬ জুন, যা তিনি উর্দু বা হিন্দি ভাষায় লিখেছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। জুনেই একই দাবি ইংরেজি ভাষাতেও প্রচারের প্রমাণ মিলেছে।

শ্রীলঙ্কায় কি টেলিভিশন ও রেডিওতে আজান সম্প্রচারিত হয়?

শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রেডিও সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান এসএলবিসির বিশেষায়িত শাখা এসএলবিসি মুসলিম সার্ভিসে পাঁচ ওয়াক্ত আজান দেওয়ার রীতি চালু আছে। ইউটিউবে আজানের একটি রেকর্ডও পাওয়া যায়৷ ১৯৪৮ সালে ক্বারি মৌলবী রামিজ আলীম প্রথম রমজান মাসে এসএলবিসিতে আজান দেন।

তবে শ্রীলঙ্কার টেলিভিশনে আজান সম্প্রচার হয় কিনা এ বিষয়ে কোনো তথ্য মেলেনি।

শ্রীলঙ্কাই কি একমাত্র অমুসলিম দেশ যারা রেডিওতে আজান সম্প্রচার করে?

সিঙ্গাপুরের ওয়ারনা ৯৪.২ এফএম রেডিও চ্যানেল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের আজানই সম্প্রচার করে থাকে, যা চ্যানেলটিতে ১৯৭৮ সাল থেকেই নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। দেশটিতে সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের বসবাস রয়েছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, দেশটির ১৮ শতাংশ ব্যক্তি মুসলমান।

জাতীয় টিভি বা রেডিও না হলেও বিশ্বের একাধিক অমুসলিম দেশেই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান রেডিওতে দেওয়ার নজির পাওয়া যায়।

যুক্তরাজ্যের লন্ডনের ইস্ট লন্ডন মসজিদের নিজস্ব রেডিওতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান প্রচারের বিষয়টি মসজিদের ওয়েবসাইটে উল্লেখ পাওয়া যায়।

একইভাবে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির স্থানীয় রেডিও চ্যানেল ভয়েজ অব ইসলাম ৮৭.৬ এফএমেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান প্রচারের তথ্য পাওয়া যায় তাদের ওয়েবসাইটে।

মূলত, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্তত ২০১১ সাল থেকে দাবি করা হচ্ছে, শ্রীলঙ্কা হচ্ছে একমাত্র অমুসলিম দেশ যেখানে টেলিভিশনে এবং রেডিওতে ৫ ওয়াক্ত আযান সম্প্রচার হয়ে থাকে। তবে রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে দেশটিতে রেডিওতে আজান সম্প্রচারের সত্যতা মিললেও টেলিভিশনে আজান সম্প্রচারের তথ্য মেলেনি। তাছাড়া, শ্রীলঙ্কাই একমাত্র অমুসলিম দেশ নয়, বিশ্বের একাধিক অমুসলিম দেশের জাতীয়, স্থানীয় এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান রেডিওর মাধ্যমে সম্প্রচারের প্রমাণ পেয়েছে রিউমর স্ক্যানার।

সুতরাং, শ্রীলঙ্কা একমাত্র অমুসলিম দেশ যেখানে টেলিভিশনে এবং রেডিওতে ৫ ওয়াক্ত আযান সম্প্রচার হয়ে থাকে শীর্ষক একটি দাবি ইন্টারনেটে বহু বছর ধরে প্রচার হয়ে আসছে; যা বিভ্রান্তিকর।

তথ্যসূত্র

- SLBC Muslim Service: Website

- East London Mosque: ELM Live Audio

- Rumor Scanner’s own analysis