সম্প্রতি, “৭ জানুয়ারী নির্বাচন বাতিল। কঠিন বিপদে পড়ল প্রধানমন্ত্রী” শীর্ষক থাম্বনেইলে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

ফেসবুকে প্রচারিত এমন কিছু পোস্ট দেখুন এখানে(আর্কাইভ) এবং এখানে(আর্কাইভ)।

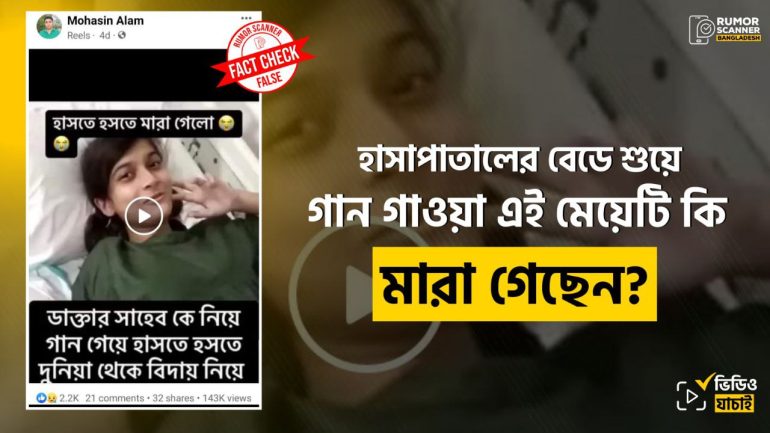

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল করা হয়নি বরং অধিক ভিউ পাবার আশায় চটকদার থাম্বনেইল ব্যবহার করে কোনোপ্রকার নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ছাড়া আলোচিত ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে।

অনুসন্ধানের শুরুতেই আলোচিত ভিডিওটি পর্যবেক্ষণ করে রিউমর স্ক্যানার টিম। আলোচিত ভিডিওর শুরুতেই দুটি ভিন্ন ভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদ উপস্থাপনের ভিডিওর খণ্ডাংশ দেখানো হয়। এরপর আলোচিত ভিডিওর উপস্থাপককে দর্শকের উদ্দেশ্যে তিনটি ভিডিও প্রদর্শন করতে দেখা যায়।

ভিডিও যাচাই-১

উক্ত ভিডিওর কি ফ্রেম রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে, United Nations এর ইউটিউব চ্যানেলে গত ২০ নভেম্বর “Gaza, Yemen, Mali & other topics – Daily Press Briefing (20 Nov 2023) | United Nations” শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়।

উক্ত ভিডিওর ১৭ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড এর ভিডিওর সাথে আলোচিত ভিডিওর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভিডিওতে জাতিসংঘের একজন প্রতিনিধিকে বিশ্বব্যাপী চলমান বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং করতে দেখা যায়।

ভিডিও যাচাই-২

ভিডিওটির কিছু কি ফ্রেম রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে Bangla Info Tube নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে গত ১৯ নভেম্বর “৭ জানুয়ারী গেম ওভার ? নিশ্চিত ভাবেই না !” শীর্ষক শিরোনামের একটি ভিডিও খুঁজে পায় রিউমর স্ক্যানার টিম। উক্ত ভিডিওর সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত ভিডিওটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

উক্ত ভিডিওতে দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়।

ভিডিও যাচাই-৩

কি ফ্রেম রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে, KOTHA নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে গত ২০ নভেম্বর “একতরফা নির্বাচনে সরকারকে সাহায্য করছে কে? Masood Kamal | KOTHA” শীর্ষক শিরোনামের একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়।

উক্ত ভিডিওর সাথে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত ভিডিওটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচিত ভিডিওর কোথাও ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বাতিলের বিষয়ে কোনোরূপ তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অর্থাৎ, প্রাসঙ্গিকতা ছাড়াই ভিন্ন ভিন্ন ভিডিওর খণ্ডাংশ জুড়ে দিয়ে আলোচিত ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে।

পাশাপাশি, মূলধারার গণমাধ্যম কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে এখন পর্যন্ত আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল হওয়ার দাবির বিষয়ে কোনোরূপ তথ্য পাওয়া যায়নি।

তবে, গত ২৬ নভেম্বর বিকেলে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল জানিয়েছেন, বিএনপি নির্বাচনে এলে পুনঃতফসিল করা যেতে পারে।

তিনি আরো বলেন, এখনো সময় আছে। তারা এলে জাতির জন্য সৌভাগ্য হবে। কমিশন চায় নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হোক।

মূলত, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমান সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন গ্রহণের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে বিএনপি এবং সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করে আসছে। এসব ঘটনায় প্রতিদিনই বিভিন্ন ধরনের তথ্য ইন্টারনেটে প্রচারিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল করা হয়েছে দাবিতে একটি ভিডিও ইন্টারনেটে প্রচার করা হয়। তবে অনুসন্ধানে দেখা যায়, আলোচিত দাবিটি সঠিক নয়। অধিক ভিউ পাবার আশায় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার কয়েকটি ভিডিও ক্লিপ যুক্ত করে তাতে চটকদার থাম্বনেইল ব্যবহার করে কোনোপ্রকার নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ছাড়াই আলোচিত দাবিটি প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া, গণমাধ্যম কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে বিষয়টির সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, আগামী ৭ জানুয়ারি রোববার ভোটগ্রহণের দিন রেখে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। গত ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষনে এই ঘোষণা দেন তিনি।

উল্লেখ্য, পূর্বেও চটকদার শিরোনাম ও থাম্বনেইল ব্যবহার করে বিভিন্ন ভুয়া তথ্য প্রচারের প্রেক্ষিতে ফ্যাক্টচেক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে রিউমর স্ক্যানার। এমন কয়েকটি প্রতিবেদন দেখুন এখানে, এখানে এবং এখানে।

সুতরাং, ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল হয়েছে দাবিতে প্রচারিত তথ্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তথ্যসূত্র

- United Nations: “Gaza, Yemen, Mali & other topics – Daily Press Briefing (20 Nov 2023) | United Nations”

- Bangla Info Tube: “৭ জানুয়ারী গেম ওভার ? নিশ্চিত ভাবেই না !”

- KOTHA: “একতরফা নির্বাচনে সরকারকে সাহায্য করছে কে? Masood Kamal | KOTHA”