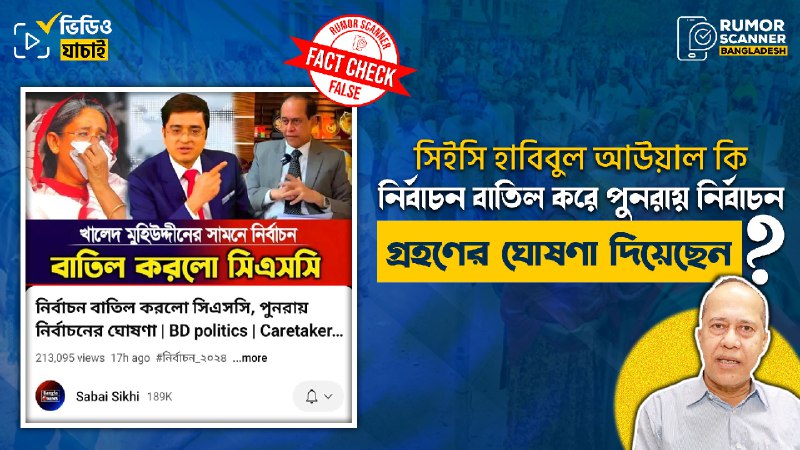

সম্প্রতি ‘শপথ বর্জনের চিঠি দিল জাতীয় পার্টি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত পূনরায় নির্বাচন দিবে সিইসি’ শীর্ষক থাম্বনেইল এবং প্রায় সমজাতীয় শিরোনামে একটি ভিডিও ইউটিউবে প্রচার করা হয়েছে।

ইউটিউবে প্রচারিত এমন ভিডিও দেখুন এখানে (আর্কাইভ)।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ অনুষ্ঠান বর্জন করে চিঠি দেয়নি এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালও পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়নি। বরং অধিক ভিউ পাবার আশায় ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি ঘটনার ভিডিও এবং একজন অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টের ভিডিও ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় সমন্বয় করে তাতে চটকদার থাম্বনেইল ব্যবহার করে কোনো প্রকার নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই আলোচিত দাবিটি প্রচার করা হচ্ছে।

অনুসন্ধানের শুরুতে আলোচিত ভিডিওটি পর্যালোচনা করে রিউমর স্ক্যানার টিম। ভিডিওটিতে সময় টিভির একটি প্রতিবেদন, এনটিভিতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের দেওয়া বক্তব্যের একটি ভিডিও, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ড. ফয়জুল হক এবং কতিপয় আন্দোলনকারীর বক্তব্য প্রদানের ভিডিও দেখানো হয়। যার কোনোটিতেই শপথ বর্জনের জন্যে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া কিংবা সিইসির পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবির বিষয়ে কিছু বলতে দেখা যায় না।

ভিডিও যাচাই ১

আলোচিত ভিডিওটির শুরুতে দেখানো ভিডিওটির সূত্র অনুসন্ধানে ভিডিওতে থাকা সময় টিভির লোগো ও সংবাদ পাঠিকার ‘কাল শপথ নিচ্ছেন না দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির বিজয়ী ১১ সংসদ সদস্য’ শীর্ষক বক্তব্যের সূত্র ধরে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে SOMOY TV এর ইউটিউব চ্যানেলে গত ৯ জানুয়ারি কাল শপথ নিচ্ছেন না জাতীয় পার্টির বিজয়ীরা | Jatiya Party | National Election 2024 শীর্ষক শিরোনামে প্রচারিত একটি ভিডিও প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আলোচিত ভিডিওতে দেখানো প্রতিবেদনের সাথে এর হুবহু মিল রয়েছে।

প্রতিবেদনটি থেকে জানা যায়, জাতীয় পার্টির বিজয়ী সংসদ সদস্যরা ১০ জানুয়ারি বুধবার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া শপথ অনুষ্ঠানে শপথ নিচ্ছেন না। বৃহস্পতিবার দলটির চেয়ারম্যান জিএম কাদের ঢাকায় আসলে তার সাথে আলোচনা করে শপথ নেওয়া বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। তবে প্রতিবেদনটিতে দলটির শপথ বর্জনের জন্যে চিঠি দেওয়ার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

ভিডিও যাচাই ২

পরবর্তীতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের বক্তব্য দেওয়ার ভিডিওটি অনুসন্ধানে ভিডিওতে থাকা এনটিভির লোগোর সূত্র ধরে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে NTV News এর ইউটিউব চ্যানেলে ৯ জানুয়ারি দেশে একদলীয় শাসন কায়েম হবে : জি এম কাদের | GM Quader | NTV News শীর্ষক শিরোনামে প্রচারিত একটি ভিডিও প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে আলোচিত ভিডিওতে দেখানো ভিডিওর সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

উক্ত প্রতিবেদনের কোথাও জিএম কাদেরকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে শপথ বর্জন করার নির্দেশনা দিতে দেখা যায় না কিংবা এজন্যে চিঠি দেওয়ার বিষয়েও কিছু বলতে শোনা যায় না। এছাড়াও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পুনরায় নির্বাচন দেওয়ার দাবির বিষয়েও কোনো তথ্য উক্ত ভিডিওতে পাওয়া যায়না।

ভিডিও যাচাই ৩

আলোচিত ভিডিওতে দেখানো অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ড. ফয়জুল হকের ভিডিওটি অনুসন্ধানে Dr. Fayzul Huq এর ইউটিউব চ্যানেলে গত ৯ জানুয়ারি নির্বাচন গ্রহনযোগ্যতা পাবেনা বল্লেন জিএম কাদের! ড. ফয়জুল হকDr. Fayzul Huq শীর্ষক শিরোনামে প্রচারিত একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়।

ভিডিওটি পর্যালোচনা করে আলোচিত ভিডিওতে দেখানো ভিডিওর সাথে উক্ত ভিডিওর মিল রয়েছে।

তবে ভিডিওটির কোথাও আলোচিত দাবির প্রেক্ষিতে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ভিডিওতে জিএম কাদেরের ‘সরকারের নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন হয়েছে এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পাবেনা’ শীর্ষক বক্তব্য নিয়ে ড. ফয়জুল হকের মন্তব্য দেখে পাওয়া যায়।

পরবর্তীতে শপথ বর্জনের জন্যে জাতীয় পার্টির চিঠি দেওয়া এবং সিইসি-র পুনরায় নির্বাচন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবির বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রাসঙ্গিক নানা কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে পুনরায় নির্বাচন দেওয়ার বিষয়ে গণমাধ্যম কিংবা কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

তবে শপথের জন্য সময় চেয়ে স্পিকারের কাছে জাতীয় পার্টির চিঠি দেওয়ার বিষয়ে একটি মূলধারার অনলাইন সংবাদমাধ্যম বাংলা ট্রিবিউনের প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সেলিম ওসমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘শপথে অংশ নেবে জাতীয় পার্টি। কিন্তু আজ গেজেট হওয়ায় আমাদের দলের পক্ষ থেকে সময় চাওয়া হয়েছে। গেজেট অনুযায়ী কাল বুধবার (১০ জানুয়ারি) শপথ। আমাদের বিজয়ী প্রার্থীরা সবাই এক জায়গায় আসতে সময় লাগছে। সে কারণে সময় চাওয়া হয়েছে। শপথ না নেওয়ার কোনও কারণ নাই।’

১০ জানুয়ারি শপথ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে স্থির থাকতে পারেনি জাতীয় পার্টি। সন্ধ্যায় দলটির যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির বরাতে গণমাধ্যমে খবর আসে পূর্বের সিদ্ধান্ত বদল করে ১০ জানুয়ারিই শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে দলটি।

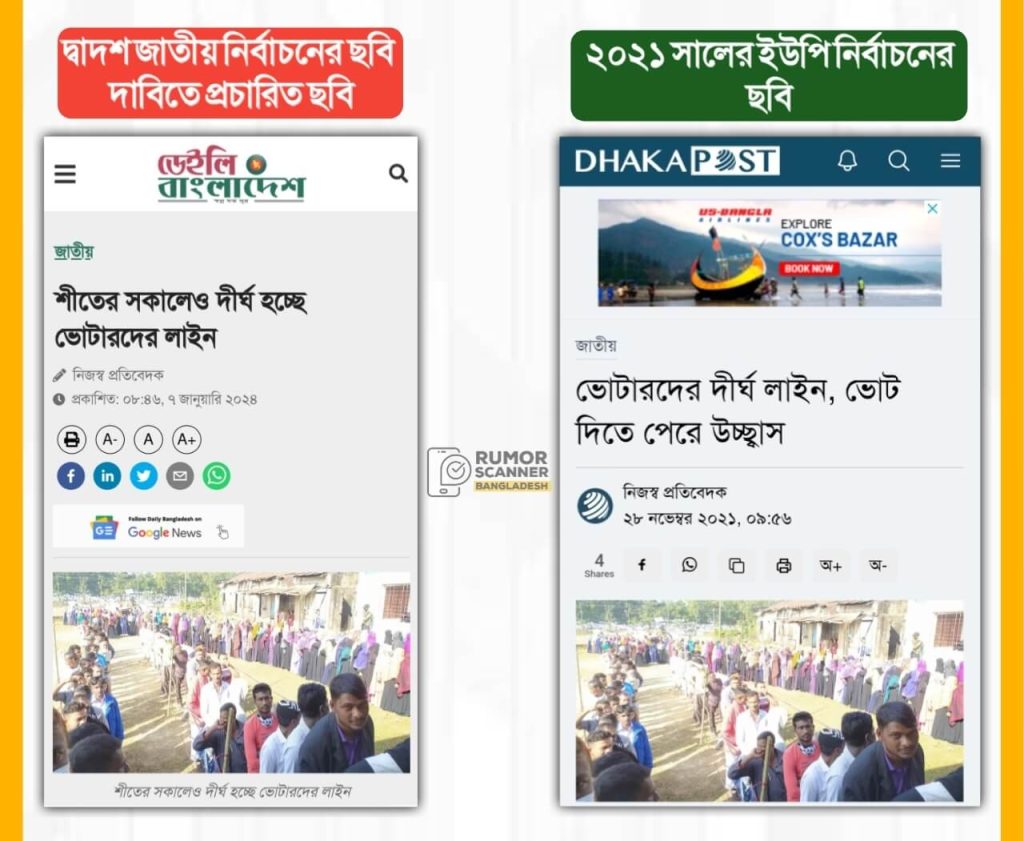

মূলত, গত ০৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১১টি আসনে জয় পায় জাতীয় পার্টি। এত কম আসনে জয় লাভ করায় দলটির চেয়ারম্যান জিএম কাদের ও মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুকে দায়ী করে দলের ভেতরে বাহিরে চলছে তুমুল সমালোচনা। এর মধ্যে ৯ জানুয়ারি দুপুরে জাতীয় পার্টির একাধিক নেতা গণমাধ্যমকে জানান ১০ জানুয়ারি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তারা অংশ নিচ্ছেন না। দলটির নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের জন্য আরও কিছু দিন সময় চেয়ে স্পিকারের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেও দলটির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে জানানো হয়। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ‘শপথ বর্জনের চিঠি দিল জাতীয় পার্টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পুনরায় নির্বাচন দিবে সিইসি’ শীর্ষক দাবিতে একটি ভিডিও ইউটিউবে প্রচার করা হয়। তবে রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে জানা যায়, জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে স্পিকারের নিকট শপথ বর্জনের কোনো চিঠি দেওয়া হয়নি। শপথ গ্রহণের জন্য কিছুদিন সময় চেয়ে চিঠি দেওয়া হলে পরবর্তীতে দলটি তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ১০ জানুয়ারিই শপথ গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। এছাড়া, প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের পক্ষ থেকেও পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানানো হয়নি।

সুতরাং, জাতীয় পার্টির শপথ বর্জনের জন্যে চিঠি দেওয়া ও সিইসি’র পুরনায় নির্বাচন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবিগুলো মিথ্যা।

তথ্যসূত্র

- SOMOY TV Youtube Channel: কাল শপথ নিচ্ছেন না জাতীয় পার্টির বিজয়ীরা | Jatiya Party | National Election 2024

- NTV News Youtube Channel: দেশে একদলীয় শাসন কায়েম হবে : জি এম কাদের | GM Quader | NTV News

- Dr. Fayzul Huq Youtube Channel: নির্বাচন গ্রহনযোগ্যতা পাবেনা বল্লেন জিএম কাদের! ড. ফয়জুল হকDr. Fayzul Huq

- Bangla Tribune Website: শপথের জন্য সময় চেয়ে চিঠি দিয়েছে জাতীয় পার্টি

- Kaler Kantho Website: শপথ নিলেন জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরা

- Rumor Scanner’s Own Analysis