গত ১২ মার্চ ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ার জলদস্যুদের কবলে পড়ে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ। উক্ত ঘটনায় দেশীয় মূলধারার সংবাদমাধ্যম প্রতিদিনের বাংলাদেশে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ‘ভারত মহাসাগরে জলদস্যুদের কবলে পড়া এমভি আবদুল্লাহ জাহাজে পাহাড়ায় জলদস্যুদের ৩ সদস্য’ শীর্ষক ক্যাপশনে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা তিন জলদস্যুর একটি ছবি প্রকাশ করা হয়।

দাবি করা হচ্ছে, সোমালিয়ান জলদস্যুদের ছিনতাই হওয়া বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ এমভি আবদুল্লাহর পাহাড়ায় থাকা তিন জলদস্যুর ছবি এটি।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, জাহাজে তিন জলদস্যুর অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকার এই ছবিটি সাম্প্রতিক সময়ে সোমালিয়ার জলদস্যু কর্তৃক বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ ছিনতাইয়ের ঘটনার নয় বরং ছবিটি ২০১২ সাল থেকেই ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানের শুরুতে রিভার্স ইমেজ সার্চ করে দেখা যায়, ছবিটি বেশ কয়েক বছর ধরেই সোমালিয়ান জলদস্যুদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ঘটনায় প্রতীকী ছবি হিসেবে গণমাধ্যমে প্রচার হয়ে আসছে।

এমন কিছু প্রতিবেদন দেখুন ( ১, ২, ৩, ৪, ৫)।

পরবর্তীতে ছবিটি’র মূল উৎস অনুসন্ধানে স্টকফটো ওয়েবসাইট অ্যালামি’তে ২০১২ সালে ‘STOLEN SEAS, Somali pirates, 2012’ শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত মূল ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়।.

সেখানে উল্লেখিত বিস্তারিত বিবরণী থেকে জানা যায়, ছবিটি ২০১২ সালে তোলা। ছবি স্বত্ব হিসেবে সেখানে ‘এভারেট কালেকশন’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ছবিটি কোন দস্যুতার ঘটনার সে ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

তাছাড়া উক্ত ওয়েবসাইটে একই শিরোনামে প্রায় একই ধরনের অপর একটি ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখিত বিস্তারিত বিবরণী থেকেও একই তথ্য পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, আলোচিত ছবিটি ২০১২ সাল থেকেই ইন্টারনেটে বিদ্যমান।

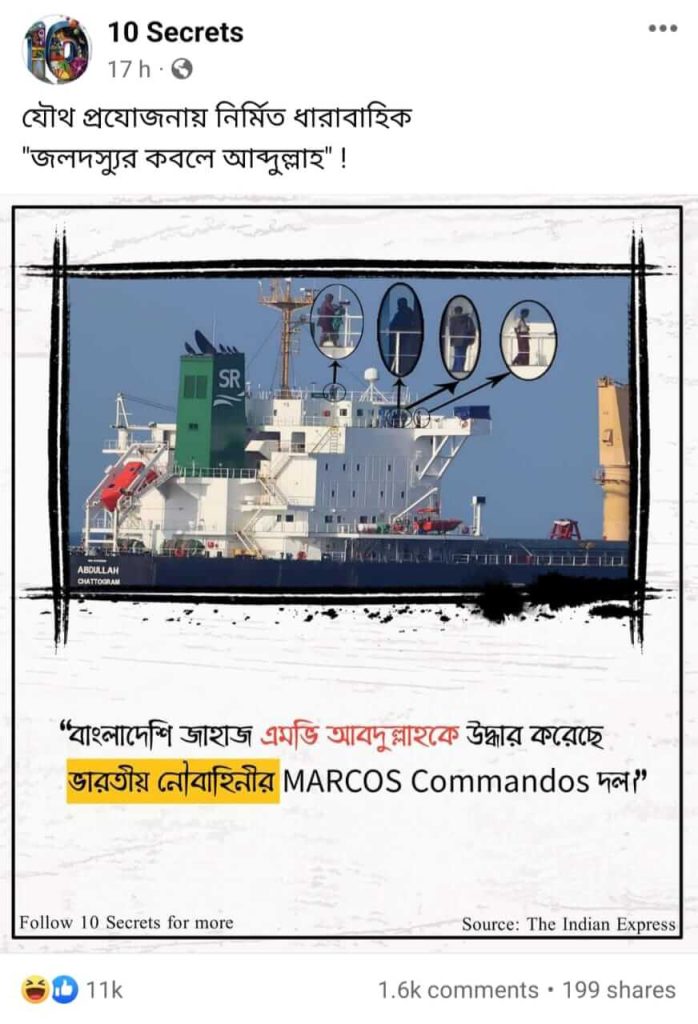

পাশাপাশি, দেশীয় বা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত সোমালিয়ার জলদস্যুদের স্পষ্ট কোনো ছবি প্রকাশ হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে, উক্ত ঘটনার শুধুমাত্র ভারতীয় নৌবাহিনীর মূখপাত্রের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত চার জলদস্যুর অস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, উপরোক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট যে, আলোচিত ছবিটি সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত সোমালিয়ার জলদস্যুদের নয়।

মূলত, গত ১২ মার্চ আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিক থেকে কয়লা নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যাওয়ার পথে ভারত মহাসাগরে ২৩ জন নাবিকসহ বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ ছিনতাই করে সোমালিয়ার জলদস্যুরা। উক্ত ঘটনায় দেশীয় মূলধারার গণমাধ্যম প্রতিদিনের বাংলাদেশে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এমভি আবদুল্লাহ জাহাজে পাহাড়ায় থাকা তিন সোমালিয়ার জলদস্যু দাবিতে একটি ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। তবে অনুসন্ধানে দেখা যায়, ছবিটি সাম্প্রতিক সময়ের নয়। প্রকৃতপক্ষে, ছবিটি ২০১২ সাল থেকেই ইন্টারনেটে বিদ্যমান। তবে ছবিটি কোন ঘটনার সেটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সোমালিয়ার জলদস্যু কর্তৃক বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ অপহরণের ঘটনায় একাধিক ফ্যাক্টচেক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে রিউমর স্ক্যানার। প্রতিবেদনগুলো দেখুন এখানে।

সুতরাং, প্রায় ১২ বছর পূর্বের একটি ছবিকে সম্প্রতি সোমালিয়ার জলদস্যু কর্তৃক বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ ছিনতাইয়ের ঘটনার ছবি দাবিতে গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে; যা বিভ্রান্তিকর।

তথ্যসূত্র

- The Daily Star: সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে বাংলাদেশি জাহাজ, ২৩ ক্রু জিম্মি

- The Nation: Ship with Pakistanis on board sinks off Somalia

- Alamy (1): STOLEN SEAS, Somali pirates, 2012

- Alamy (2): STOLEN SEAS, Somali pirates, 2012

- Spokesperson Navy X (Formerly Twitter): Post

- Rumor Scanner’s Own Analysis