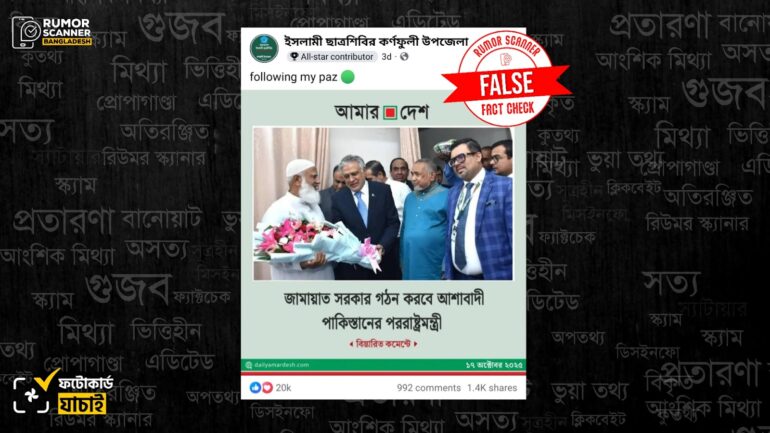

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অফিসে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টাঙানো সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তের প্রস্তাব জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত না করার অভিযোগ তুলে এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার ‘শেখ মুজিব সম্মানিত ব্যাক্তি, তাঁর ছবি টাঙানোর বিধান থাকলে সমস্যা কি’ শীর্ষক মন্তব্য করেছেন দাবিতে দৈনিক আমার দেশের ডিজাইন সংবলিত একটি ফটোকার্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

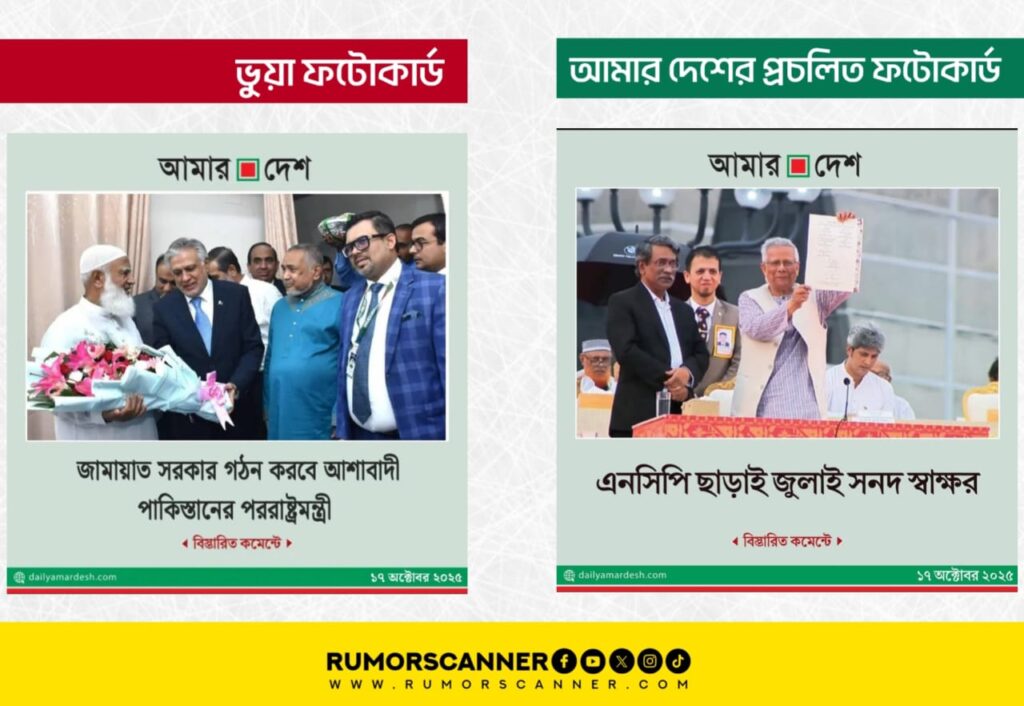

উল্লিখিত দাবিতে ফেসবুকে প্রচারিত পোস্ট দেখুন এখানে, এখানে এবং এখানে।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজের স্টোরিতেও ফটোকার্ড প্রচার হতে দেখা গেছে।

এছাড়া, সাংবাদিক মোস্তফা ফিরোজ পরিচালিত ফেসবুক পেজ Voice Bangla দৈনিক আমার দেশকে সূত্র উল্লেখ করে মিয়া গোলাম পরওয়ারের নামে আলোচিত মন্তব্যটি প্রচার করেছে।

ফ্যাক্টচেক

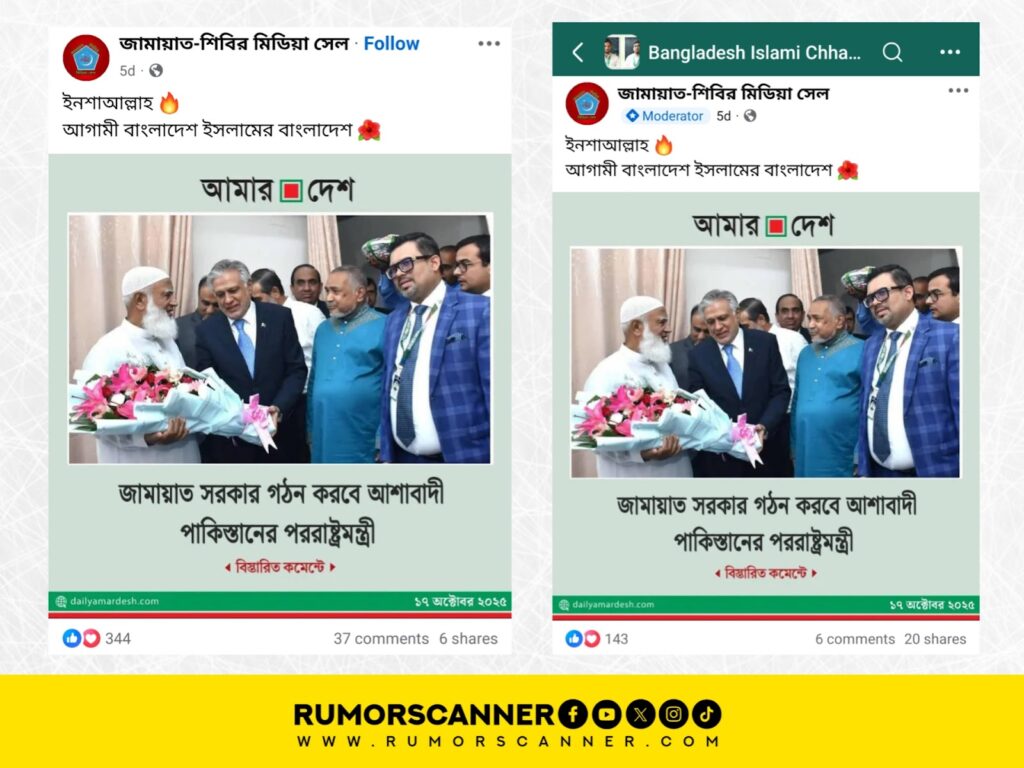

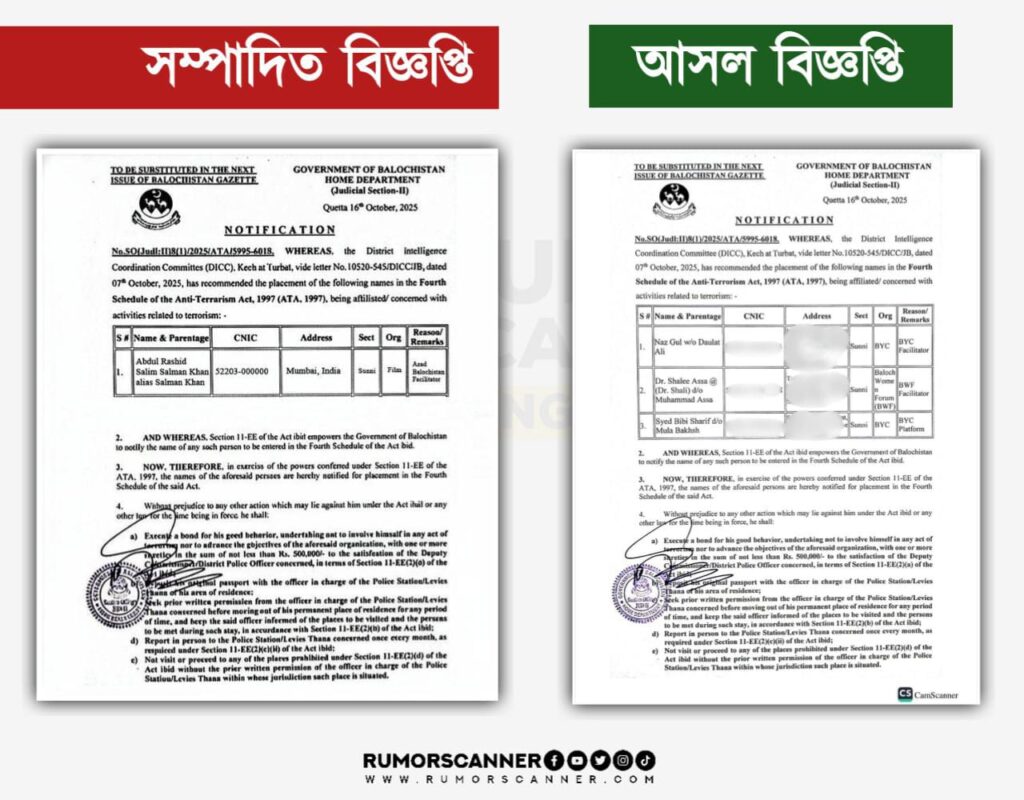

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, মিয়া গোলাম পরওয়ার ‘শেখ মুজিব সম্মানিত ব্যাক্তি, তাঁর ছবি টাঙানোর বিধান থাকলে সমস্যা কি’ শীর্ষক মন্তব্য করেননি এবং আমার দেশও এমন কোনো ফটোকার্ড বা সংবাদ প্রকাশ করেনি। প্রকৃতপক্ষে, ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় আমার দেশের ফটোকার্ড ডিজাইনের আদলে ফটোকার্ড তৈরি করে ভুয়া এই দাবিটি প্রচার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে আলোচিত ফটোকার্ডে আমার দেশের লোগো ও তারিখ হিসেবে ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ উল্লেখ থাকতে দেখা যায়।

উক্ত সূত্র ধরে সংবাদমাধ্যমটির ফেসবুক পেজ পর্যবেক্ষণ করলে এমন কোনো ফটোকার্ডের সন্ধান মেলেনি। এছাড়া আমার দেশের ওয়েবসাইট এবং ইউটিউব চ্যানেলেও উক্ত দাবির বিষয়ে কোনো সংবাদ খুঁজে পাওয়া যায়নি। বরং, ৩০ অক্টোবর রাতে গণমাধ্যমটির ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে আলোচিত ফটোকার্ডটিকে ফেইক বলে উল্লেখ করা হয়। পোস্টে বলা হয়, ‘আমার দেশের ফে/ইক ফটোকার্ড বানিয়ে পাঠকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপ/চেষ্টা করছে একটি মহল। পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের এ ব্যাপারে সচেতন থাকার অনুরোধ করা যাচ্ছে।’

এছাড়া, ফটোকার্ডটি বিশ্লেষণে সংবাদমাধ্যমটির ফেসবুক পেজের ফটোকার্ডগুলোর সাথে আলোচিত ফটোকার্ডটির বাক্যে ব্যবহৃত ফন্টের অমিল পরিলক্ষিত হয়।

পাশাপাশি অন্য গণমাধ্যম এবং বিশ্বস্ত সূত্রগুলোর বরাতেও মিয়া গোলাম পরওয়ারের এমন মন্তব্য সংবলিত কোনো তথ্য বা সংবাদ পাওয়া যায়নি৷

এছাড়া, মিয়া গোলাম পরওয়ারের ফেসবুক পেজ পর্যবেক্ষণ করে আলোচিত দাবি সমর্থিত কোনো পোস্টের সন্ধান মেলেনি।

সুতরাং, মিয়া গোলাম পরওয়ারকে উদ্ধৃত করে ‘শেখ মুজিব সম্মানিত ব্যাক্তি, তাঁর ছবি টাঙানোর বিধান থাকলে সমস্যা কি’ শিরোনামে আমার দেশের নামে প্রচারিত ফটোকার্ডটি ভুয়া ও বানোয়াট।

তথ্যসূত্র

- Rumor Scanner’s analysis

- Daily Amar Desh – Facebook Page

- Daily Amar Desh – Website

- Daily Amar Desh – Facebook Post

- Mia Golam Porwar- Facebook Page