চলতি বছরের অক্টোবর মাসে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া ৪৭০টি ভুল তথ্য শনাক্ত করেছে বাংলাদেশের ফ্যাক্টচেকিং প্রতিষ্ঠান রিউমর স্ক্যানার। রিউমর স্ক্যানারের ইতিহাসে একক মাস হিসেবে যা সর্বোচ্চ ভুল তথ্য শনাক্তের সংখ্যা। রিউমর স্ক্যানারের ওয়েবসাইটে ৩৬৩টি প্রতিবেদনের মাধ্যমে এসব ভুল তথ্যের ফ্যাক্টচেক প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্লেষণ বলছে, অক্টোবরে রাজনৈতিক বিষয়ে সবচেয়ে বেশি (২০৫) ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ার প্রমাণ মিলেছে, যা মোট ভুল তথ্যের প্রায় ৪৪ শতাংশ। এছাড়া জাতীয় বিষয়ে ৯৪টি, বিনোদন বিষয়ে ৮৫টি, ধর্মীয় বিষয়ে ১০টি, আন্তর্জাতিক বিষয়ে ৩৮টি, খেলাধুলা বিষয় ২৬টি এবং শিক্ষা ও প্রতারণা বিষয়ে চারটি করে ও অন্যান্য বিষয়ে চারটি ভুল তথ্য শনাক্ত হয়েছে গত মাসে। নিয়মিত ফ্যাক্টচেক ছাড়াও দুইটি পরিসংখ্যান এবং তিনটি ফ্যাক্ট ফাইল প্রকাশিত হয়েছে অক্টোবরে।

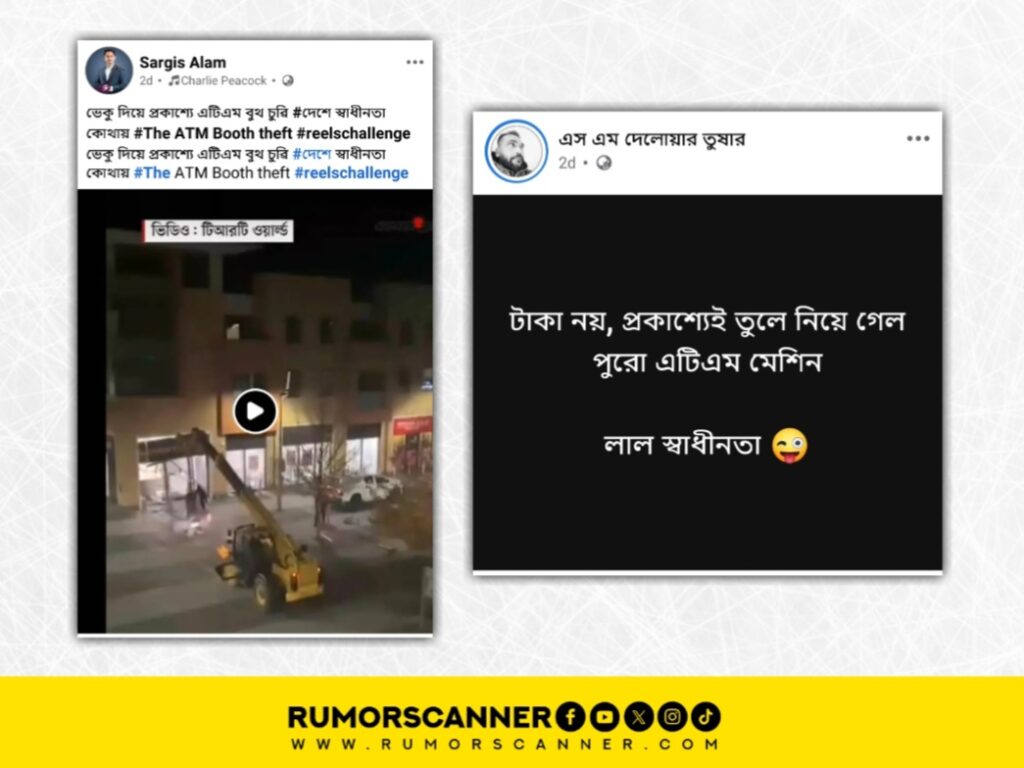

অক্টোবরে শনাক্তকৃত ভুল তথ্যগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায়, এসব ঘটনায় ভিডিও কেন্দ্রিক ভুলই ছিল সবচেয়ে বেশি, ২৮০টি। এছাড়া তথ্য কেন্দ্রিক ভুল ছিল ১১১টি এবং ছবি কেন্দ্রিক ভুল ছিল ৭৯টি। শনাক্ত হওয়া ভুল তথ্যগুলোর মধ্যে মিথ্যা হিসেবে ২৯৯টি, বিকৃত হিসেবে ১১৮টি, বিভ্রান্তিকর হিসেবে ৫২টি ও আংশিক মিথ্যা হিসেবে ১টি ঘটনাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

শনাক্ত হওয়া ভুল তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে রিউমর স্ক্যানার দেখেছে, এই সময়ে পুরুষদের জড়িয়ে ভুল তথ্য প্রচার হয়েছে ২৪০টি এবং নারীদের জড়িয়ে ভুল তথ্য শনাক্ত হয়েছে ১৭২টি।

একই সময়ে বয়সের ধরণ অনুযায়ী চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ভুল তথ্যগুলোকে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই সময়ে যুবদের (যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে) জড়িয়ে সবচেয়ে বেশি (১৬২) ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে।

এছাড়া, শিশুদের (যাদের বয়স ০ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে) জড়িয়ে চারটি, মধ্য বয়সীদের (যাদের বয়স ৩৬ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে) জড়িয়ে ১২৬টি এবং প্রবীণদের (যাদের বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি) জড়িয়ে ১১৮টি ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে।

প্লাটফর্ম হিসেবে গেল মাসে ফেসবু্কে সবচেয়ে বেশি ভুল তথ্য ছড়িয়েছে, সংখ্যার হিসেবে যা ৪১৪টি। এছাড়া ইনস্টাগ্রামে ১৩৬টি, টিকটকে ১১৪টি, ইউটিউবে ৬৮টি, এক্সে ২৫টি, থ্রেডসে অন্তত ১৪টি এবং হোয়াটসঅ্যাপ ও লিংকডইনে একটি করে ভুল তথ্য প্রচারের প্রমাণ মিলেছে। ভুল তথ্য প্রচারের তালিকা থেকে বাদ যায়নি দেশের গণমাধ্যমও। ১২টি ঘটনায় দেশের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে ভুল তথ্য প্রচার হতে দেখেছে রিউমর স্ক্যানার।

বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক অপতথ্য প্রচারের বিষয়টি গেল বেশ কয়েক মাস ধরে আলোচনায়। অক্টোবরে ১০টি সাম্প্রদায়িক অপতথ্য শনাক্ত করেছে রিউমর স্ক্যানার। এর মধ্যে অর্ধেক ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতীয় পরিচয়ধারী অ্যাকাউন্ট ও পেজ থেকে অপতথ্য প্রচারের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

রিউমর স্ক্যানার টিমের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অক্টোবরে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে জড়িয়ে সাতটি ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে। ভুলতথ্যগুলোর ধরণ বুঝতে এগুলোকে রিউমর স্ক্যানার দুইটি আলাদা ভাগে ভাগ করেছে৷ সরকারের পক্ষে যায় এমন ভুল তথ্যের প্রচারকে ইতিবাচক এবং বিপক্ষে যায় এমন ভুলতথ্যের প্রচারকে নেতিবাচক হিসেবে ধরে নিয়ে রিউমর স্ক্যানার দেখেছে, এসব ভুলতথ্যের প্রায় ৮৬ শতাংশ ক্ষেত্রেই সরকারকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অক্টোবর মাসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে ২৩টি ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে। এসব ভুলতথ্যের প্রায় ৯৬ শতাংশ ক্ষেত্রেই তাকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমকে জড়িয়ে ছয়টি, সরকারের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে জড়িয়ে পাঁচটি করে এবং সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানকে জড়িয়ে প্রচার হওয়া একটি ভুল তথ্য শনাক্ত করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে সর্বত্র। গেল বেশ কয়েক মাসে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অপতথ্যের প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছে। অক্টোবরে এ সংক্রান্ত ২৬টি অপতথ্য শনাক্ত হয়েছে।

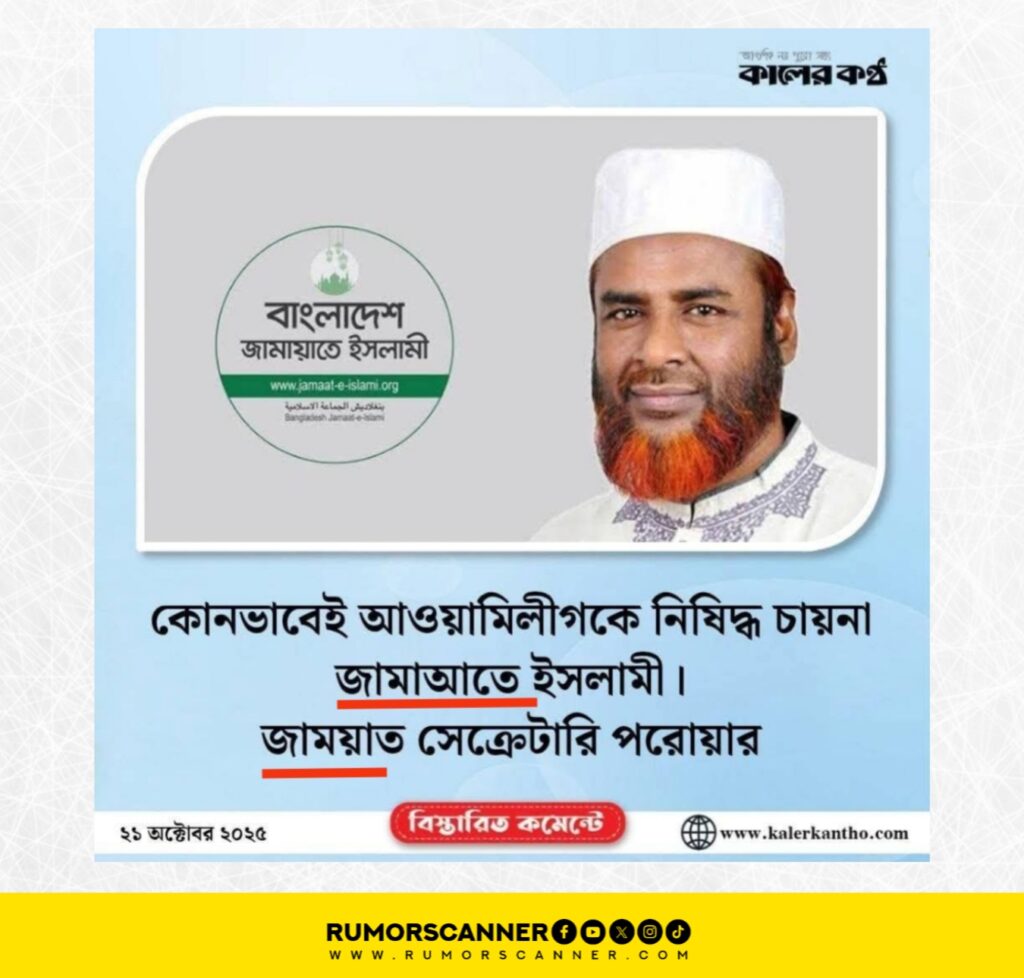

রিউমর স্ক্যানার অক্টোবর মাসের ফ্যাক্টচেকগুলো বিশ্লেষণে দেখেছে, এই সময়ে সক্রিয় রাজনীতিতে থাকা দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, তার অঙ্গসংগঠন এবং নেতাকর্মীদের জড়িয়ে সবচেয়ে বেশি (৬০টি) অপতথ্যের প্রচার করা হয়েছে। এর মধ্যে দল হিসেবে জামায়াতকে জড়িয়ে ৩০টি অপতথ্য প্রচার করা হয়েছে। এসবের মধ্যে প্রায় ৫৭ শতাংশ ক্ষেত্রেই দলটিকে নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির সুযোগ রেখেছে। দলটির ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে এই সময়ে ২১টি অপতথ্য প্রচার করা হয়েছে।

জামায়াতের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), তার অঙ্গসংগঠন এবং নেতাকর্মীদের জড়িয়ে সবচেয়ে বেশি অপতথ্য (৩৫টি) প্রচার করা হয়েছে। এর মধ্যে দল হিসেবে বিএনপিকে জড়িয়ে ১৮টি অপতথ্য প্রচার করা হয়েছে, যার সবগুলোতেই দলটিকে নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির সুযোগ রেখেছে। এর বাইরে ছাত্রদলকে জড়িয়ে এই সময়ে নয়টি এবং যুবদলকে জড়িয়ে দুইটি অপতথ্য প্রচারের প্রমাণ মিলেছে।

এছাড়া, অক্টোবর মাসে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও দলটির নেতাকর্মীদের জড়িয়ে ৩৪টি অপতথ্য শনাক্ত করেছে রিউমর স্ক্যানার। এর মধ্যে দল হিসেবে এনসিপিকে জড়িয়ে ১০টি অপতথ্য প্রচার করা হয়েছে, যার সবগুলোতেই দলটিকে নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির সুযোগ রেখেছে। এই সময়ে দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে জড়িয়ে নয়টি অপতথ্যের (সবগুলোই নেতিবাচক) প্রচার দেখা গেছে।

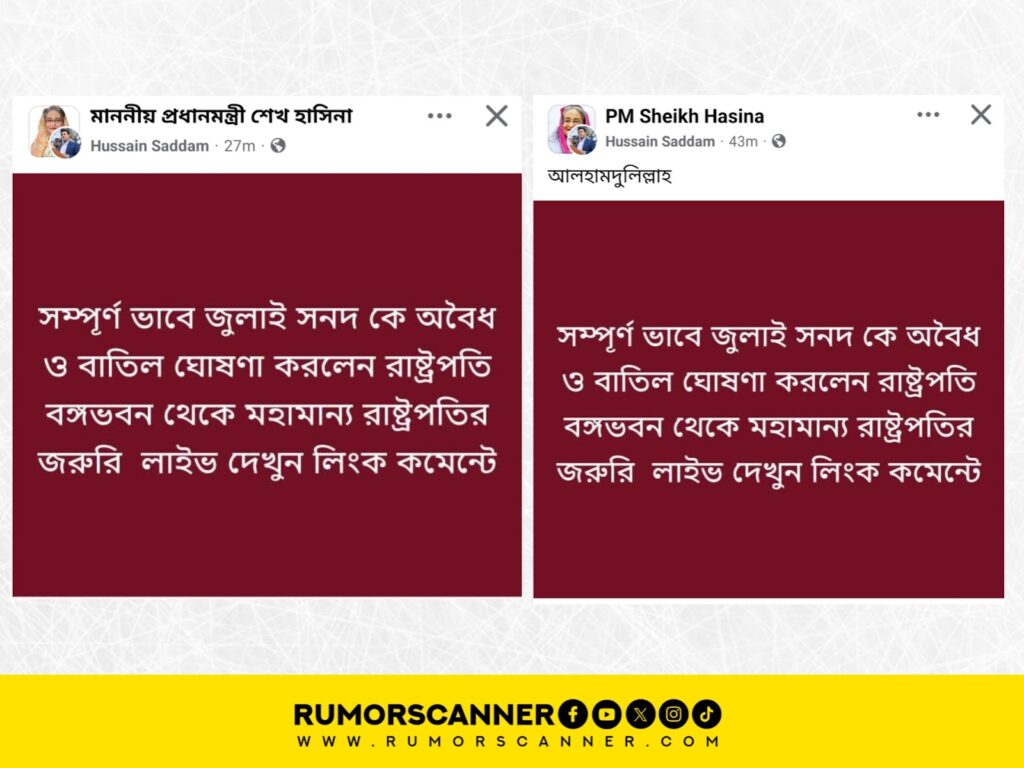

কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, তার অঙ্গ-ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠন এবং নেতাকর্মীদের নিয়ে অক্টোবরে ১৩২টি অপতথ্যের প্রচার করা হয়েছে। এর মধ্যে দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে জড়িয়ে ৫১টি অপতথ্য প্রচার করা হয়েছে যার সবগুলোই দলটির পক্ষে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির সুযোগ রেখেছে। দলটির সভাপতি শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে এই সময়ে ৩৯টি অপতথ্য (প্রায় ৭৯ শতাংশই ইতিবাচক) প্রচারের প্রমাণ মিলেছে। এছাড়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া দলটির ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে জড়িয়ে গত মাসে ১০টি এবং যুবলীগকে জড়িয়ে দুইটি অপতথ্য শনাক্ত করা হয়েছে।

ভুল তথ্যের রোষানল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোও। অক্টোবরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে জড়িয়ে ১২টিসহ এই বাহিনীকে নিয়ে ৩২টি ভুল তথ্যের প্রচার দেখেছে রিউমর স্ক্যানার। এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশকে জড়িয়ে ১২টি ভুল তথ্য শনাক্ত করেছে রিউমর স্ক্যানার।

অক্টোবরে শনাক্ত হওয়া ভুল তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে রিউমর স্ক্যানার দেখেছে, এই সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি ভুয়া কনটেন্ট শনাক্ত হয়েছে ১৪৩টি। এর মধ্যে ডিপফেক কনটেন্ট শনাক্ত করা হয়েছে ১৯টি।

অক্টোবর মাসে নয়টি ঘটনা বা ইস্যুতে ভুল তথ্যের প্রচার ছিল। এর মধ্যে মাসজুড়ে বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সর্বোচ্চ সংখ্যক (২৫টি) ভুল তথ্য শনাক্ত হয়েছে। এছাড়া, গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা ইস্যুতে ১৮টি, এশিয়া কাপ ইস্যুতে ১০টি ভুল তথ্য শনাক্ত হয়েছে।

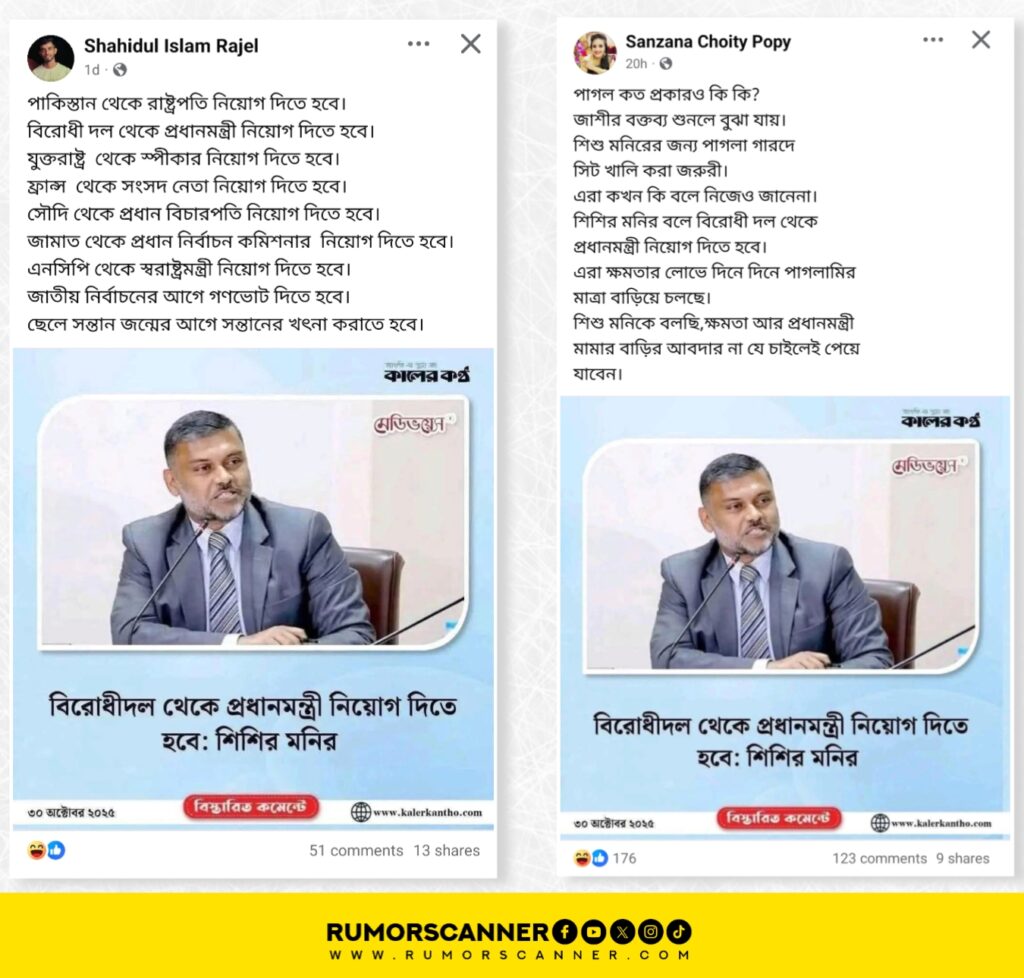

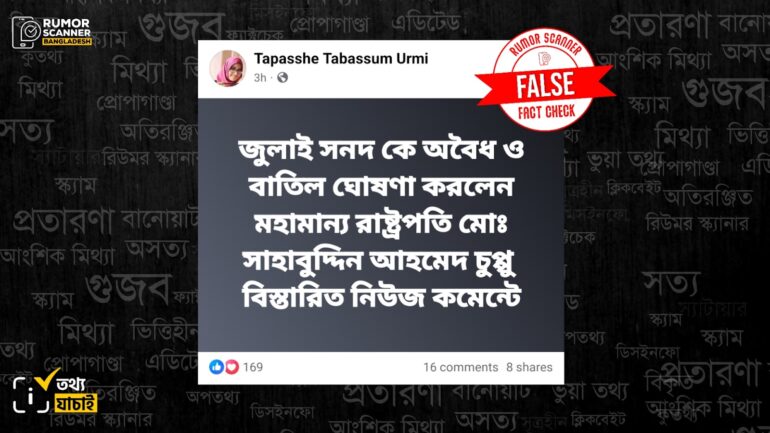

গণমাধ্যমের নাম, লোগো, শিরোনাম এবং নকল ও ভুয়া ফটোকার্ড ব্যবহার করে ভুল তথ্য প্রচারের পরিমাণ আবার বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে৷ অক্টোবর মাসে এই পদ্ধতির ব্যবহার করে ৬১টি ঘটনায় দেশ-বিদেশি ২৩টি সংবাদমাধ্যমকে জড়িয়ে ৬৭টি ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে।

বার্তা প্রেরক

তানভীর মাহতাব আবীর

সিনিয়র ফ্যাক্টচেকার,

রিউমর স্ক্যানার বাংলাদেশ।

[email protected]