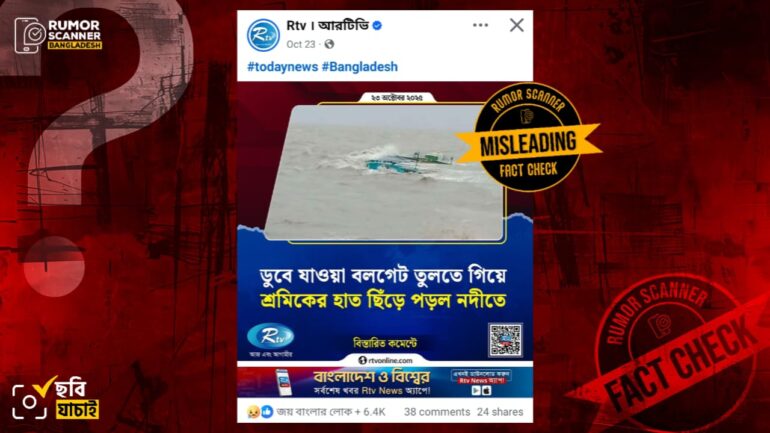

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে ডুবে যাওয়া একটি বলগেট তুলতে গিয়ে গত ২২ অক্টোবর মো. রাসেল (৩৭) ও সারেং মো. সোহেল (৩৫) নামে দুই শ্রমিক গুরুতর আহত হন। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে দেশিয় নানা গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এরই মধ্যে কিছু সংবাদমাধ্যমে উক্ত ঘটনায় ডুবে যাওয়া বলগেটের ছবি দাবিতে একটি ছবিও সংযুক্ত করে প্রচার করা হয়েছে।

এরূপ দাবিতে গণমাধ্যমে প্রচারিত প্রতিবেদন: আরটিভি, দৈনিক আমার সময়।

এরূপ দাবিতে গণমাধ্যমের ফেসবুক পেজে প্রচারিত পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ)।

ফ্যাক্টচেক

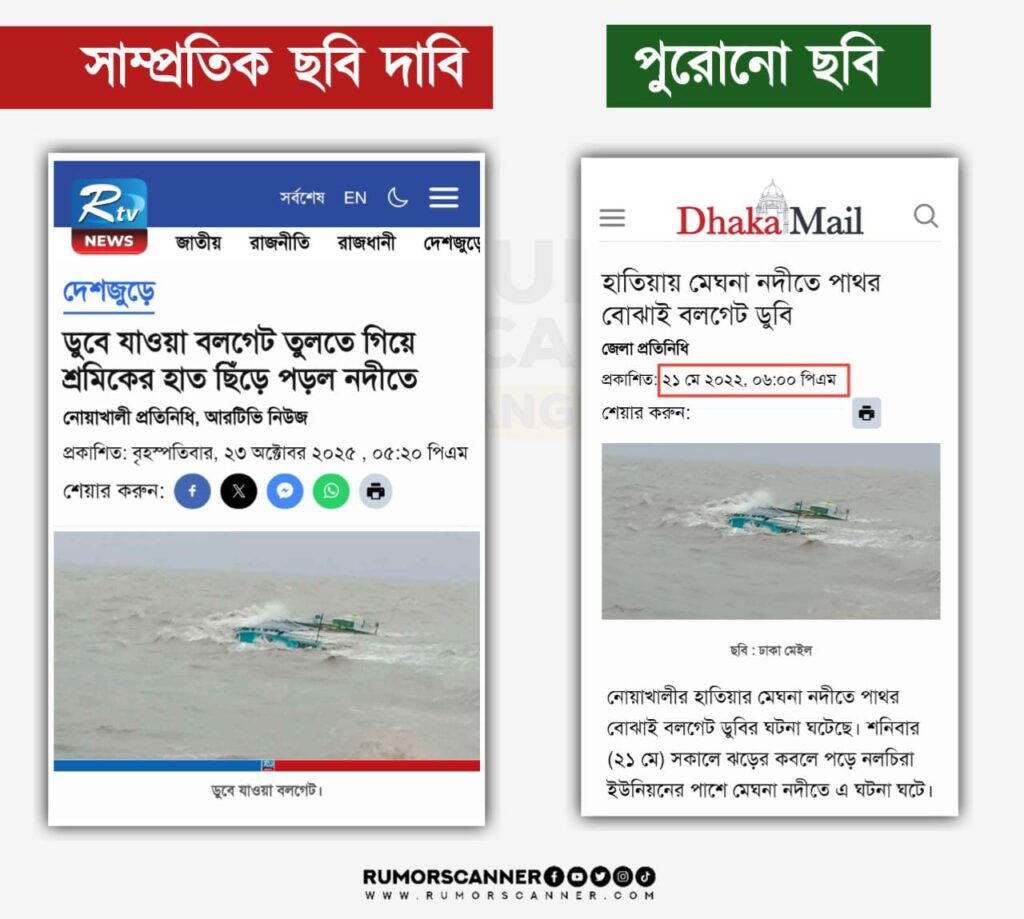

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রচারিত ছবিটি সম্প্রতি নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে ডুবে যাওয়া বলগেটের ছবি নয় বরং, ২০২২ সালের ২১ মে নোয়াখালীর হাতিয়ার মেঘনা নদীতে পাথর বোঝাই বলগেট ডুবির ঘটনার ছবিকে আলোচিত দাবিতে প্রচার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে অনলাইন সংবাদমাধ্যম ‘ঢাকা মেইল’ এর ওয়েবসাইটে ‘হাতিয়ায় মেঘনা নদীতে পাথর বোঝাই বলগেট ডুবি’ শিরোনামে ২০২২ সালের ২১ মে তারিখে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে একটি ছবিরও সংযুক্তি পাওয়া যায়, যার সাথে আলোচিত দাবিতে প্রচারিত ছবির মিল পাওয়া যায়।

উক্ত বলগেটের বিষয়ে ‘ঢাকা মেইল’ এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘নোয়াখালীর হাতিয়ার মেঘনা নদীতে পাথর বোঝাই বলগেট ডুবির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (২১ মে ২০২২) সকালে ঝড়ের কবলে পড়ে নলচিরা ইউনিয়নের পাশে মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়ে নদীতে পাথর বোঝাই বলগেটটি ডুবে যায়। এ সময় জাহাজে থাকা মাঝি-মাল্লারা তীরে উঠে পড়েন। কোন হতাহত অথবা নিখোঁজের ঘটনা ঘটেনি। এমবি মক্কা-মদিনা নামে জাহাজটি সিলেট থেকে পাথর বোঝাই করে চট্টগ্রামের সন্দীপ যাচ্ছিল।’

এছাড়াও, সেসময় মূলধারার গণমাধ্যম ‘চ্যানেল২৪’ ও ‘বাংলা ট্রিবিউন’সহ একাধিক গণমাধ্যমে এ বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদেও আলোচিত ছবিটির সংযুক্তি পাওয়া যায়।

এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্রচারিত ছবিটি সাম্প্রতিক সময়ে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে ডুবে যাওয়া বলগেটের নয়।

সুতরাং, ২০২২ সালে নোয়াখালীর হাতিয়ার মেঘনা নদীতে পাথর বোঝাই বলগেট ডুবির ঘটনার ছবিকে সম্প্রতি নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে ডুবে যাওয়া বলগেটের ছবি দাবিতে প্রচার করা হয়েছে; যা বিভ্রান্তিকর।

তথ্যসূত্র

- Dhaka Mail – হাতিয়ায় মেঘনা নদীতে পাথর বোঝাই বলগেট ডুবি

- Channel24 – হাতিয়ার মেঘনা নদীতে ১০ হাজার টন পাথরবোঝাই ভলগেট ডুবি

- Bangla Tribune – মেঘনার জোয়ারে ডুবলো পাথরবোঝাই জাহাজ