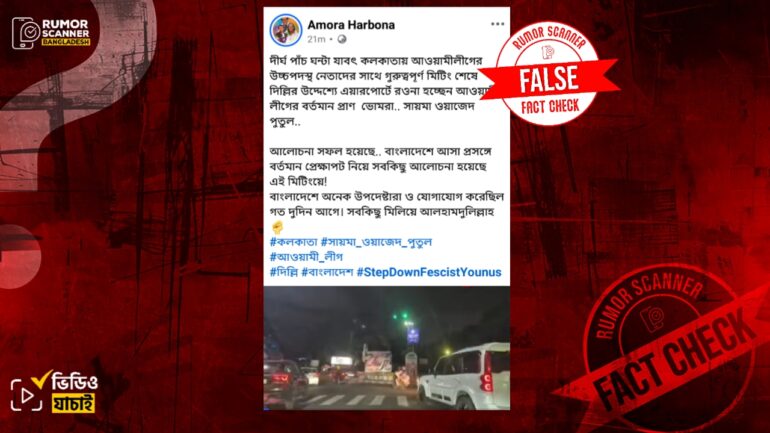

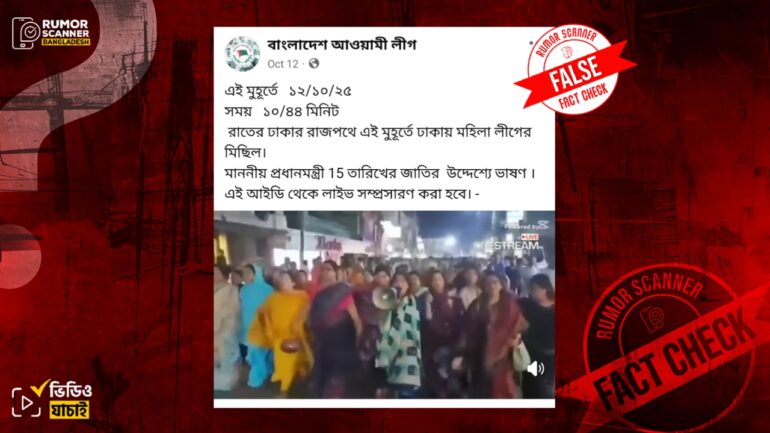

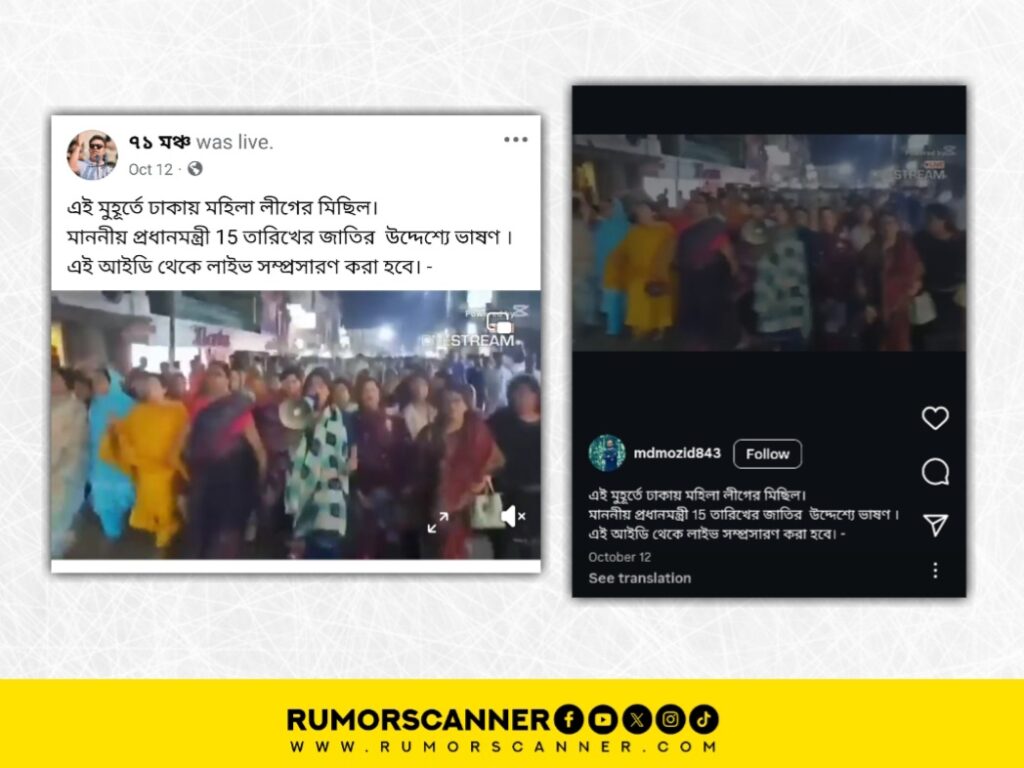

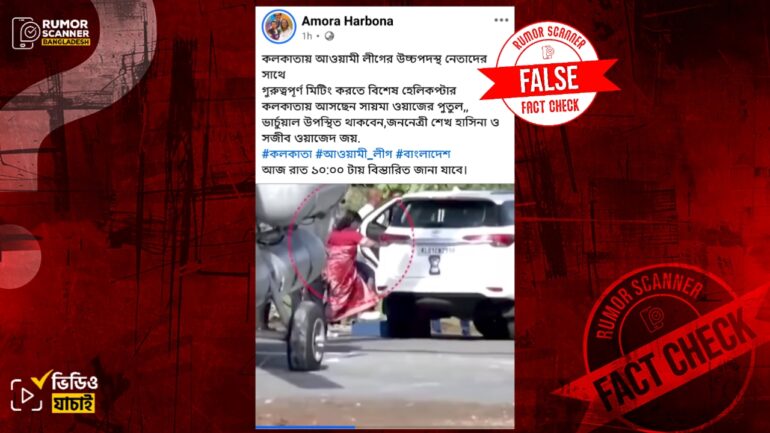

সম্প্রতি, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিনকে জড়িয়ে “এই সামান্তাদের বাসায় বাসায় পাঠাইয়া নেতাদের মন জয় করতেছে,, গতকাল রাত্রে ১ কূটনীতিকের বাসায় সময় কাটাতে যাচ্ছে সামান্তা।” শীর্ষক ক্যাপশনে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

উক্ত দাবিতে ফেসবুকের ভিডিও দেখুন এখানে।

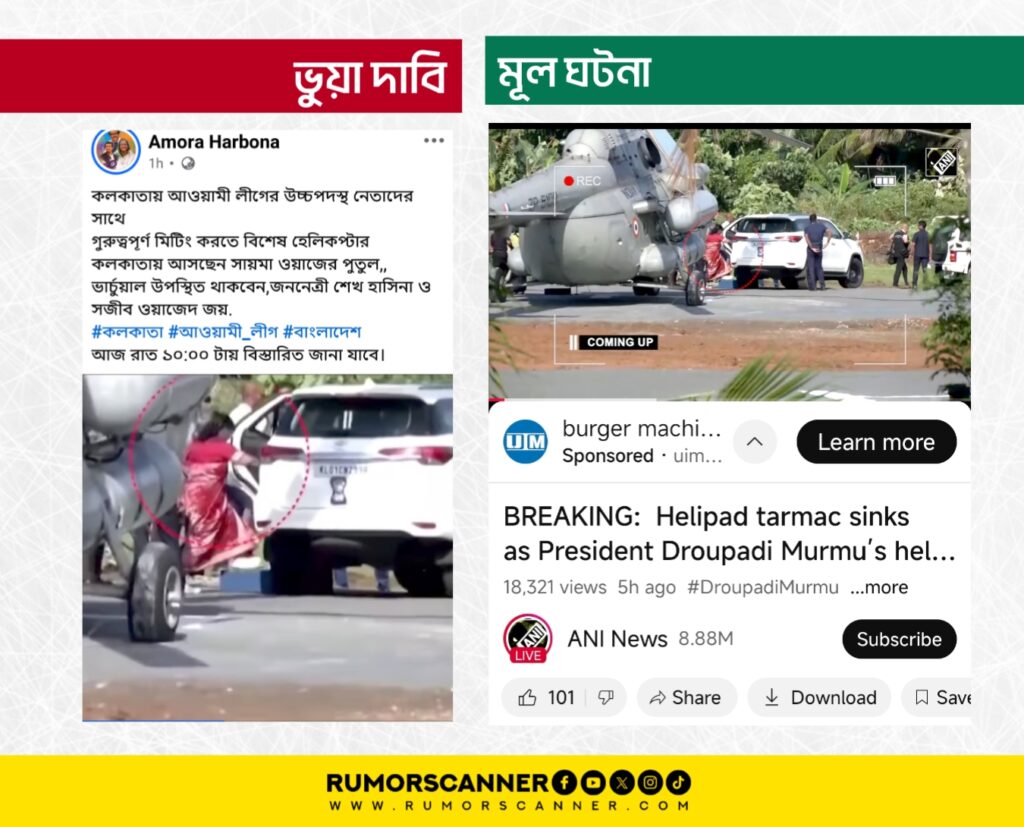

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, ‘কথিত কূটনীতিকের বাসায় সময় কাটাতে যাচ্ছেন সামান্তা শারমিন’ শীর্ষক ক্যাপশনসহ প্রচারিত ভিডিওর দাবিটি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, ২২ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টার সাথে বৈঠক করতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সামান্তা শারমিনের প্রবেশের দৃশ্য এটি।

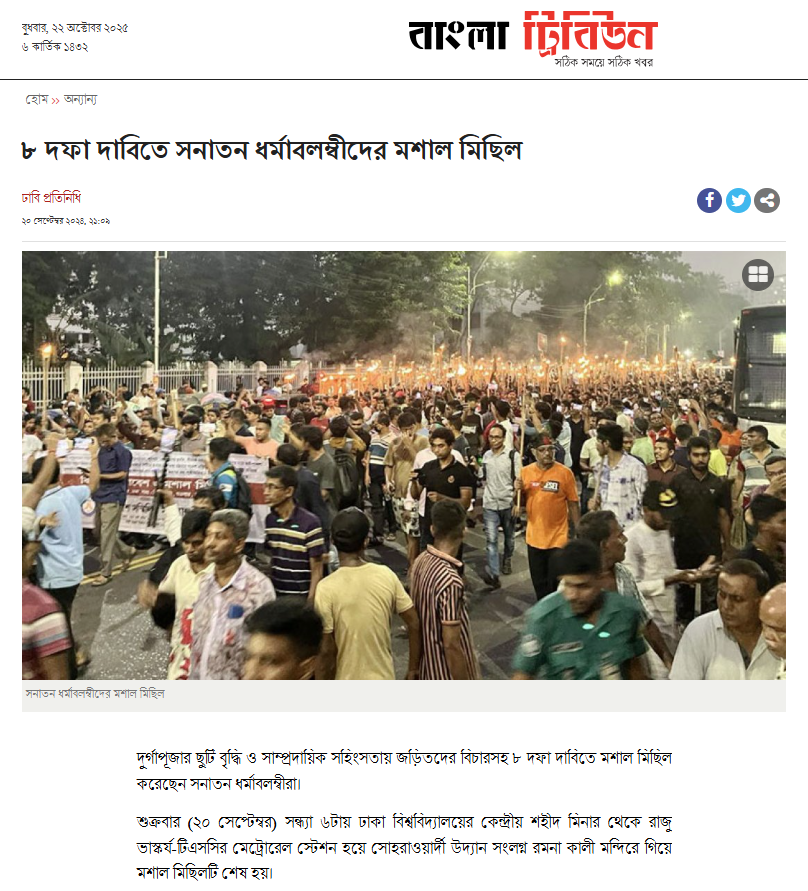

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে মূল ধারার গণমাধ্যম বাংলা ট্রিবিউনের ফেসবুক পেজে ২২ অক্টোবর প্রচারিত একটি ভিডিওর সাথে আলোচিত দাবিতে প্রচারিত ভিডিওর মিল পাওয়া যায়। আলোচিত ভিডিও থেকে জানা যায়, এটি প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন হিসেবে পরিচিত রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার সামনের দৃশ্য। ভিডিওতে সামান্তা শারমিনকে প্রথম ফোন হাতে পায়চারি করতে দেখা যায়। পরবর্তীতে দেখা যায়, একটি গাড়িতে করে তিনি যমুনার ভেতর প্রবেশ করছেন।

একাধিক গণমাধ্যমের (১, ২) ভিডিওতে সামান্তার একই স্থানের ফুটেজ পাওয়া যাচ্ছে।

অর্থাৎ, এটি যে কোনো কূটনীতিকের বাসা নয় তা নিশ্চিত।

জাতীয় দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২২ অক্টোবর বুধবার বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে দলটির একটি প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। বৈঠকে এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ এবং উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম অংশ নেন।

সুতরাং, কথিত কূটনীতিকের বাসায় সময় কাটাতে যাচ্ছেন সামান্তা শারমিন দাবিতে ভিন্ন ঘটনার ভিডিও প্রচার করা হয়েছে; যা মিথ্যা।

তথ্যসূত্র

- Bangla Tribune: Facebook Video