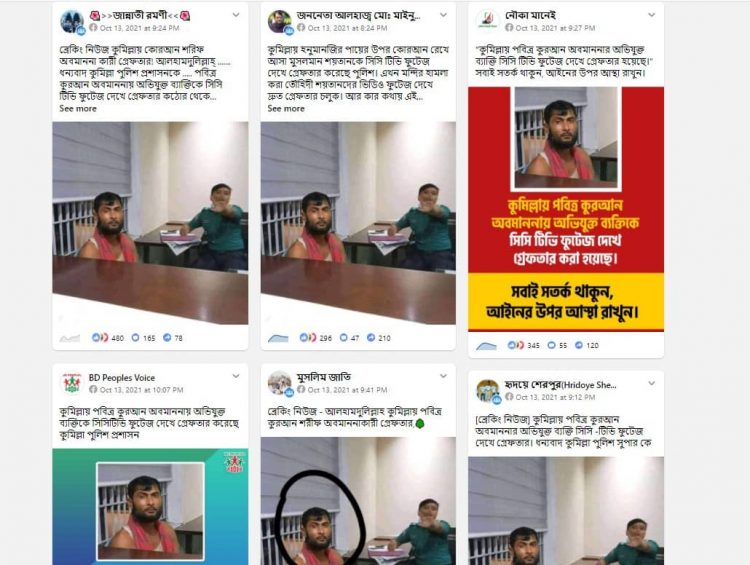

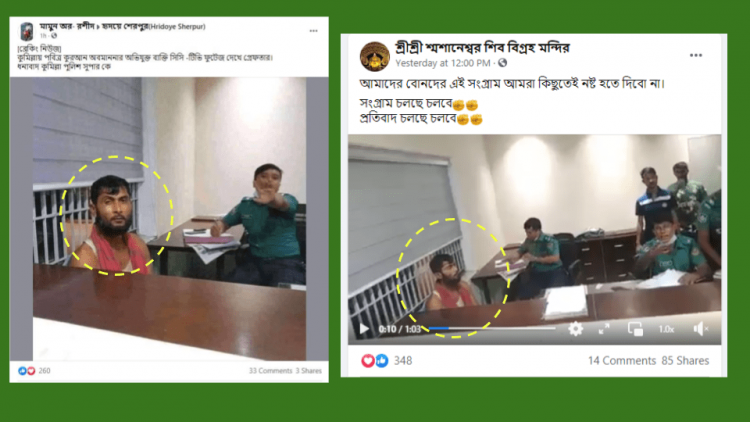

সম্প্রতি “পবিত্র কুরআনুল কারিমের অবমাননা কারীদের উপর আল্লাহ্ গজব নাযিল করুন, লাঞ্ছিত করুন,কঠোর শাস্তি দিন, ধ্বংস করুন।” শীর্ষক শিরোনামে দুইটি ভিন্ন ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রচারিত হয়।

ভাইরাল কিছু ফেসবুক পোস্টের আর্কাইভ ভার্সন দেখুন এখানে, এখানে, এখানে, এখানে এবং এখানে।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, প্রচারিত ভিডিও দুইটি কুমিল্লায় কোরআন অবমাননার জন্য বিক্ষোভ মিছিলের নয় বরং প্রথম ভিডিওটি মহানবী ( সা.) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের প্রতিবাদে কুমিল্লায় হেফাজতে ইসলামের বিক্ষোভ মিছিলের এবং অপরটি পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরে জশনে জুলুস র্যালির।

প্রথম ভিডিও যাচাইঃ

ভিডিও সার্চিং টুল ব্যবহারের মাধ্যমে ২০২০ সালের ৩০ অক্টোবরে কুমিল্লার কাগজ নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে “মহানবী ( সা.) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের প্রতিবাদে হেফাজতে ইসলামের বিক্ষোভ মিছিল” শিরোনামে প্রকাশিত মূল ভিডিওটি খুঁজে পাওয়া যায়।

ভিডিওটির অভ্যন্তরে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের হাতে থাকা ব্যানারের লেখা লক্ষ করে দেখা যায়, ‘ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয়ভাবে মহানবীর ব্যাঙ্গচিত্র প্রদর্শনে বিক্ষোভ মিছিল, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ কুমিল্লা মহানগর। তারিখ ৩০ অক্টোবর ২০২০, শুক্রবার বাদ জুম’আ’

এই বিষয়ে ‘আমাদের কুমিল্লা’ নামের একটি ওয়েবসাইটে ৩০ অক্টোবর ২০২০ সালে “মহানগর হেফাজত ইসলামের মিছিল” শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ভিডিও যাচাইঃ

ভিডিও সার্চিং টুল ব্যবহার করে ২০১৯ সালের ১৩ নভেম্বরে “জশনে জুলুস চট্টগ্রাম | জামেয়া | হুজুর কেবলা তাহের শাহ্ |” শীর্ষক শিরোনামে ইউটিউবে প্রকাশিত মূল ভিডিওটি খুঁজে পাওয়া যায়।

মূলত, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে ২০১৯ সালে চট্টগ্রামে আনজুমানে রাহমানিয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় লাখো মানুষের অংশগ্রহণে দেশের সর্ববৃহৎ জশনে জুলুস র্যালি উদযাপিত হয়।

বিষয়টি নিয়ে সেসময়ে কালের কন্ঠ, দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং বাংলাদেশ প্রতিদিন সহ একাধিক সংবাদমাধ্যম প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

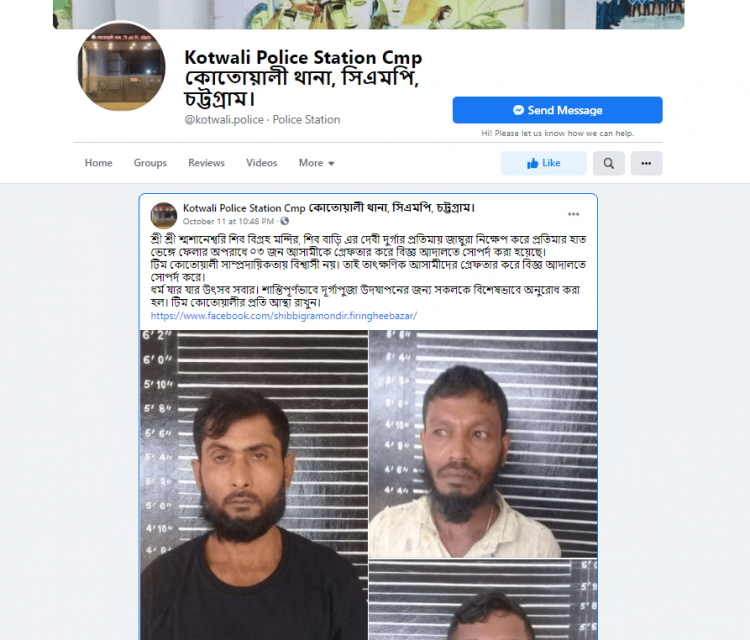

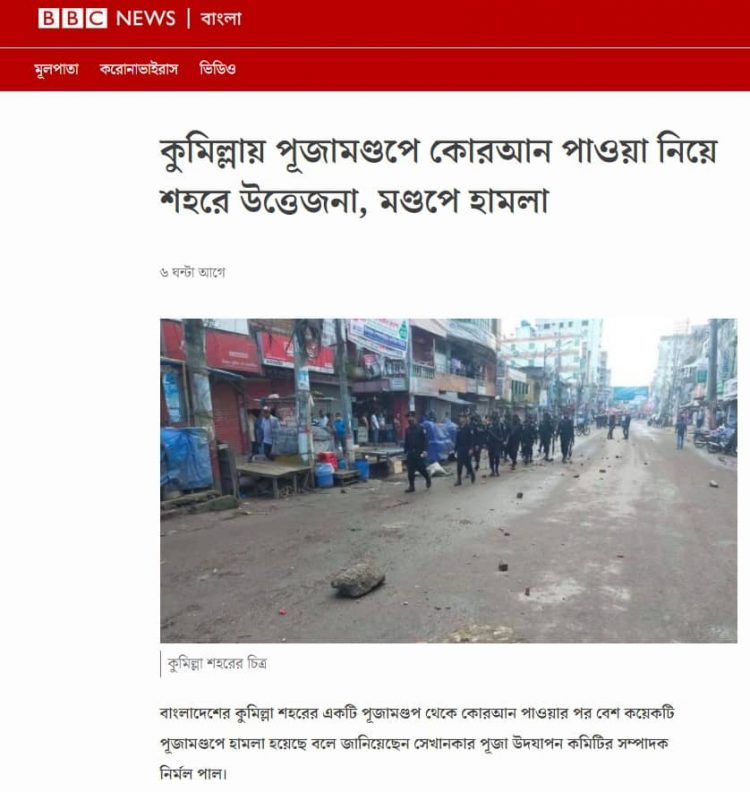

প্রসঙ্গত, কুমিল্লা সদরের নানুয়ার দিঘীরপাড়ের হিন্দুধর্মাবলম্বীদের পূজামন্ডপে পবিত্র কোরআন অবমাননার ঘটনায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

অর্থাৎ, ২০১৯ এবং ২০২০ সালের ভিন্ন দুইটি ঘটনার ভিডিওকে বর্তমানে কোরআন অবমাননার ঘটনায় বিক্ষোভ দাবিতে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে যা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর।

[su_box title=”True or False” box_color=”#f30404″ radius=”0″]

- Claim Review: পবিত্র কুরআনুল কারিমের অবমাননা কারীদের উপর আল্লাহ্ গজব নাযিল করুন

- Claimed By: Facebook Posts

- Fact Check: Misleading

[/su_box]

তথ্যসূত্র

- 2020 Video: https://www.youtube.com/watch?v=MxHcqL00H4o

- আজকের কুমিল্লা: https://archive.vn/prlfQ

- 2019 Video: https://youtu.be/krKD_ysZMlw?t=59

- Kalerkantho: https://www.kalerkantho.com/print-edition/second-capital-everyday/2019/11/12/838013