চলতি বছরের জুলাই মাসে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া ৩১০টি ভুল তথ্য শনাক্ত করেছে বাংলাদেশের ফ্যাক্টচেকিং প্রতিষ্ঠান রিউমর স্ক্যানার। রিউমর স্ক্যানারের ওয়েবসাইটে গত জুলাই মাসে প্রকাশিত ফ্যাক্টচেক থেকে গণনাকৃত এই সংখ্যার মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে সবচেয়ে বেশি (১৮৪) ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ার প্রমাণ মিলেছে, যা মোট ভুল তথ্যের প্রায় ৫৯ শতাংশ। এছাড়া জাতীয় বিষয়ে ৬১টি, বিনোদন ও সাহিত্য বিষয়ে ১৫টি, ধর্মীয় বিষয়ে ১৩টি, আন্তর্জাতিক বিষয়ে ১১টি, প্রতারণা বিষয়ে সাতটি, খেলাধুলা বিষয়ে পাঁচটি, শিক্ষা বিষয়ে ছয়টি, স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে দুইটি, পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ে পাঁচটি ভুল তথ্য শনাক্ত হয়েছে জুলাইতে।

এসব ঘটনায় ভিডিও কেন্দ্রিক ভুলই ছিল সবচেয়ে বেশি, ১৭১টি। এছাড়া তথ্য কেন্দ্রিক ভুল ছিল ৮২টি এবং ছবি কেন্দ্রিক ভুল ছিল ৫৭টি। শনাক্ত হওয়া ভুল তথ্যগুলোর মধ্যে মিথ্যা হিসেবে ২২১টি, বিকৃত হিসেবে ৩৮টি এবং বিভ্রান্তিকর হিসেবে ৫১টি ঘটনাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

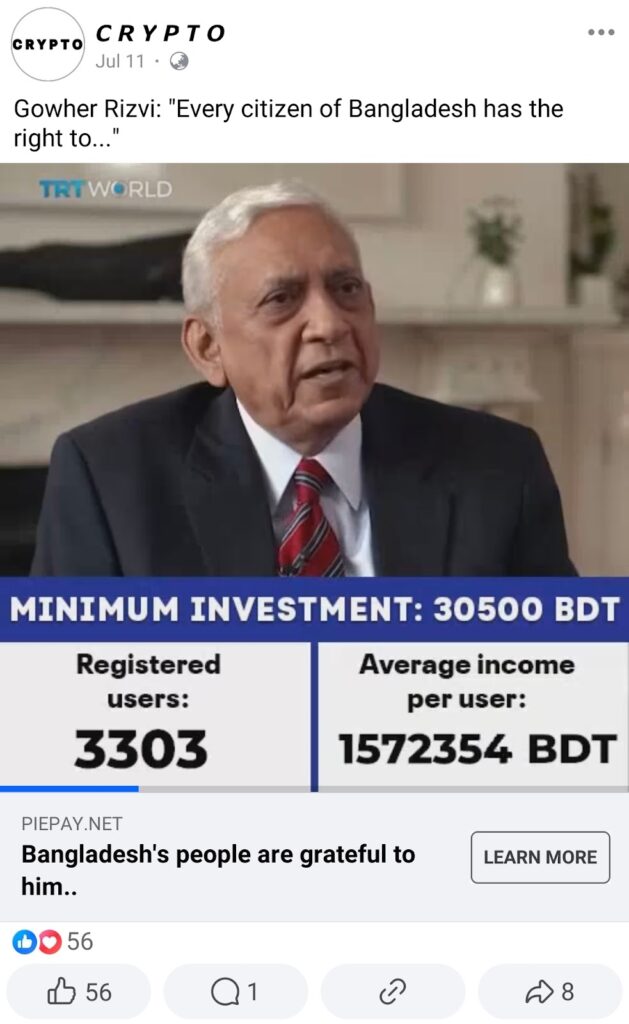

প্লাটফর্ম হিসেবে গত মাসে ফেসবু্কে সবচেয়ে বেশি ভুল তথ্য ছড়িয়েছে, সংখ্যার হিসেবে যা ২৯৫টি। এছাড়া ইনস্টাগ্রামে ১৩৯টি, ইউটিউবে ৭৫টি, এক্সে ৪৪টি, টিকটকে ৫২টি, থ্রেডসে অন্তত সাতটি ভুল এবং টেলিগ্রামে অন্তত একটি ভুল তথ্য প্রচারের প্রমাণ মিলেছে। ভুল তথ্য প্রচারের তালিকা থেকে বাদ যায়নি দেশের গণমাধ্যমও। ১৬টি ঘটনায় দেশের একাধিক গণমাধ্যমে ভুল তথ্য প্রচার হতে দেখেছে রিউমর স্ক্যানার।

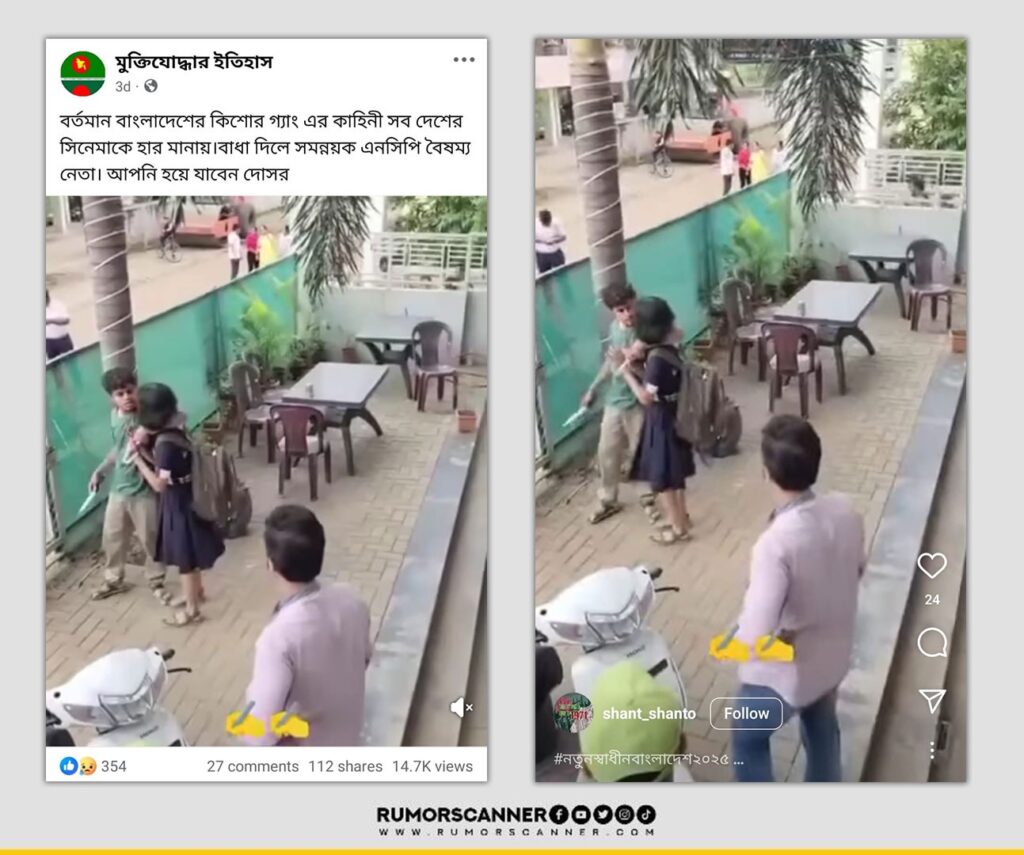

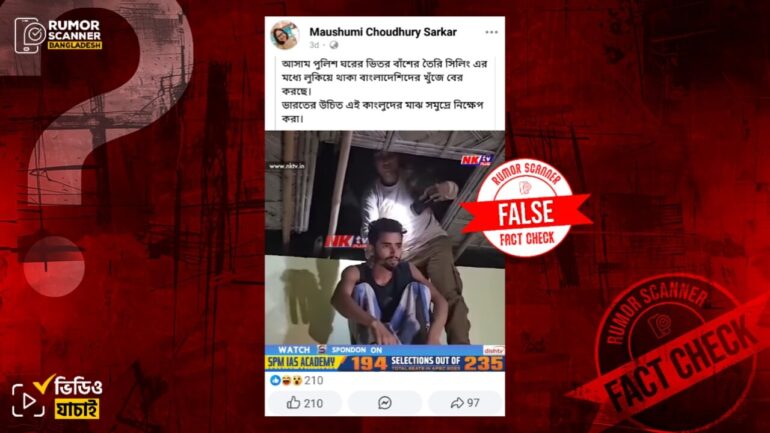

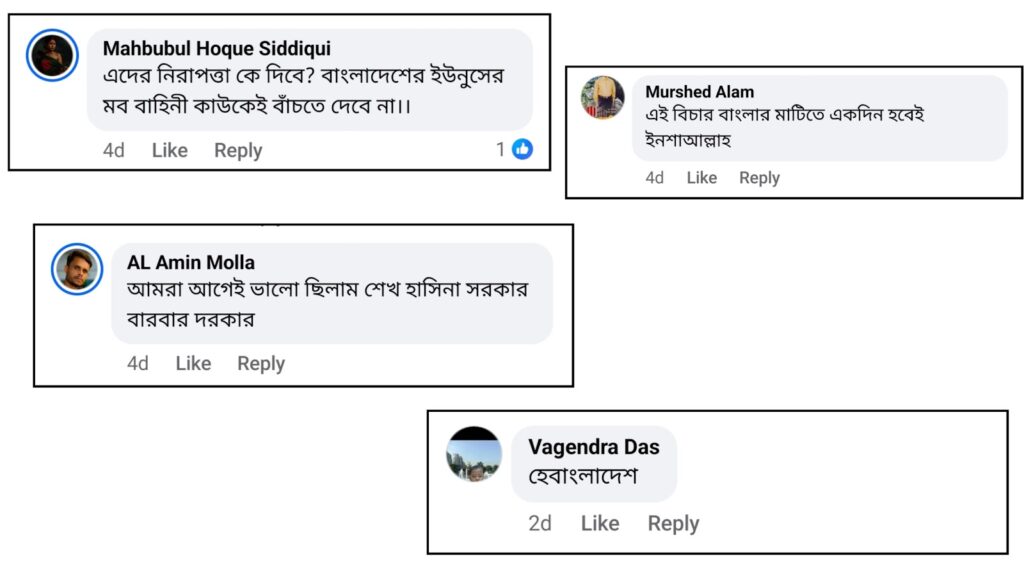

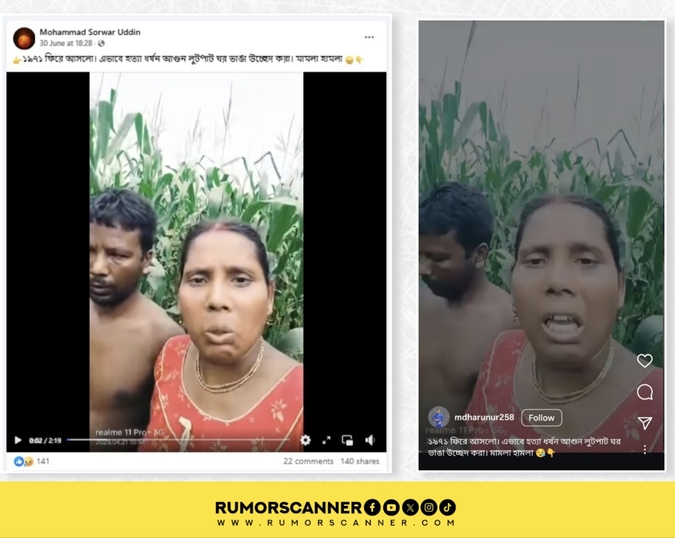

বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক অপতথ্য প্রচারের বিষয়টি গেল বেশ কয়েক মাস ধরে আলোচনায় থাকলেও সম্প্রতি তা কিছুটা হ্রাস পেতে দেখা যাচ্ছিল। তবে জুলাই মাসে তা আবার বৃদ্ধি পেতে দেখেছে রিউমর স্ক্যানার। এই সময়ে ১০টি সাম্প্রদায়িক অপতথ্য শনাক্ত করেছে রিউমর স্ক্যানার। এর মধ্যে সাতটি ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতীয় পরিচয়ধারী অ্যাকাউন্ট ও পেজ থেকে অপতথ্য প্রচারের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

রিউমর স্ক্যানার টিমের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, গেল মাসে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে জড়িয়ে তিনটি ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে। ভুলতথ্যগুলোর ধরণ বুঝতে এগুলোকে রিউমর স্ক্যানার দুইটি আলাদা ভাগে ভাগ করেছে৷ সরকারের পক্ষে যায় এমন ভুল তথ্যের প্রচারকে ইতিবাচক এবং বিপক্ষে যায় এমন ভুলতথ্যের প্রচারকে নেতিবাচক হিসেবে ধরে নিয়ে রিউমর স্ক্যানার দেখেছে, এসব ভুলতথ্যের ৭৫ শতাংশ ক্ষেত্রেই সরকারকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জুলাই মাসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে ১১টি ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে। সবগুলোতেই তাকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীকে জড়িয়ে একটি (নেতিবাচক), আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে জড়িয়ে দুইটি (সবগুলোই নেতিবাচক) এবং ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, সি আর আবরার, ফারুক-ই-আজম ও বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দারকে নিয়ে একটি করে (সবগুলোই নেতিবাচক) ভুল তথ্য শনাক্ত করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে সর্বত্র। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অপতথ্যের প্রচার বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলেও গত মাসে তা অনেকাংশে কমে আসে। শনাক্ত হয় ছয়টি অপতথ্য৷ অথচ এর আগের মাসেও শনাক্ত হয়েছিল ২৮টি অপতথ্য।

রিউমর স্ক্যানার গেল মাসের ফ্যাক্টচেকগুলো বিশ্লেষণে দেখেছে, এই সময়ে সক্রিয় রাজনীতিতে থাকা দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), তার অঙ্গসংগঠন এবং নেতাকর্মীদের জড়িয়ে সবচেয়ে বেশি অপতথ্য (৩৮টি) প্রচার করা হয়েছে। এর মধ্যে দল হিসেবে বিএনপিকে জড়িয়ে ২১টি অপতথ্য প্রচার করা হয়েছে, যার প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই দলটিকে নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির সুযোগ রেখেছে। এই সময়ে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে তিনটি (৬৬ শতাংশই নেতিবাচক) অপতথ্যের প্রচার করা হয়েছে। দলটির ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে জড়িয়ে এই সময়ে ছয়টি (৮৩ শতাংশই নেতিবাচক) অপতথ্য প্রচার করা হয়েছে।

বিএনপির পর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, তার অঙ্গসংগঠন এবং নেতাকর্মীদের জড়িয়ে সবচেয়ে বেশি (৩৫টি) অপতথ্যের প্রচার করা হয়েছে। এর মধ্যে দল হিসেবে জামায়াতকে জড়িয়ে ২৩টি অপতথ্য প্রচার করা হয়েছে, যার মধ্যে ৮৭ শতাংশ ক্ষেত্রেই দলটিকে নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির সুযোগ রেখেছে। দলটির ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে এই সময়ে ১০টি (সবগুলোই নেতিবাচক) অপতথ্য প্রচার করা হয়েছে।

এছাড়া, জুলাই মাসে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও দলটির নেতাকর্মীদের জড়িয়ে ৩৪টি অপতথ্য শনাক্ত করেছে রিউমর স্ক্যানার। এর মধ্যে দল হিসেবে এনসিপিকে জড়িয়ে ২১টি অপতথ্য প্রচার করা হয়েছে, যার সবগুলোই দলটিকে নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির সুযোগ রেখেছে। এই দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে জড়িয়ে গত মাসে তিনটি (সবগুলোই নেতিবাচক) অপতথ্যের প্রচার করা হয়েছে গত মাসে। এছাড়া দলটির নেতা হাসনাত আবদুল্লাহকে জড়িয়ে চারটি (সবগুলোই নেতিবাচক), সারজিস আলমকে জড়িয়ে তিনটি (সবগুলোই নেতিবাচক), তাসনিম জারাকে জড়িয়ে দুইটি (সবগুলোই নেতিবাচক), নুসরাত তাবাসসুমকে জড়িয়ে একটি (নেতিবাচক) অপতথ্যের প্রচার দেখা গেছে।

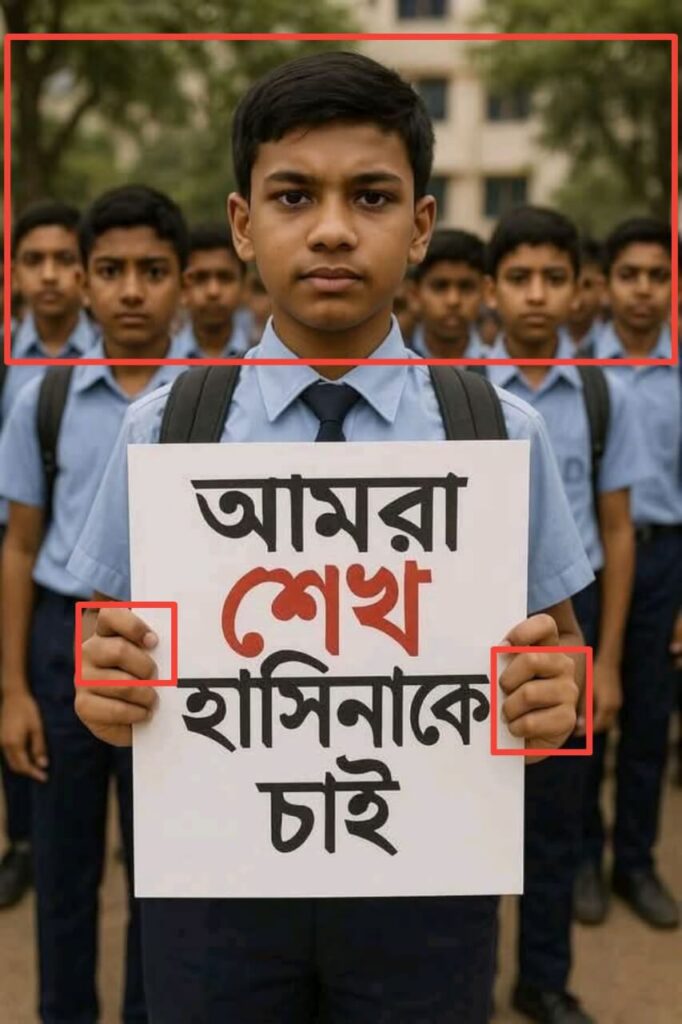

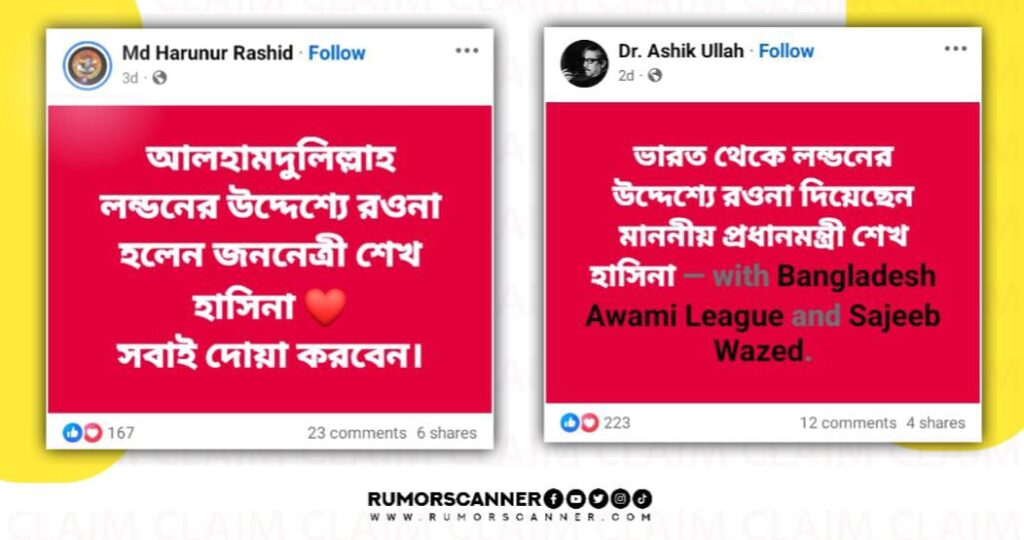

কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, তার অঙ্গ-ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠন এবং নেতাকর্মীদের নিয়ে জুলাইতে ৪৭টি অপতথ্যের প্রচার করা হয়েছে। এর মধ্যে দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে জড়িয়ে ১৫টি অপতথ্য প্রচার করা হয়েছে যার ৮৭ শতাংশই দলটির পক্ষে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির সুযোগ রেখেছে। দলটির সভাপতি শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে এই সময়ে ১৭টি অপতথ্য (৯৪ শতাংশই ইতিবাচক) প্রচারের প্রমাণ মিলেছে। এছাড়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া দলটির ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে জড়িয়ে জুলাইে ১০টি অপতথ্য (৬০ শতাংশই ইতিবাচক) শনাক্ত করা হয়েছে।

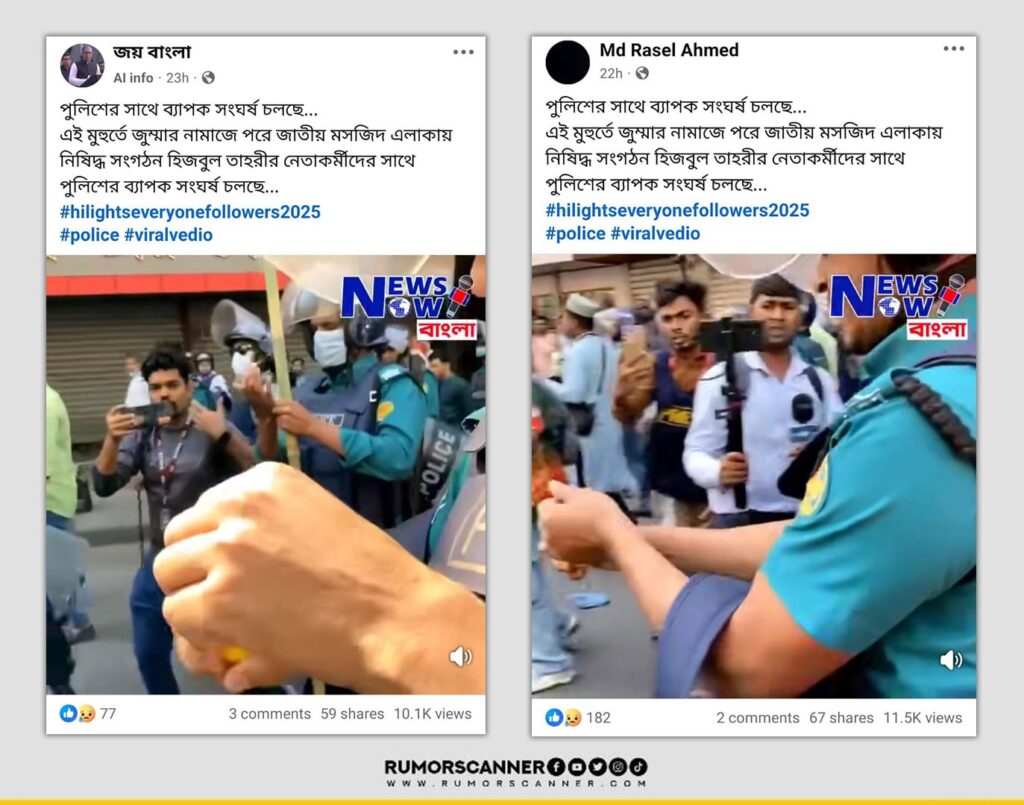

ভুল তথ্যের রোষানল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোও। গেল মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে জড়িয়ে পাঁচটিসহ এই বাহিনীকে জড়িয়ে ২৬টি ভুল তথ্যের প্রচার দেখেছে রিউমর স্ক্যানার। গত বছরের আগস্ট পরবর্তী সময়ে একক মাস হিসেবে এটিই সেনাবাহিনীকে জড়িয়ে সর্বোচ্চ শনাক্ত হওয়া ভুল তথ্যের সংখ্যা। এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশকে জড়িয়ে ১৩টি ভুল তথ্য, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে জড়িয়ে ১১টি, বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে জড়িয়ে একটি এবং র্যাবকে জড়িয়ে তিনটি ভুল তথ্য শনাক্ত করেছে রিউমর স্ক্যানার।

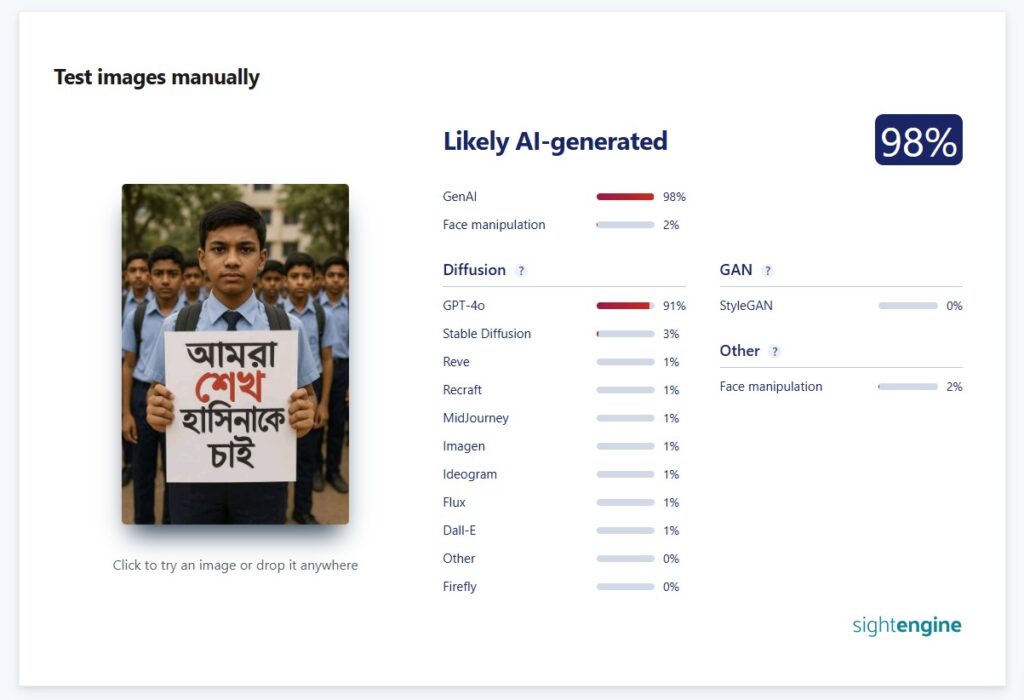

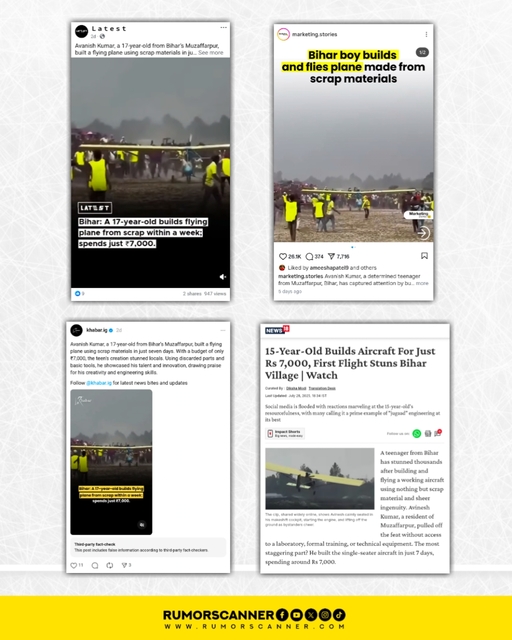

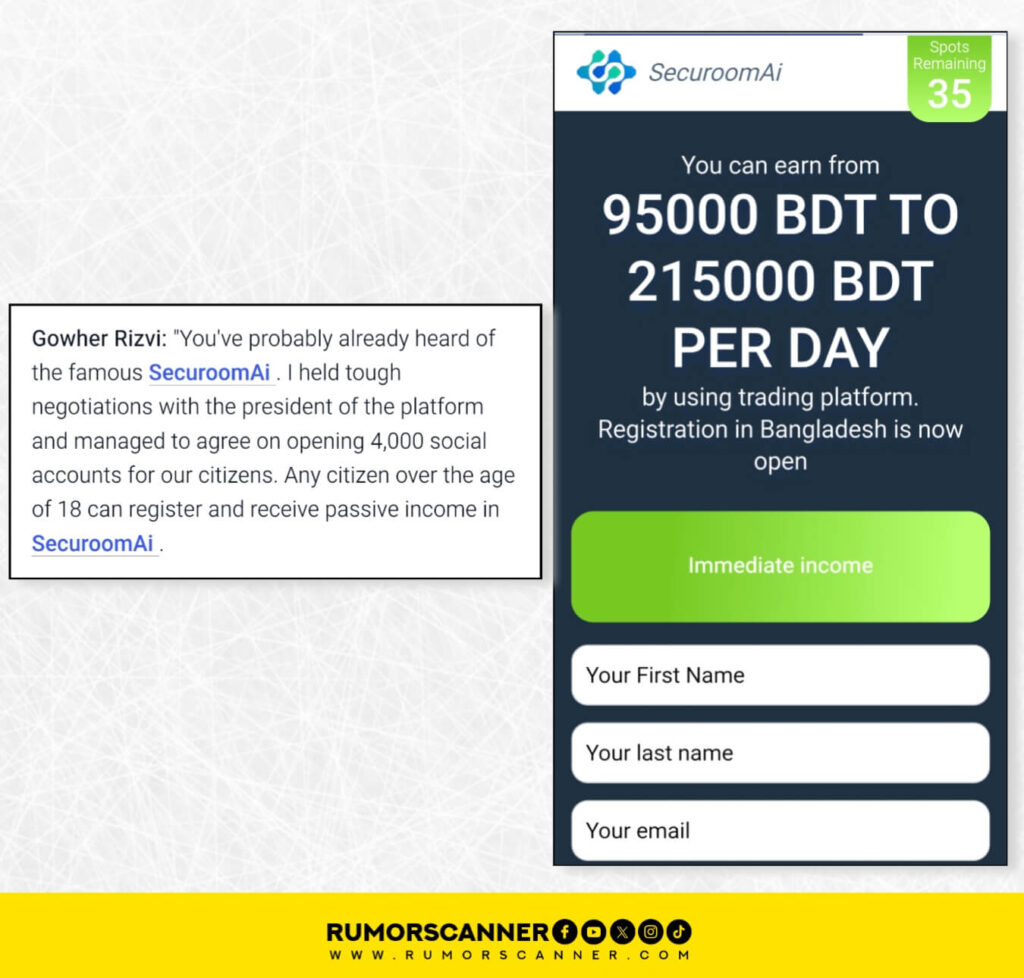

গেল মাসের ভুল তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে রিউমর স্ক্যানার দেখেছে, এই সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি ভুয়া কনটেন্ট শনাক্ত হয়েছে ৬৮টি। চলতি বছর একক মাস হিসেবে যা সর্বোচ্চ। একই সময়ে ডিপফেক ভিডিও শনাক্ত করা হয়েছে দুইটি।

জুলাই মাসে পাঁচটি বড় ঘটনা বা ইস্যু দেখেছে বাংলাদেশ। গত ০৯ জুলাই রাজধানীর মিটফোর্ডে ভাঙারি ব্যবসায়ী সোহাগ হত্যা, ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জে এনসিপির পদযাত্রা, ১৯ জুলাই ঢাকায় জামায়াতের সমাবেশ, ২০ জুলাই আওয়ামী লীগের চারটি সংগঠনের ডাকা হরতাল এবং ২১ জুলাই ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোনে বিমান বাহিনীর বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় ভুয়া তথ্যের ব্যাপক প্রবাহ লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্যে উত্তরায় বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় সর্বাধিক (৩৯টি) ভুয়া তথ্যের প্রচার দেখা গেছে। এছাড়া, গোপালগঞ্জে এনসিপির পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে ৩৮টি, সোহাগ হত্যাকে কেন্দ্র করে ১৯টি, আ’লীগের হরতালকে কেন্দ্র করে ১২টি এবং জামায়াতের সমাবেশকে কেন্দ্র করে চারটি ভুয়া তথ্য শনাক্ত হয়েছে।

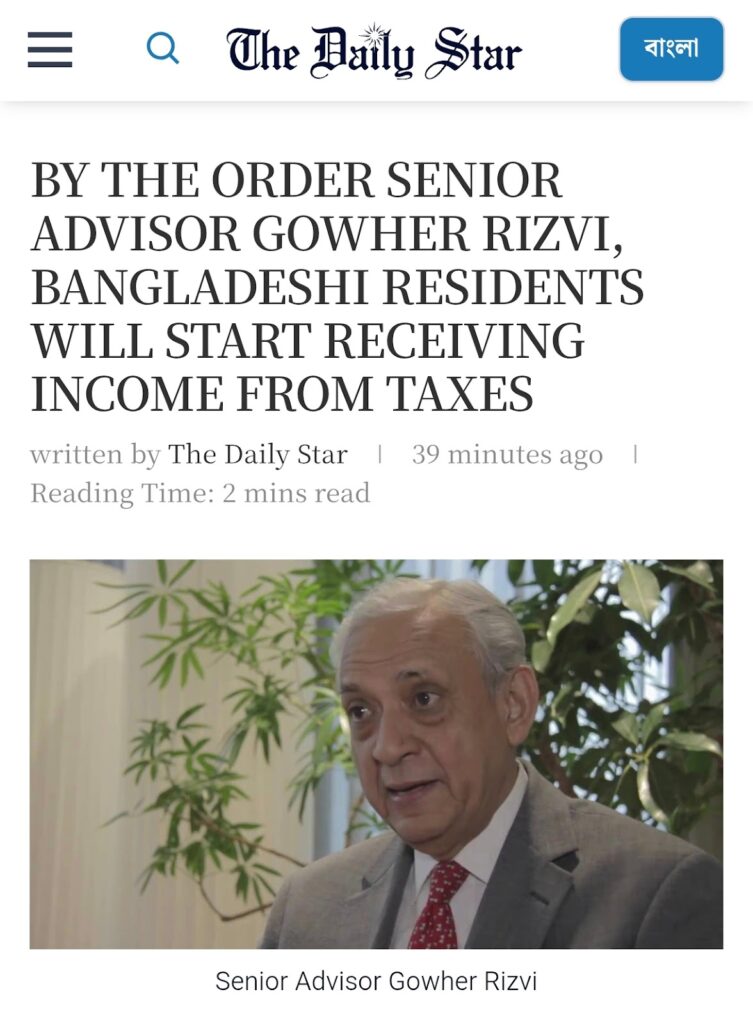

গণমাধ্যমের নাম, লোগো, শিরোনাম এবং নকল ও ভুয়া ফটোকার্ড ব্যবহার করে ভুল তথ্য প্রচারের পরিমাণ হ্রাস পেতে দেখা যাচ্ছে৷ গত মাসে এই পদ্ধতির ব্যবহার করে ২০টি ঘটনায় দেশি ও বিদেশি ১৫টি সংবাদমাধ্যমকে জড়িয়ে ২১টি ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে।

বার্তা প্রেরক

তানভীর মাহতাব আবীর

জ্যেষ্ঠ ফ্যাক্টচেকার,

রিউমর স্ক্যানার বাংলাদেশ।

[email protected]