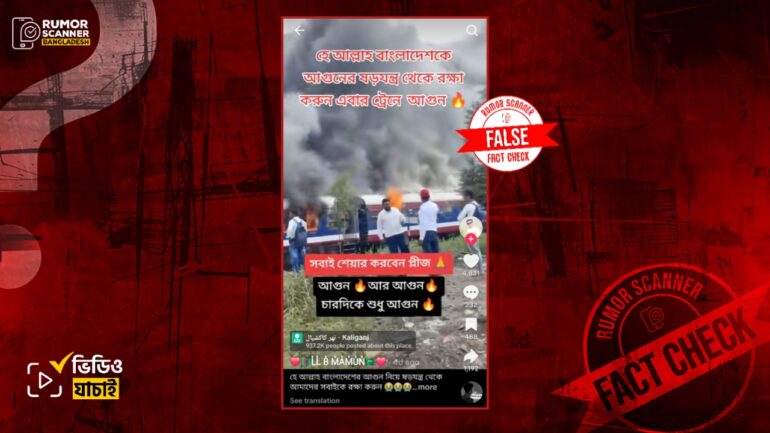

সম্প্রতি, “না এটা আফ্রিকার কোন দৃশ্য নয়,এটা নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ,যেখানে সন্ত্রাসীরা মন চাইলেই অপরাধ করে পার পেয়ে যাচ্ছে, এটাই লাল বদরদের স্বাধীন বাংলাদেশ” শিরোনামে বাংলাদেশের ঘটনা দাবিতে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

উক্ত দাবিতে ফেসবুকে প্রচারিত ভিডিও দেখুন: এখানে, এখানে, এখানে, এখানে এবং এখানে।

একই দাবিতে ইন্সটাগ্রামে প্রচারিত ভিডিও দেখুন: এখানে।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রচারিত ভিডিওটি বাংলাদেশের কোনো ঘটনার নয়। প্রকৃতপক্ষে, ইকুয়েডরের উত্তর গুয়ায়াকুইল শহরের সিডেলা এল কন্ডর এলাকায় এক নিরাপত্তা প্রহরীকে গুলি করে হত্যার ভিডিওকে বাংলাদেশের ঘটনা দাবিতে প্রচার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে, আলোচিত দাবিতে প্রচারিত ভিডিওর একাধিক কী-ফ্রেম রিভার্স সার্চের মাধ্যমে ‘Zaracay Televisión’ নামক ফেসবুক পেজে ২০২৪ সালের ২৮ জুলাইয়ে প্রচারিত একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়। ফেসবুক পোস্টে সংযুক্ত ২০ সেকেন্ডের ভিডিওটির সাথে আলোচিত দাবিতে প্রচারিত ভিডিওর দৃশ্যের মিল রয়েছে।

উক্ত ভিডিওটির ক্যাপশন থেকে জানা যায়, ইকুয়েডরের শহর উত্তর গুয়ায়াকুইলের সিডেলা এল কন্ডরে এক নিরাপত্তা প্রহরীকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি একটি প্রতিষ্ঠানে ভ্যাকসিন প্রদানকারীদের অর্থ গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছিলেন।

পাশাপাশি, ইকুয়েডরের কুইটো-ভিত্তিক গণমাধ্যম ‘Minuto & Medio’ এর এক্স অ্যাকাউন্টে ২০২৪ সালের ২৭ জুলাই স্প্যানিশ ভাষায় প্রচারিত একই ভিডিওটি খুঁজে পাওয়া যায়। এই ভিডিওটির ক্যাপশনেও এটিকে ইকুয়েডরের শহর উত্তর গুয়ায়াকুইলে ঘটা ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ, এটি বাংলাদেশের কোনো স্থানে সংঘটিত ঘটনা নয় বলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সুতরাং, ইকুয়েডরের এক নিরাপত্তা প্রহরীকে গুলি করে হত্যার ভিডিওকে বাংলাদেশের ঘটনা দাবিতে প্রচার করা হয়েছে; যা মিথ্যা।

তথ্যসূত্র

- Zaracay Televisión: Facebook Video

- Minuto & Medio: X Video