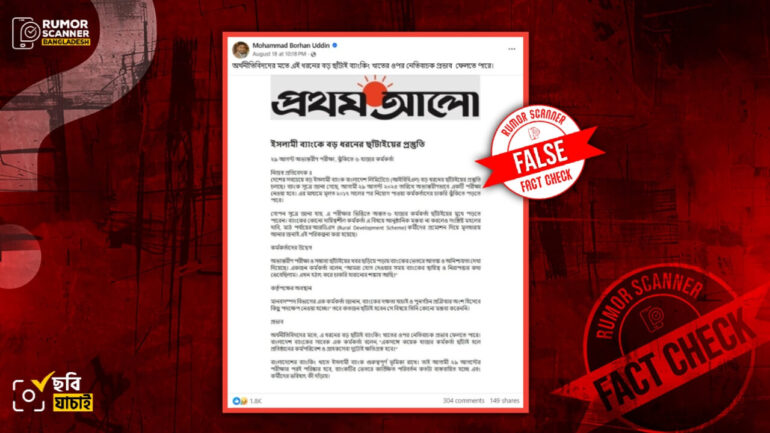

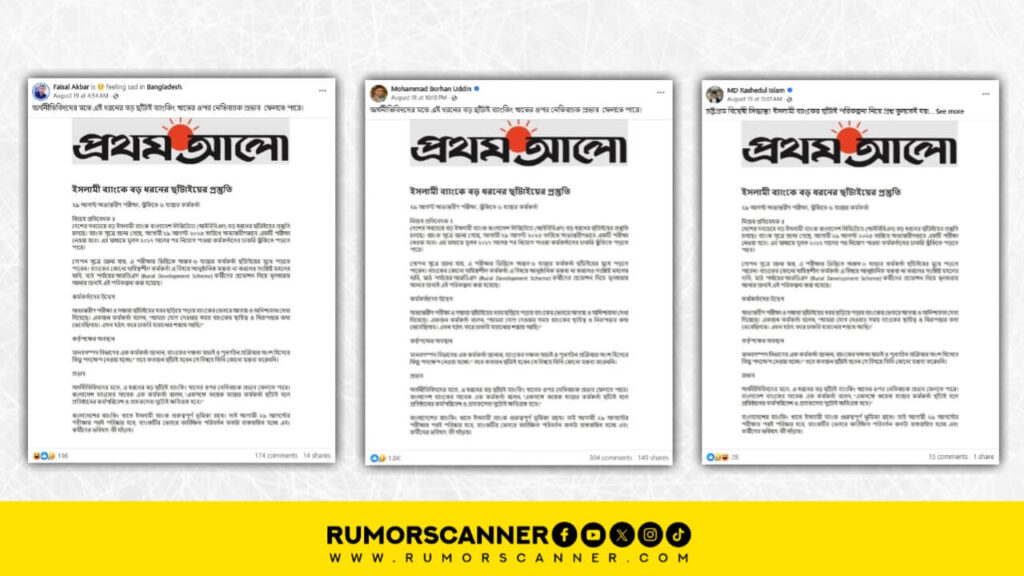

সম্প্রতি, বেসরকারি আল-আরাফাহ, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামীসহ কিছু ব্যাংকের কয়েকশো কর্মী চাকরিচ্যুত হন। ২০২১ সাল থেকে ব্যাংকের নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে বেশ কিছু অনিয়ম রয়েছে অভিযোগ করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয়, যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে তাদের রেগুলাইজ করার জন্যে পরীক্ষা নেওয়া হয়। কিন্তু তাতে যারা অনুত্তীর্ণ হয় শুধু তাদেরই অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে সম্প্রতি, মূলধারার গণমাধ্যম দৈনিক প্রথম আলো ‘ইসলামী ব্যাংকে বড় ধরনের ছাঁটাইয়ের প্রস্তুতি’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দাবিতে এমন একটি প্রতিবেদনের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রচার করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে (আইবিবিএল) বড় ধরনের ছাঁটাইয়ের প্রস্তুতি চলছে। আগামী ২৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অভ্যন্তরীণভাবে একটি পরীক্ষা নেওয়া হবে। এর মাধ্যমে মূলত ২০১৭ সালের পর নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তাদের চাকরি ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এছাড়াও প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, এ পরীক্ষার ভিত্তিতে অন্তত ৬ হাজার কর্মকর্তা ছাঁটাইয়ের মুখে পড়তে পারেন।

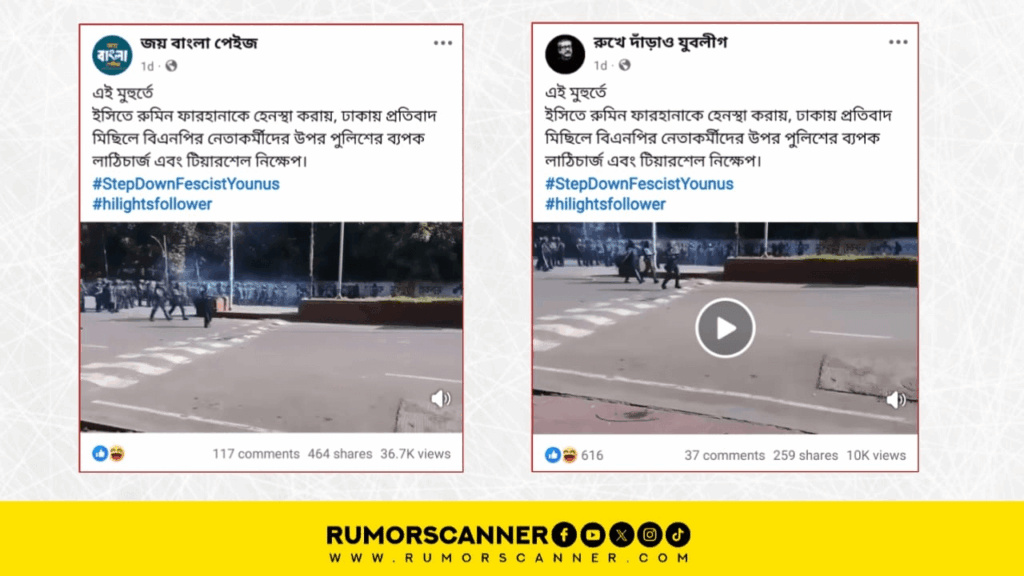

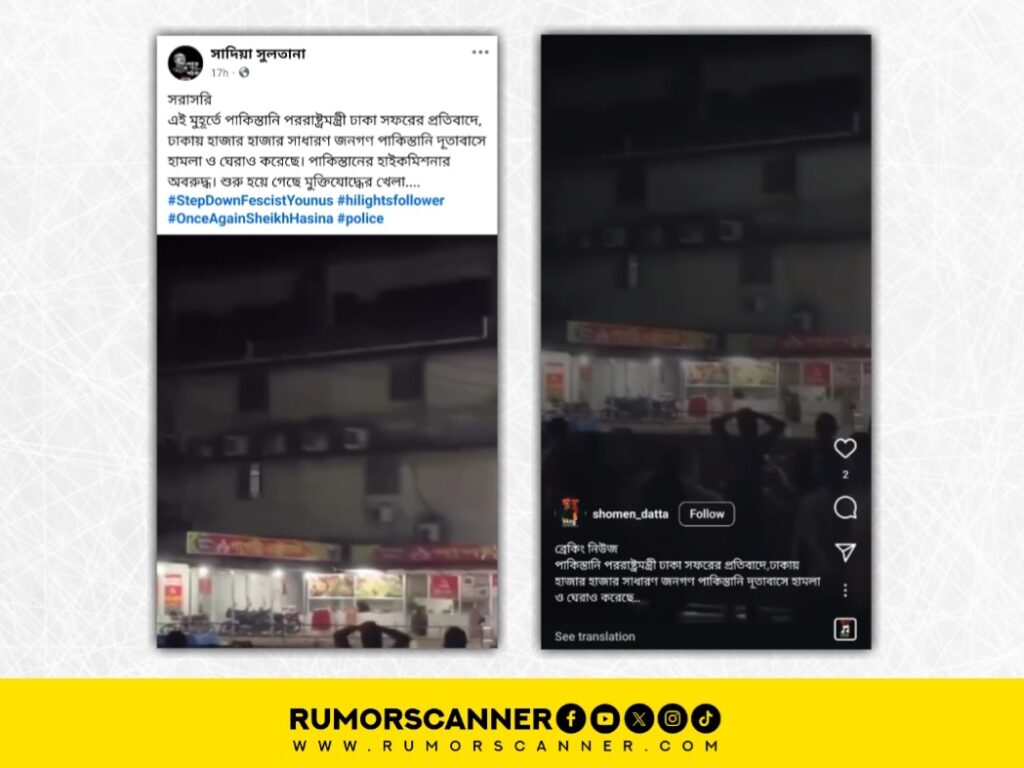

ফেসবুকে প্রচারিত এমন পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ) এবং এখানে (আর্কাইভ)।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, মূলধারার গণমাধ্যম প্রথম আলো এমন কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম আলোর লোগো ব্যবহার করে তৈরি করা ভুয়া এই প্রতিবেদনের স্ক্রিনশটটি ফেসবুক প্রচার করা হয়েছে। তবে কর্মী ছাঁটাইয়ের উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকের আগামী ২৯ তারিখে পরীক্ষা নেওয়ার একটি তথ্য গণমাধ্যমে পাওয়া যায়।

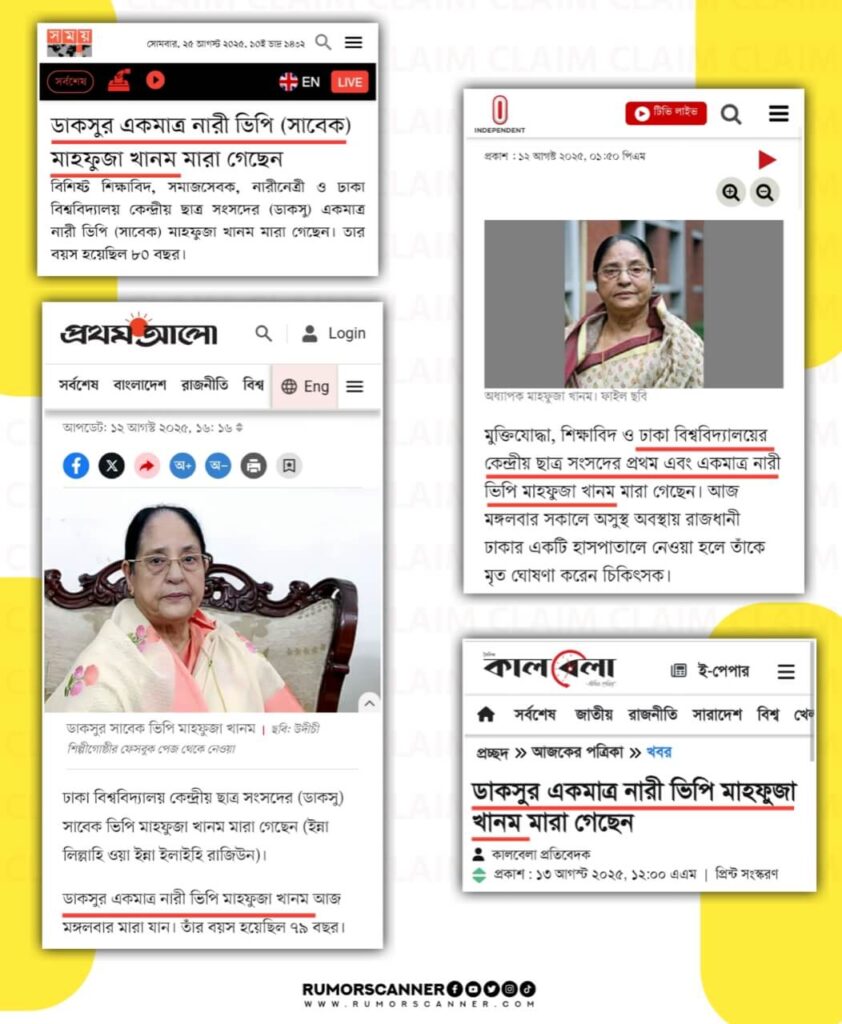

অনুসন্ধানের শুরুতে আলোচিত প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে রিউমর স্ক্যানার। পর্যালোচনায় দেখা যায়, এতে প্রতিবেদনটি প্রকাশের তারিখ উল্লেখ নেই। প্রথম আলোর ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ বা ইউটিউব চ্যানেল পর্যবেক্ষণ করে এমন কোনো প্রতিবেদনের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এছাড়া, প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সাথে আলোচিত প্রতিবেদনের বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম আলোর প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ফন্টের সাথে আলোচিত প্রতিবেদনের ফন্টের ভিন্নতা রয়েছে। পাশাপাশি উভয় প্রতিবেদন প্রকাশের প্যার্টানও ভিন্ন।

পরবর্তীতে ইসলামী ব্যাংকের পরীক্ষার বিষয়ে অনুসন্ধানে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে খবরের কাগজের ফেসবুক পেজে গত ২০ আগস্ট প্রচারিত একটি ভিডিও প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনটি থেকে জানা যায়, সম্প্রতি ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কথোপকথনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। যেখানে তাদেরকে কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়ে কথা বলতে শোনা যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ভিডিওটি থেকে জানা যায়, গত ১৪ আগস্ট ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে একটি চিঠি জারি করা হয়েছে। যাতে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ‘কনডাকশন অফ স্পেশাল কম্পিটেন্সি অ্যাসেসমেন্ট ফর এমপ্লয়িজ অফ দ্য ব্যাংক’ শীর্ষক একটি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানানো হয়। উক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যাংকটি বলেও প্রতিবেদনটিতে বলা হয়। এছাড়াও প্রতিবেদনটি বলা হয়, আগামী ২৯ আগস্ট পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

অর্থাৎ, ইসলামী ব্যাংকের কর্মী ছাঁটাই দাবিতে প্রথম আলো এমন কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।

সুতরাং, ‘ইসলামী ব্যাংকে বড় ধরনের ছাঁটাইয়ের প্রস্তুতি’ শিরোনামে প্রথম আলোর নামে প্রচারিত প্রতিবেদনটি ভুয়া ও বানোয়াট।

তথ্যসূত্র

- Khaborer Kagoj-খবরের কাগজ Facebook Page: ইসলামী ব্যাংকে কর্মী ছাঁটাইয়ের গোপন পরিকল্পনার ভিডিও ফাঁস

- Rumor Scanner’s Analysis