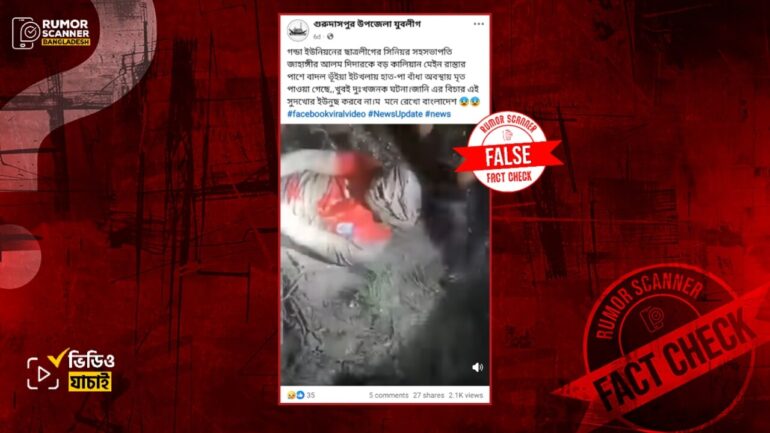

অতি সম্প্রতি, “এইমাত্র চট্টগ্রামে চলন্ত বাসে ছু/রি দিয়ে কু/পি/য়ে একজনকে হত্যা করল দু/র্বৃ/ত্ত স/ন্ত্রা/সী/রা… দেশে কোন নিরাপত্তা নেই/অভিভাবকহীন রাষ্ট্র…. দেখে যাও বিশ্ব আমরা কত অগ্রগতি করছি।” শীর্ষক ক্যাপশন এবং ক্যাপশনে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরকে ট্যাগে রেখে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

উক্ত দাবির ফেসবুক ভিডিও দেখুন এখানে, এখানে।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, চট্টগ্রামে চলন্ত বাসে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে একজনকে হত্যার দাবিটি সঠিক নয় বরং ২৮ অক্টোবর চট্টগ্রামে চলন্ত বাসে ছিনতাইয়ের ঘটনার ভিডিওকে উক্ত দাবিতে প্রচার করা হয়েছে। এই ঘটনায় কেউ মারা যায়নি।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে মূল ধারার গণমাধ্যম এখন টিভির ফেসবুক পেজে ২৮ অক্টোবর প্রকাশিত একটি ভিডিওর সাথে আলোচিত ভিডিওটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ভিডিওটির ক্যাপশন থেকে জানা যায়, চট্টগ্রামে চলন্ত বাসে ছিনতাইয়ের সময়ের দৃশ্য এটি। এই ঘটনায় একজন গ্রেপ্তার হয়েছে।

জাতীয় দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, চলন্ত বাসে মুঠোফোন ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়েন যাত্রী বেশে ওঠা এক ছিনতাইকারী। এরপর নেমে যেতে চেষ্টা করেন তিনি, ছুরিকাঘাত করেন চালকের সহকারীকে। তবে তাকেসহ চালক বাস চালিয়ে নিয়ে যান নিকটবর্তী থানায়। সেখানে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

চট্টগ্রাম নগরের কাস্টমস মোড় এলাকায় গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। গ্রেপ্তার ছিনতাইকারীর নাম আকবর হোসেন (২৪)। এ ঘটনায় আকবরের তিন সহযোগী বাসের জানালা দিয়ে পালিয়ে যান।

প্রথম আলোর প্রতিবেদনসহ অন্যান্য গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এই ঘটনায় কারো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

সুতরাং, চট্টগ্রামে চলন্ত বাসে ছিনতাইয়ের ঘটনার ভিডিওকে সন্ত্রাসী হামলায় একজন নিহত দাবিতে প্রচার করা হয়েছে; যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তথ্যসূত্র

- Ekhon Tv: Facebook Video