২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানে সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-এর মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে। প্রায় দেড় বছরের অবরোধের পর গত অক্টোবরের শেষ দিকে আরএসএফ উত্তর দারফুরের রাজধানী এল ফাশেরে সেনাবাহিনীর শেষ উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি দখলের দাবি করে। এরপর থেকে সেখানে ব্যাপক সহিংসতা, লুটপাট, যৌন সহিংসতা, নির্বিচার হত্যা ও বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘসহ একাধিক মানবাধিকার সংস্থা। উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ করে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা জানিয়েছেন, এল ফাশের ও আশপাশের এলাকায় ‘গণহত্যা’ চলছে।

সুদানের এই ভয়াবহ মানবিক সংকটের নানা ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তবে এই তথ্যপ্রবাহের মধ্যেই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একাধিক ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্যও প্রচারিত হচ্ছে। রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত এমন ৮টি ছবি ও ১টি ভিডিও কেন্দ্রীক ভুল তথ্য পাওয়া গেছে।

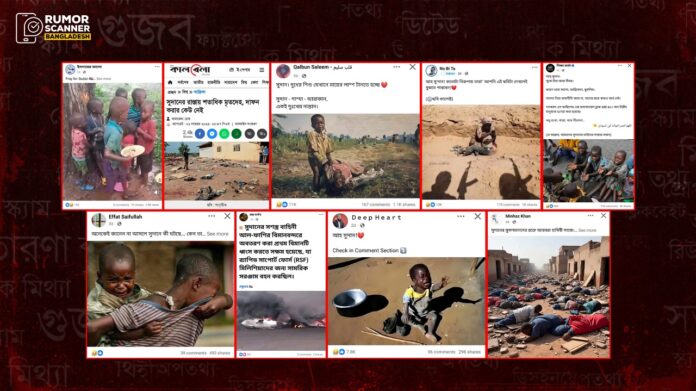

দাবি ১

হাত বাড়িয়ে মাটিতে বসে থাকা কয়েকজন শিশুর একটি ছবি সুদানের চলমান মানবিক সংকটের দৃশ্য দাবিতে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবিটি ছড়িয়েছে ফেসবুক এবং এক্সে।

রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে ছবি মজুদকারী সংস্থা গেটি ইমেজেসে একই ছবি পাওয়া যায়। বর্ণনা অনুযায়ী, ছবিটি ২০০৮ সালে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে তোলা হয়েছে। এতে দেশটিতে ঘটা সংঘাতের কারণে বাস্তুচ্যুত শিশুরা ক্যান্ডি বিতরণের জন্য অপেক্ষা করার দৃশ্য দেখা যায়।

অর্থাৎ, এটি সুদানের নয়, কঙ্গোর ছবি।

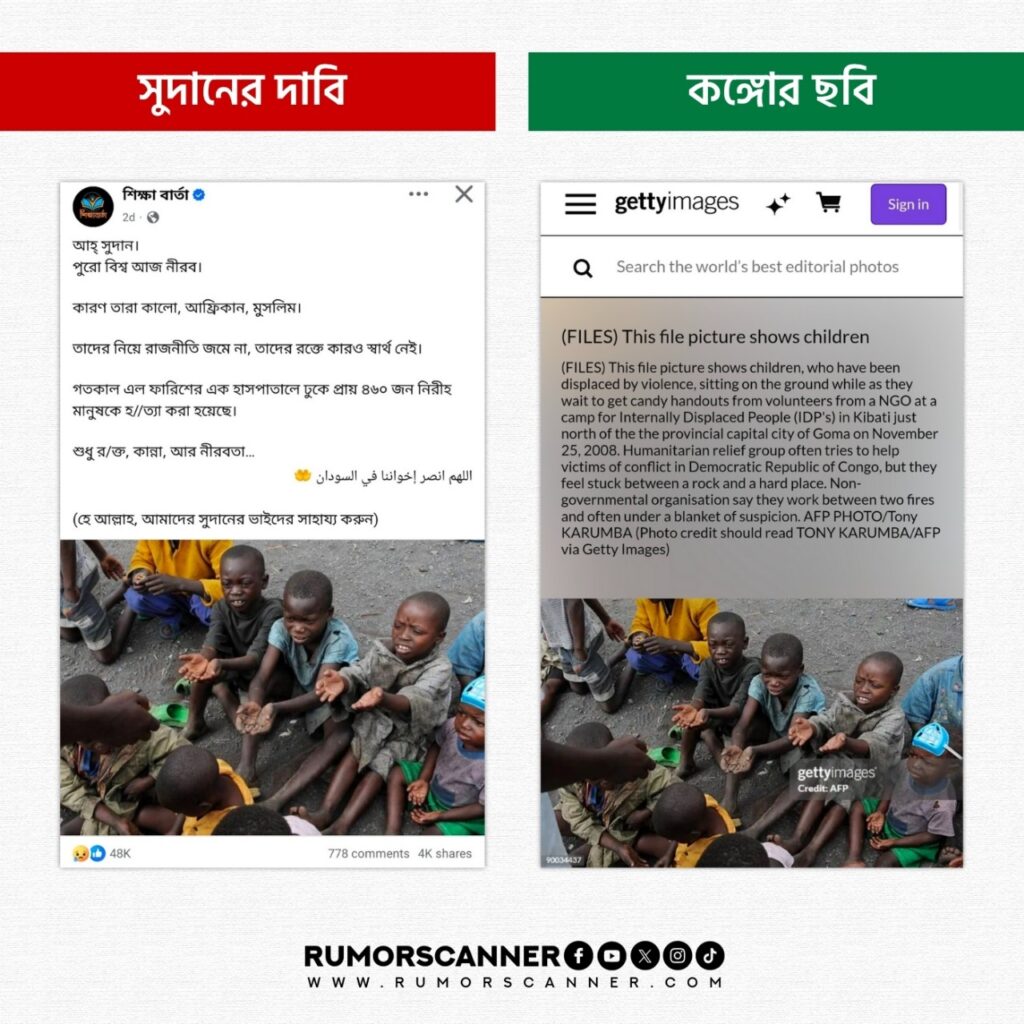

দাবি ২

খালি বাটির সামনে কান্নারত এক শিশুর ছবি সুদানের মানবিক সংকটের দৃশ্য দাবিতে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবিটি ছড়িয়েছে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং এক্সে।

রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে এই ছবিও গেটি ইমেজেসের ওয়েবসাইট পাওয়া যায়। জানা যায়, ছবিটি ২০০২ সালের। এটি মালাউইয়ের খাদ্য সংকটে প্যাট্রিসিয়া ফ্র্যাঙ্ক নামের ক্ষুধার্ত এক শিশুর কান্নার দৃশ্য।

অর্থাৎ, এটিও সুদানের নয়, মালাউইয়ের ছবি।

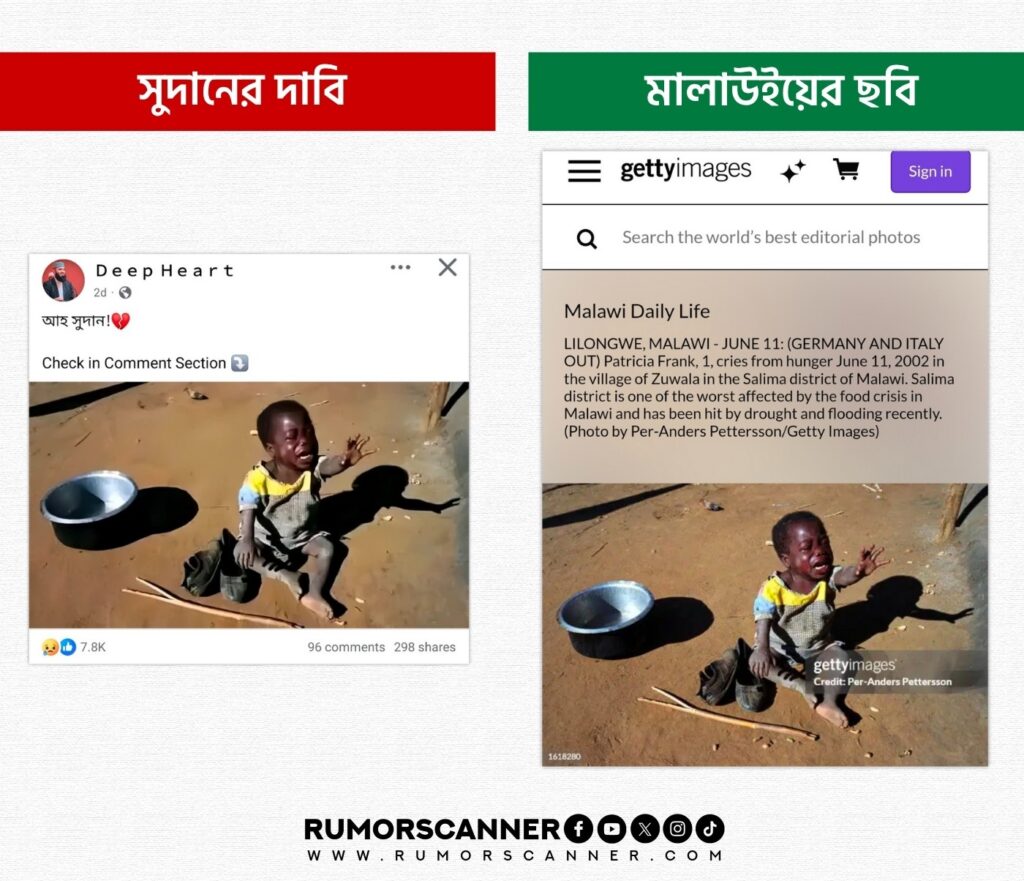

দাবি ৩

সুদানের সেনাবাহিনী আল-ফাশির বিমানবন্দরে আরএসএফ-এর সামরিক সরঞ্জামবাহী বিমান ধ্বংস করেছে দাবিতে একটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়েছে। ছবিটি ছড়িয়েছে ফেসবুক এবং ইন্সটাগ্রামে।

এ বিষয়ে রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সংবাদপত্র দ্য ন্যাশনাল-এ চলতি বছরের ৭ মে প্রকাশিত প্রতিবেদনে একই ছবি পাওয়া যায়। বর্ণনায় বলা হয়, এটি ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানের হামলায় সানা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জ্বলন্ত বিমানের দৃশ্য। আল-জাজিরায় তার একদিন আগে একই ঘটনার ভিডিও প্রকাশিত হয়। রয়টার্স জানায়, মে মাসে ইয়েমেনের রাজধানী সানার প্রধান বিমানবন্দরে ইসরায়েল একাধিক হামলা চালায়।

অর্থাৎ, এটি সুদানের নয়, ইয়েমেনের ছবি।

দাবি ৪

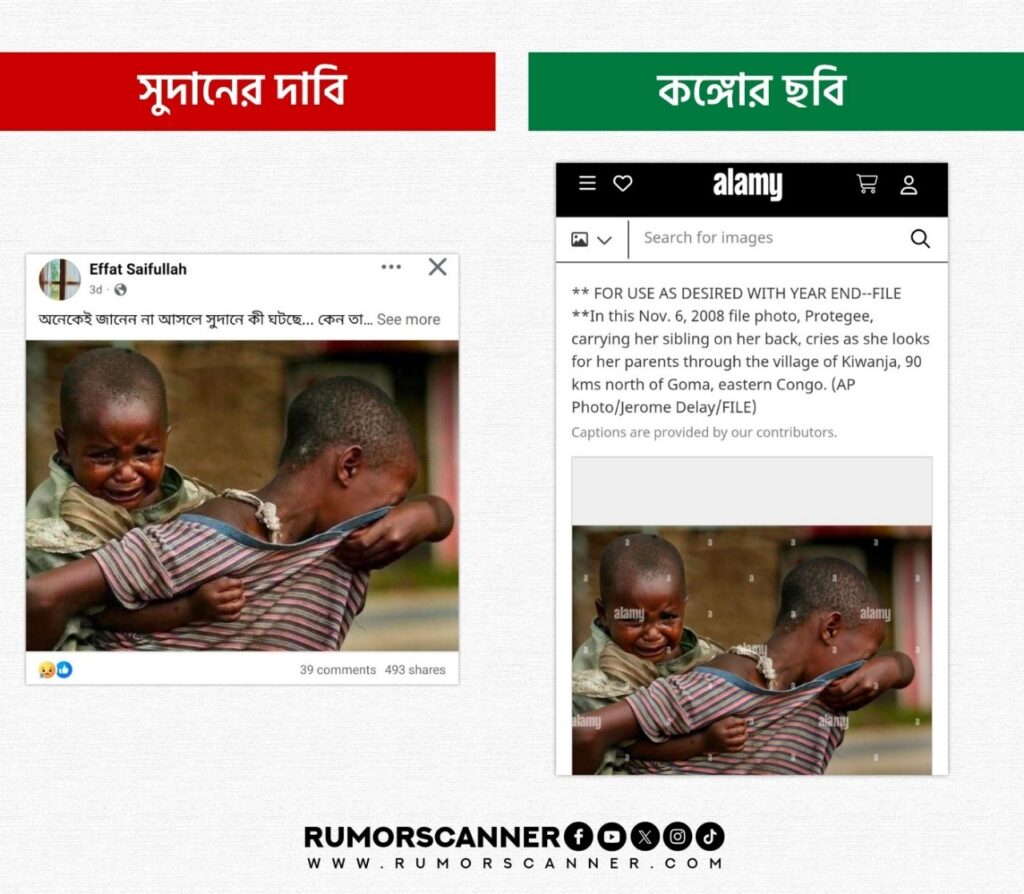

এক শিশুকে পিঠে নিয়ে অন্য শিশুর কান্নার একটি ছবি সুদানের মানবিক সংকটের দৃশ্য দাবিতে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়েছে। ছবিটি ছড়িয়েছে ফেসবুকে।

রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে স্টক ফটোগ্রাফি এজেন্সি অ্যালামির ওয়েবসাইটে একই ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। জানা যায়, ছবিটি ২০০৮ সালের। এতে পূর্ব কঙ্গোর গোমা শহর থেকে ৯০ কিলোমিটার উত্তরের কিওয়ানজা গ্রামে নিজের ছোট ভাইবোনকে পিঠে বহন করে বাবা-মায়ের খোঁজে কান্নারত প্রোটেজি নামের এক শিশুকে দেখা যাচ্ছে।

অর্থাৎ, এটি সুদানের নয়, কঙ্গোর ছবি।

দাবি ৫

সুদানে এক মা তার সন্তানকে আরএসএফ-এর হাত থেকে রক্ষা করছেন দাবিতে একটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবিটি ছড়িয়েছে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে।

রিউমর স্ক্যানারের পর্যবেক্ষণে ছবিতে ‘khoubaib.bz’ নামের একটি জলছাপ দেখা যায়। এই সূত্র ধরে ইনস্টাগ্রামে Khoubaib Ben Ziou (@khoubaib.bz) প্রোফাইলে ২৮ অক্টোবর প্রকাশিত একটি ভিডিও পাওয়া যায়, যার সঙ্গে ছবিটির মিল রয়েছে। অর্থাৎ, ছবিটি ওই ভিডিওরই একটি স্থিরচিত্র। ভিডিওটির ক্যাপশনে আরবিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি এআই দিয়ে তৈরি। প্রোফাইলের বায়োতেও তিনি নিজেকে ‘ক্রিয়েটিভ এআই স্পেশালিস্ট’ বলে পরিচয় দিয়েছেন।

অর্থাৎ, এটি কোনো বাস্তব ঘটনার নয়; এআই দিয়ে তৈরি একটি কাল্পনিক দৃশ্য।

দাবি ৬

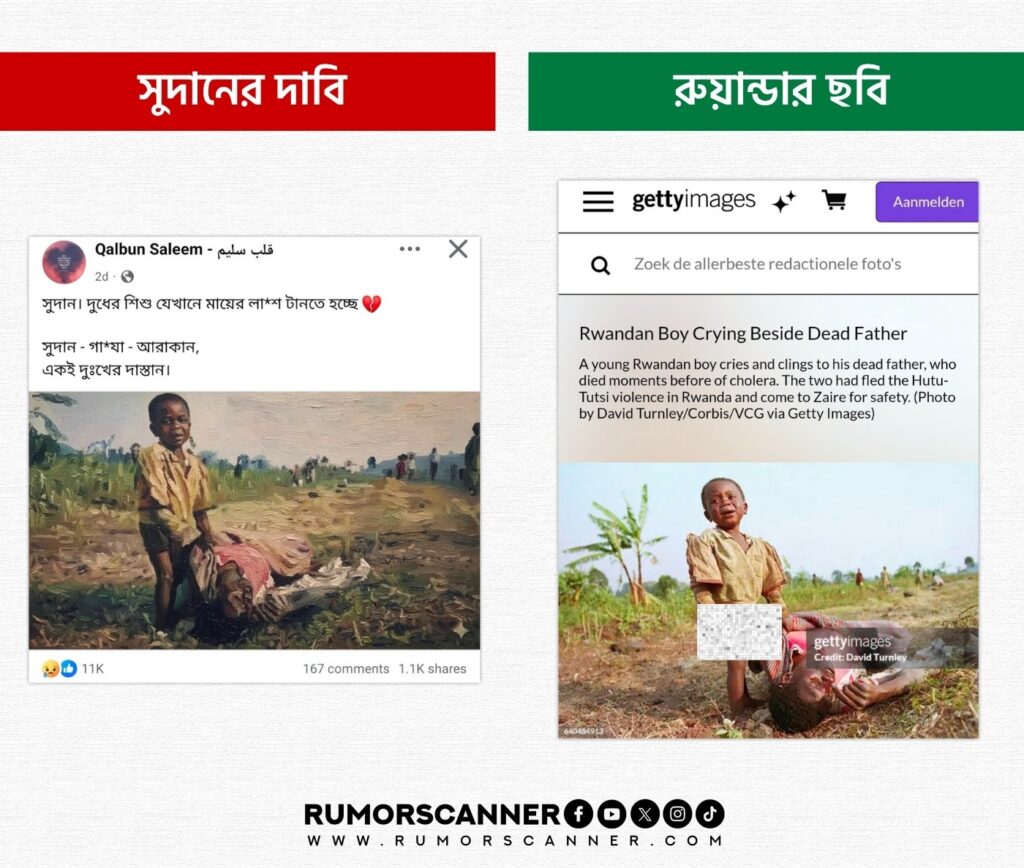

সুদানে একটি শিশু তার মায়ের লাশ টানছে দাবিতে একটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবিটি ছড়িয়েছে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে।

রিউমর স্ক্যানারের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ছবিটি তৈলচিত্রের মতো এবং ডান কোণে গুগল জেমিনির এআই জলছাপ রয়েছে। অনুসন্ধানে গেটি ইমেজেসে ছবিটির মূল সংস্করণ পাওয়া যায়। বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, ১৯৯৪ সালের এই দৃশ্যে রুয়ান্ডায় কলেরায় মারা যাওয়া বাবার পাশে এক শিশুকে কাঁদতে দেখা যায়। অর্থাৎ, মূল ছবিটিকে এআই দিয়ে তৈলচিত্রের মতো করে সম্পাদনা করে সাম্প্রতিক ঘটনার দাবিতে প্রচার করা হয়েছে।

অর্থাৎ, এটি সুদানের নয়, রুয়ান্ডার ছবির এআই সংস্করণ।

দাবি ৭

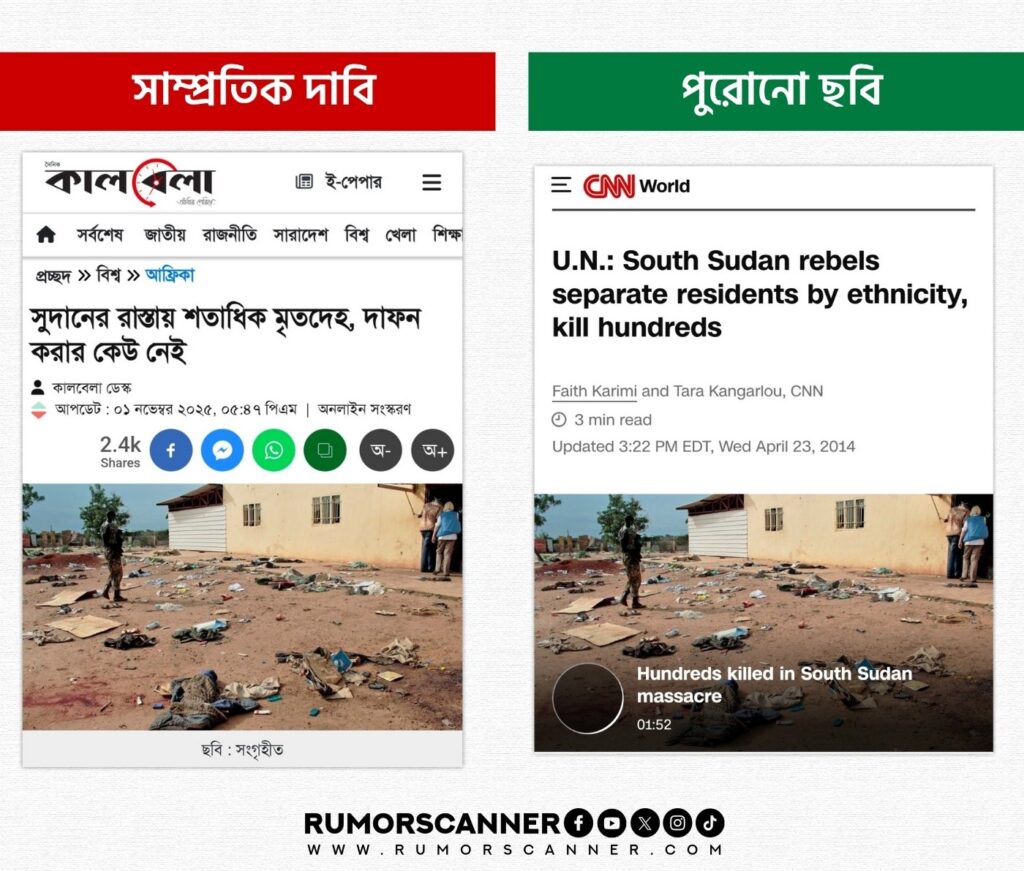

সুদানের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জামাকাপড়, ব্যাগ, জুতো, প্লাস্টিকের বোতল ও কাগজপত্রের একটি ছবি ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ, গণমাধ্যমগুলো ছবিটিকে সাম্প্রতিক ঘটনার দৃশ্য হিসেবে প্রচার করেছে। ছবিটি সংযুক্ত করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে: কালবেলা, জনকণ্ঠ, খবরের কাগজ, মানবকণ্ঠ। ছবিটি ছড়িয়েছে ফেসবুকেও।

এই বিষয়ে রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে, আল-জাজিরার ওয়েবসাইটে ২০১৫ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে একই ছবির সংযুক্তি দেখা যায়। বর্ণনা অনুযায়ী, এটি দক্ষিণ সুদানের পূর্বাঞ্চলের বেনটিউ শহরের একটি মসজিদের দৃশ্য। এছাড়া ২০১৪ সালে প্রকাশিত সিএনএনের একটি প্রতিবেদনে ছবিটি নিয়ে একই তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ, এটি সুদানের সাম্প্রতিক কোনো ঘটনার নয়, বরং পুরোনো ঘটনার ছবি।

দাবি ৮

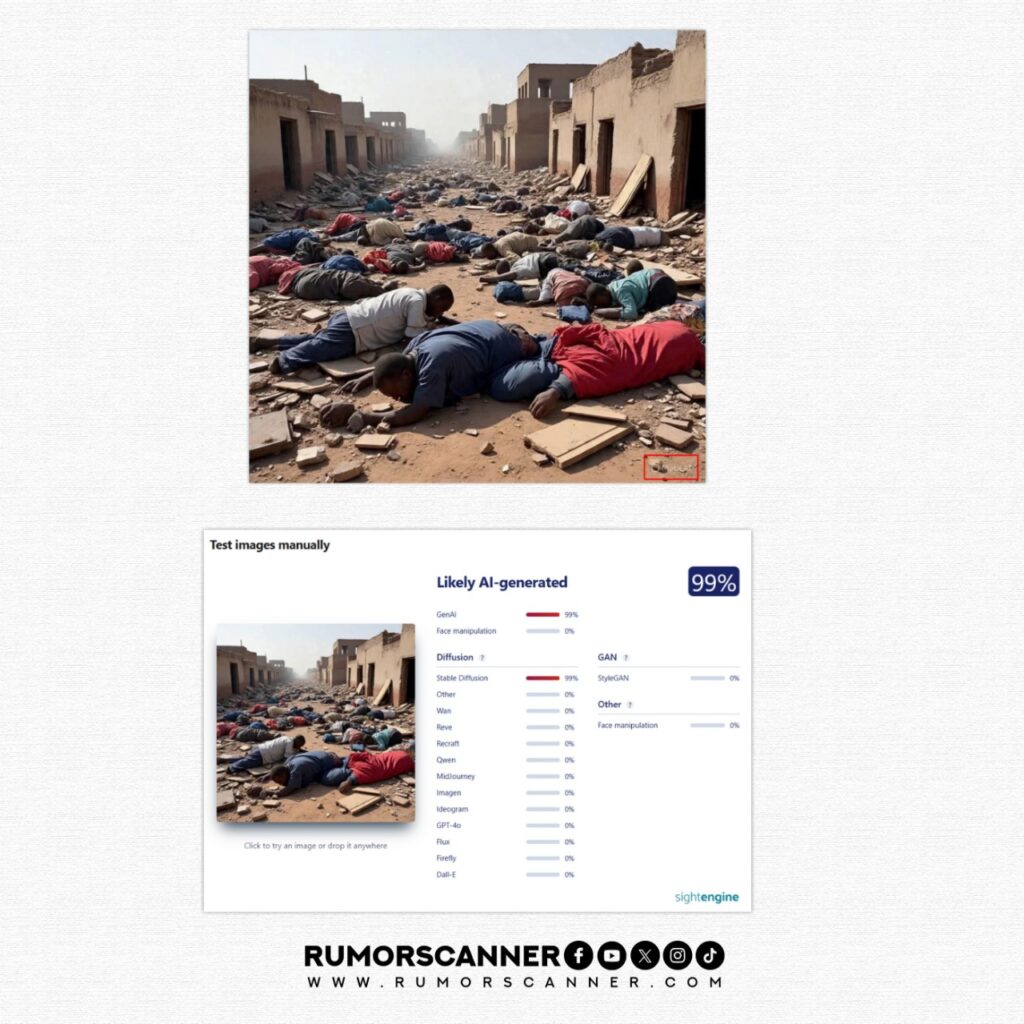

ধ্বংসস্তূপে ভরা একটি সড়কের মাঝখানে অসংখ্য লাশ পড়ে থাকা একটি ছবি সুদানের সাম্প্রতিক দৃশ্য দাবিতে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়েছে। ছবিটি ছড়িয়েছে ফেসবুকে।

রিউমর স্ক্যানারের পর্যবেক্ষণে ছবিটির নিচের ডান কোণে ‘Meta AI’ লেখা জলছাপ দেখা যায়। মেটা এআই হলো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মেটার তৈরি জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্ল্যাটফর্ম, যা ২০২৩ সালে চালু হয়। এই এআই দিয়ে তৈরি ছবিতে সাধারণত এমন জলছাপ দেখা যায়, যা কনটেন্টটি মেটা এআই দিয়ে তৈরি হয়েছে তা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে ছবিটি এআই কনটেন্ট শনাক্তকারী প্ল্যাটফর্ম সাইটইঞ্জিনে পরীক্ষা করে দেখা যায়, এটি এআই দিয়ে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯ শতাংশ।

অর্থাৎ, ছবিটি বাস্তব নয়; এআই দিয়ে তৈরি।

দাবি ৯

বৃষ্টিতে ভিজে কয়েক শিশুর খাবার খাওয়ার দৃশ্যের একটি ভিডিও সুদানের ঘটনা দাবিতে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়েছে। ভিডিওটি ছড়িয়েছে ফেসবুক এবং ইউটিউবে।

এ বিষয়ে রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে, ‘Kipkalya Ke’ নামের একটি ফেসবুক প্রোফাইলে ২৪ এপ্রিল একই ভিডিও পাওয়া যায়। পরদিন ওই প্রোফাইল থেকে জানানো হয়, ভিডিওটি কেনিয়ার কাজিয়াডো সাউথের রোম্বো এলাকার মাতেপিস গ্রামের। স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রোফাইলটি নিশ্চিত করে, ঘটনাটি ওই এলাকারই। কাজিয়াডো টিভি নামের একটি স্থানীয় গণমাধ্যমেও সেদিন একই ভিডিও নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, আর্থিক সংকটে থাকা এসব শিশুরা পাশের একটি অনুষ্ঠানে খাবারের খোঁজে গিয়েছিল এবং খাওয়ার সময় বৃষ্টিতে ভিজে যায়। প্রতিবেদনে শিশুদের একজনের মা ও ভিডিওধারী জ্যাকসন লোকাইয়ের সাক্ষাৎকারও প্রকাশিত হয়েছে।

অর্থাৎ, ভিডিওটি সুদানের নয়, কেনিয়ার।