সম্প্রতি, রুয়ান্ডায় ভারী বর্ষণে সৃষ্ট বন্যার ঘটনায় বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে ১০ টি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।

উক্ত ছবিগুলো ব্যবহার করে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখুন কালের কণ্ঠ, দেশ রূপান্তর, বাংলাদেশ জার্নাল, বিবার্তা২৪, ইত্তেফাক, সংবাদ প্রকাশ, জাগো নিউজ২৪, ডেইলি অবজারভার, রাইজিং বিডি, বাংলা২৪ লাইভ নিউজপেপার, বৈশাখী টিভি, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ভোরের ডাক, রিদ্মিক নিউজ, ডেইলি নিউ নেশান, জনবাণী, দীপ্ত টিভি (ইউটিউব), ডিবিসি নিউজ (ইউটিউব)।

উক্ত ছবিগুলো ব্যবহার করে ছড়িয়ে পড়া কিছু ফেসবুক পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ)।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, রুয়ান্ডায় ভারী বর্ষণে সৃষ্ট বন্যার ঘটনায় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের সাথে প্রচারিত ছবিগুলো সাম্প্রতিক সময়ের নয় বরং পূর্বে রুয়ান্ডাসহ ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের পুরোনো ছবিকে রুয়ান্ডার সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার দাবিতে প্রচার করা হয়েছে।

ছবি যাচাই ১

রুয়ান্ডার সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে দেশ রূপান্তর, বাংলাদেশ জার্নাল, বিবার্তা২৪, ডিবিসি নিউজ (ইউটিউব), দীপ্ত টিভি (ইউটিউব)।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা Rueters এর ওয়েবসাইটে ২০২০ সালে ০৬ মে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আলোচিত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়। একই বছরের ০৩ মে কেনিয়ার এনজোয়িআ (Nzoia) নদীর কাছ থেকে সে সময়ের বন্যার ঘটনার এই ছবিটি তুলেছেন থমাস মুকোয়া।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি রুয়ান্ডায় সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার নয়।

ছবি যাচাই ২

রুয়ান্ডার সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে ইত্তেফাক, সংবাদ প্রকাশ।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে Rueters এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একই প্রতিবেদনে (২০২০ সালে ০৬ মে প্রকাশিত) এই ছবিটিও খুঁজে পাওয়া যায়। এটিও একই বছরের ০৩ মে কেনিয়ার বন্যার ঘটনার ছবি।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটিও রুয়ান্ডায় সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার নয়।

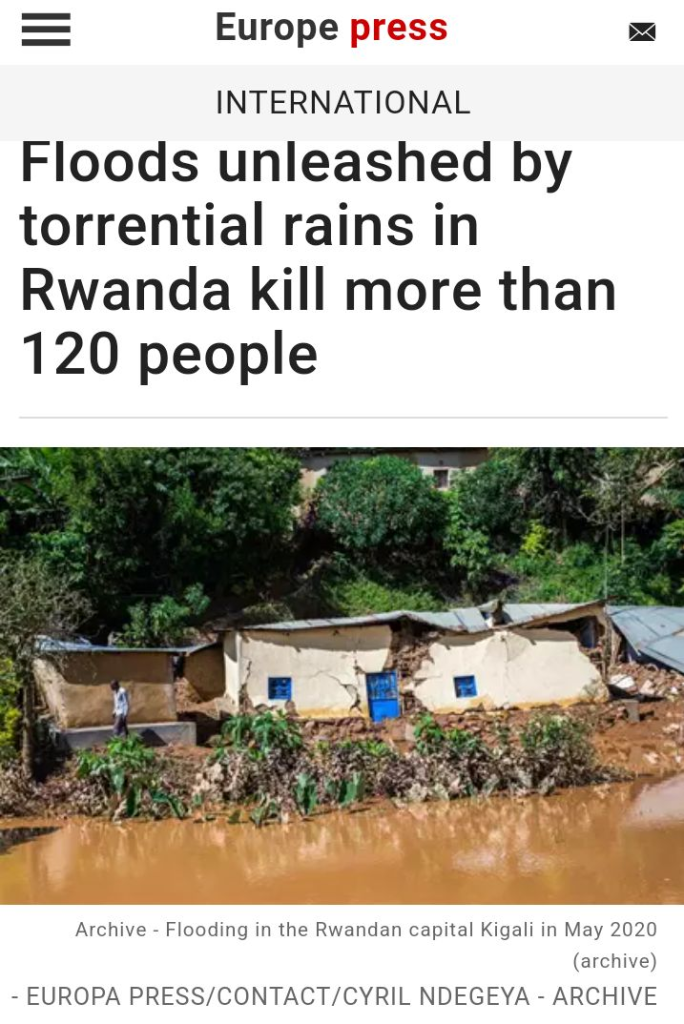

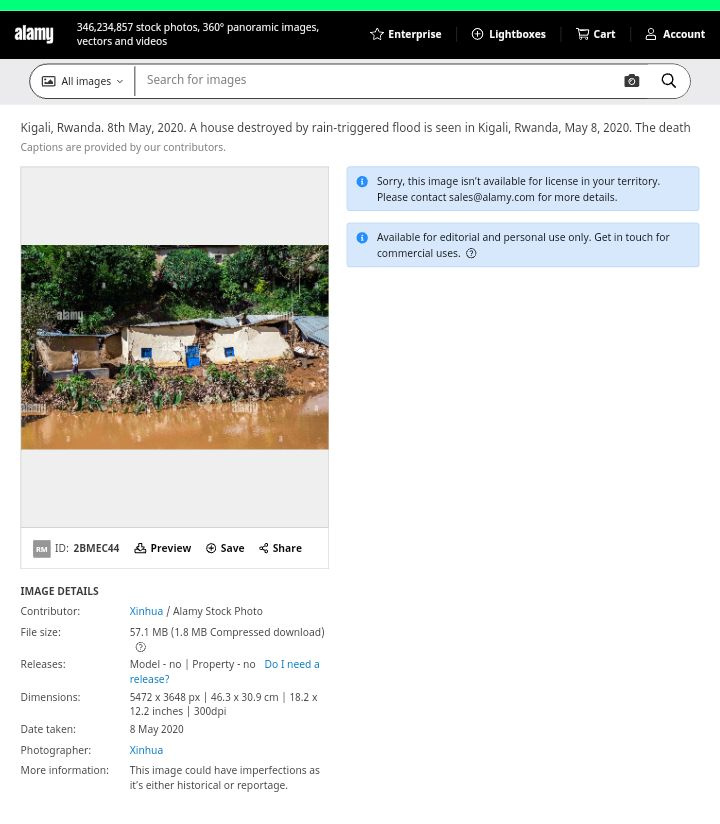

ছবি যাচাই ৩

রুয়ান্ডার সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে জাগো নিউজ২৪।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে স্প্যানিশ সংবাদ সংস্থা Europe press এর ওয়েবসাইটে গত ০৩ মে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আলোচিত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়। ছবির ক্যাপশনে উল্লেখ করা হয়, এটি ২০২০ সালের মে মাসে রুয়ান্ডার বন্যার ঘটনার ছবি।

আরও অনুসন্ধান করে, ছবি শেয়ারিং ওয়েবসাইট alamy তেও একই ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। উক্ত পাতা থেকে জানা যায়, ছবিটি ২০২০ সালের ০৮ মে রুয়ান্ডার বন্যার সময়ে তোলা।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি রুয়ান্ডায় সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার নয়।

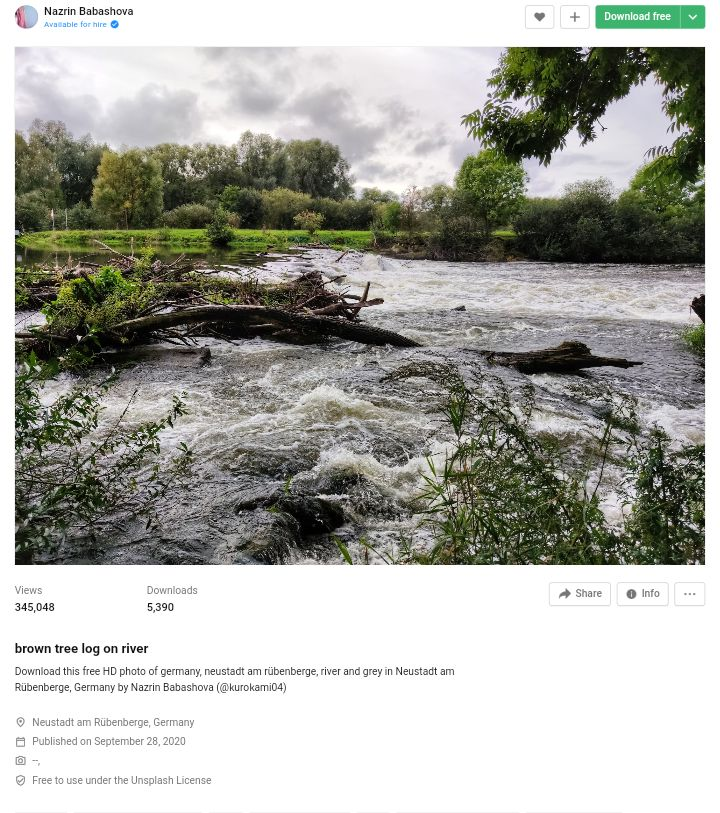

ছবি যাচাই ৪

রুয়ান্ডার সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে ডেইলি অবজারভার, রাইজিং বিডি।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম NDTV এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ০৩ মে রুয়ান্ডার বন্যার বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ছবিটিও খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে ছবিটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে বলে ক্যাপশনে উল্লেখ করা হয়৷

পরবর্তীতে আরও অনুসন্ধান করে, ইমেজ শেয়ারিং ওয়েবসাইট Unsplash এ ২০২০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত মূল ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়। ছবিটির বিস্তার বিবরণী থেকে জানা যায়, জার্মানীর Neustadt am Rübenberge শহর থেকে ছবিটি তুলেছেন Nazrin Babashova।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি রুয়ান্ডার নয়।

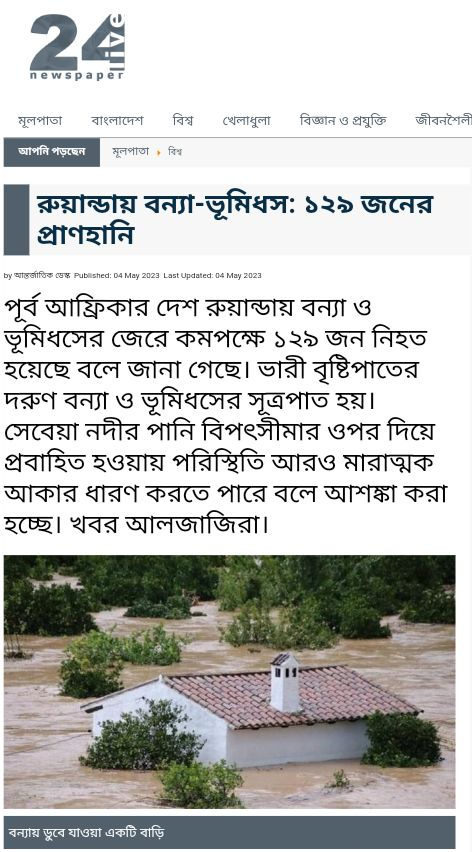

ছবি যাচাই ৫

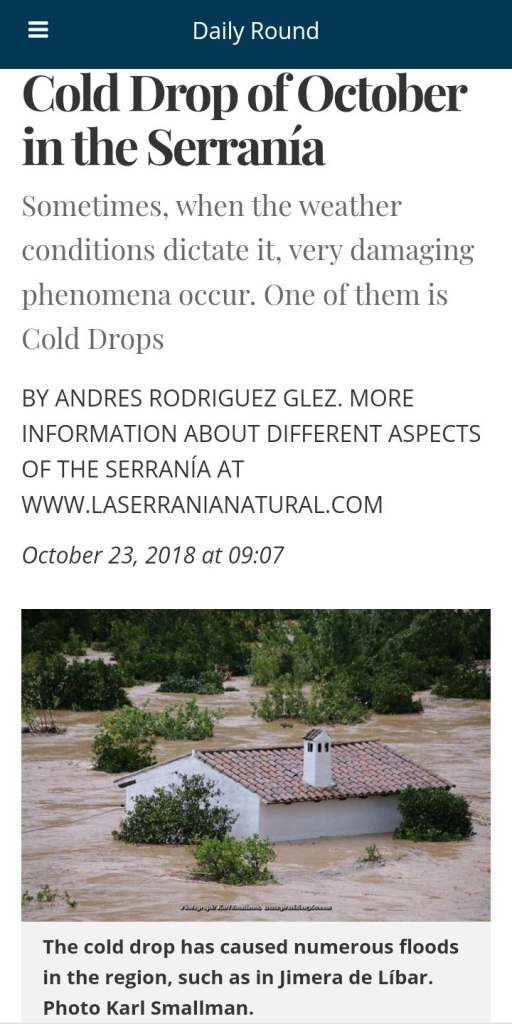

রুয়ান্ডার সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে বাংলা২৪ লাইভ নিউজপেপার।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম Diario Ronda এর ওয়েবসাইটে ২০১৮ সালে ২৩ অক্টোবর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আলোচিত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনে স্পেনের বিভিন্ন শহরে সেসময়ের বন্যার বিষয়টি উল্লেখ করে ছবিটি Karl Smallman নামক এক ব্যক্তির তোলা বলে জানানো হয় ক্যাপশনে।

পরবর্তীতে টুইটারে Karl Smallman এর অ্যাকাউন্টে সে বছরের ২১ অক্টোবর প্রকাশিত মূল ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি রুয়ান্ডার নয়, স্পেন থেকে প্রায় সাড়ে চার বছর আগে তোলা ছবি।

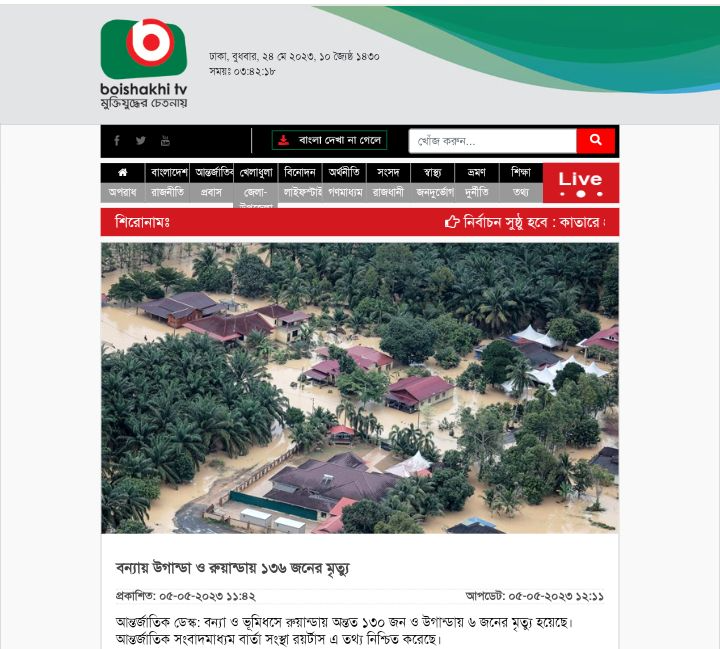

ছবি যাচাই ৬

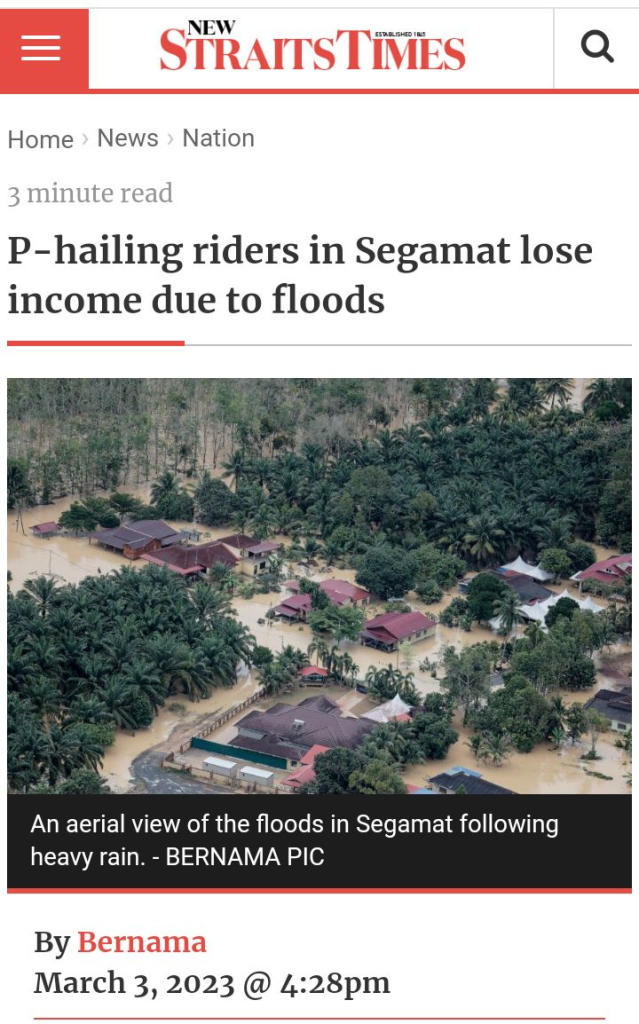

রুয়ান্ডার সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে বৈশাখী টিভি।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম The New Straits Times এর ওয়েবসাইটে গত ০৩ মার্চ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আলোচিত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনে মালয়েশিয়ার Segamat শহরে সেসময়ের বন্যার বিষয়টি উল্লেখ করে ছবিটি Bernama এর তোলা বলে জানানো হয় ক্যাপশনে।

পরবর্তীতে মালয়েশিয়ার জাতীয় সংবাদ সংস্থা Bernama এর ওয়েবসাইটে গত ০২ মার্চ প্রকাশিত মূল ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি রুয়ান্ডার নয়, মালয়েশিয়া থেকে প্রায় দুই মাস আগে তোলা ছবি।

ছবি যাচাই ৭

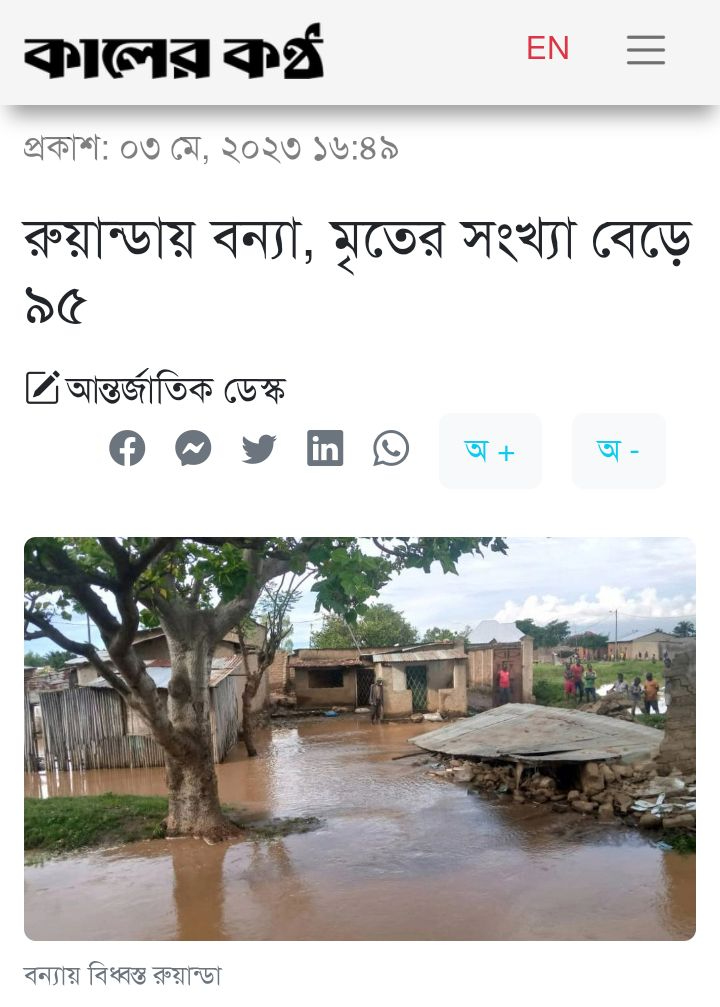

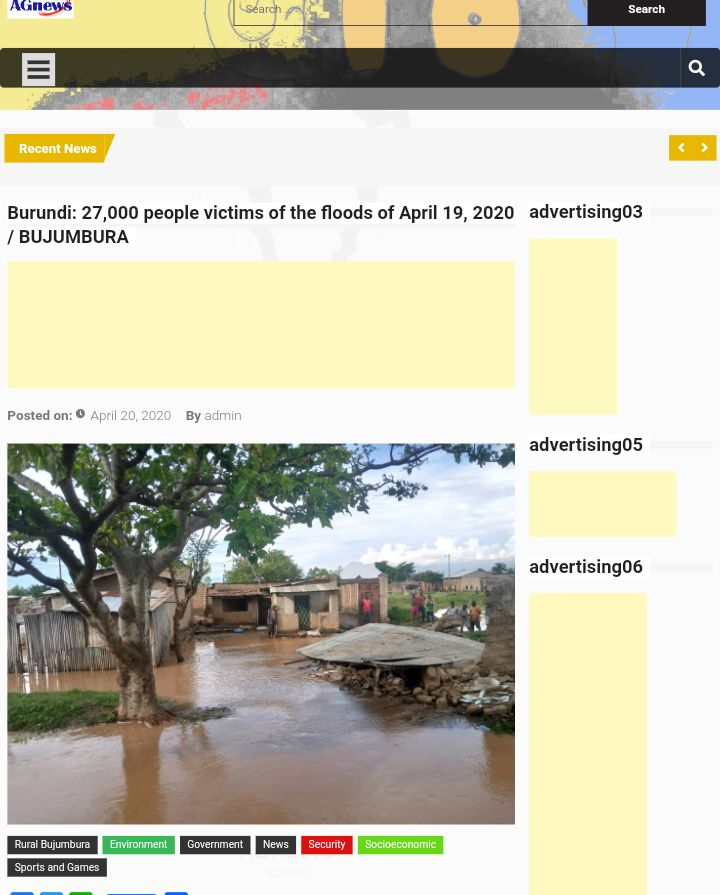

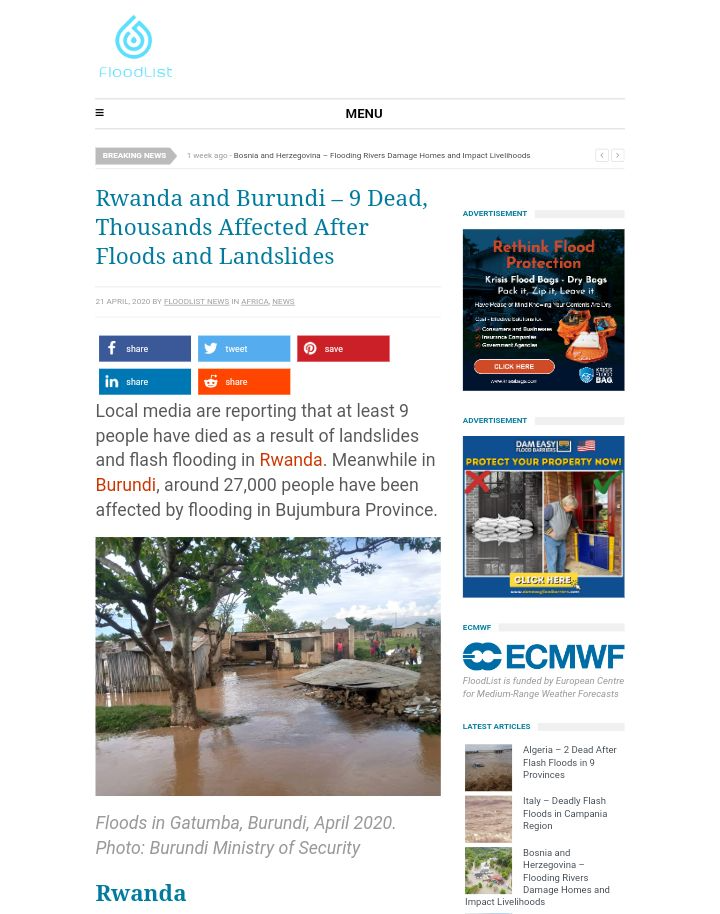

রুয়ান্ডার সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে কালের কণ্ঠ।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে বুরুন্ডির সংবাদমাধ্যম Burundi AgNews এর ওয়েবসাইটে ২০২০ সালের ২০ এপ্রিল প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আলোচিত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনে বুরুন্ডিতে সেসময়ের বন্যার বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও ছবিটির ক্যাপশনে ছবিটির বিষয়ে কোনো তথ্য উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

পরবর্তীতে আরও অনুসন্ধান করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত বন্যা বিষয়ক ওয়েবসাইট Floodlist এ সে বছরের ২১ এপ্রিল প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে একই ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনে বুরুন্ডির Gatumba নামক এক গ্রামে সেসময়ের বন্যার বিষয়টি উল্লেখ করে ছবিটি Burundi Ministry of Security এর তোলা বলে জানানো হয় ক্যাপশনে।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি রুয়ান্ডার নয়, বুরুন্ডি থেকে প্রায় তিন বছর আগে তোলা ছবি।

ছবি যাচাই ৮

রুয়ান্ডার সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে বাংলাদেশ প্রতিদিন, ভোরের ডাক, রিদ্মিক নিউজ।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে মালয়েশিয়ার জাতীয় সংবাদ সংস্থা Bernama এর ওয়েবসাইটে ২০২১ সালের ২৬ জুলাই প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আলোচিত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনটি উত্তর ভারতের ভূমিধ্বস বিষয়ক হলেও ছবিটির বিষয়ে কোনো তথ্য উল্লেখ করা হয়নি ক্যাপশনে।

পরবর্তীতে আরও অনুসন্ধান করে তুরস্কের সংবাদমাধ্যম Mirat Haber এর ওয়েবসাইটে ২০২০ সালের ২৪ আগস্ট প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে একই ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনটি নেপালের ভূমিধ্বস বিষয়ক হলেও এই ছবিটির বিষয়েও কোনো তথ্য উল্লেখ করা হয়নি ক্যাপশনে।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি রুয়ান্ডার নয়। এটি অন্তত বছর তিনেক আগে থেকেই ইন্টারনেটে রয়েছে।

ছবি যাচাই ৯

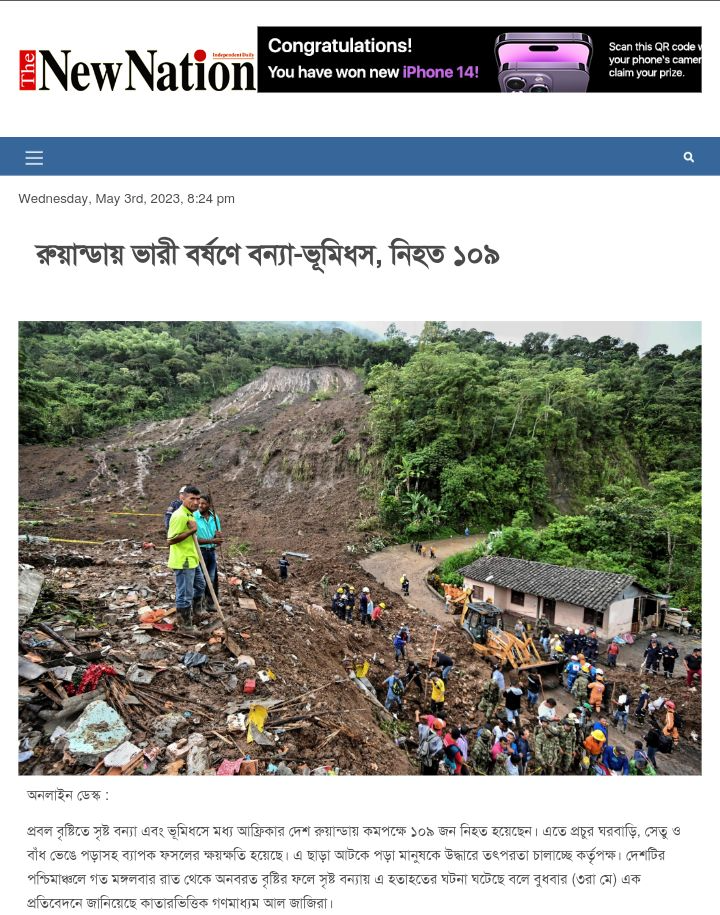

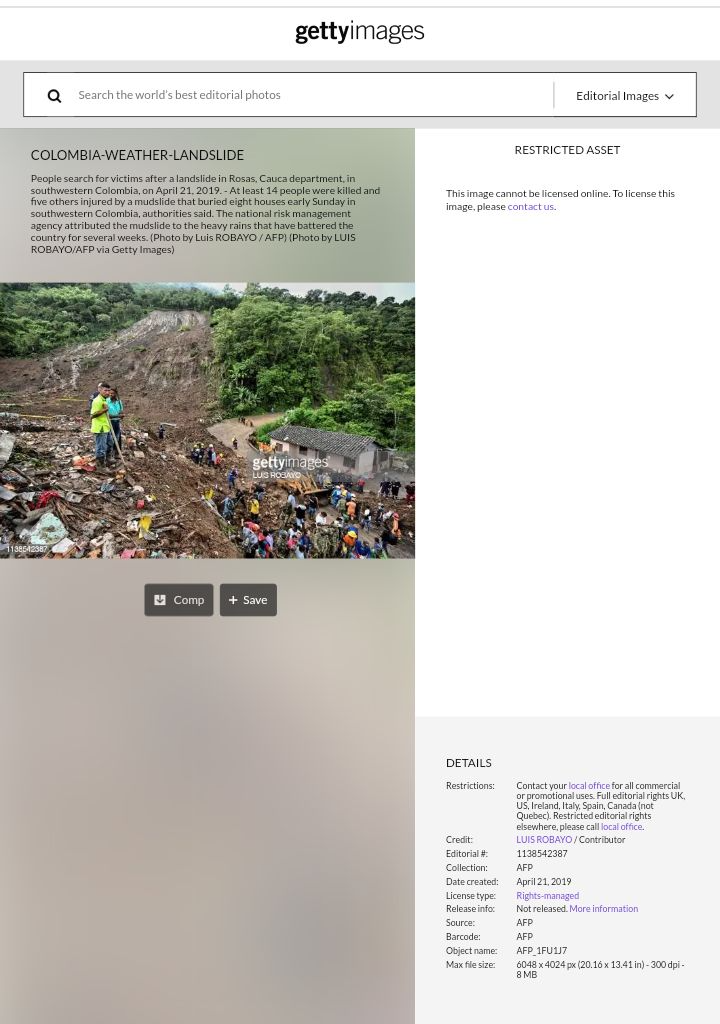

রুয়ান্ডার সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে ডেইলি নিউ নেশান।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে মার্কিন সংবাদমাধ্যম BBC এর ওয়েবসাইটে ২০১৯ সালের ২৩ এপ্রিল প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আলোচিত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিবেদন এবং ছবির ক্যাপশনে কলাম্বিয়ায় সেসময়ের বন্যার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

পরবর্তীতে আরও অনুসন্ধান করে, ইমেজ শেয়ারিং ওয়েবসাইট Getty Images এ ২০১৯ সালের ২১ এপ্রিল প্রকাশিত মূল ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়। ছবিটির বিস্তার বিবরণী থেকে জানা যায়, কলাম্বিয়ায় সেদিন ভূমিধসের এই ছবিটি তুলেছেন Luis ROBAYO।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি রুয়ান্ডার নয়, কলাম্বিয়া থেকে চার বছর আগে তোলা ছবি।

ছবি যাচাই ১০

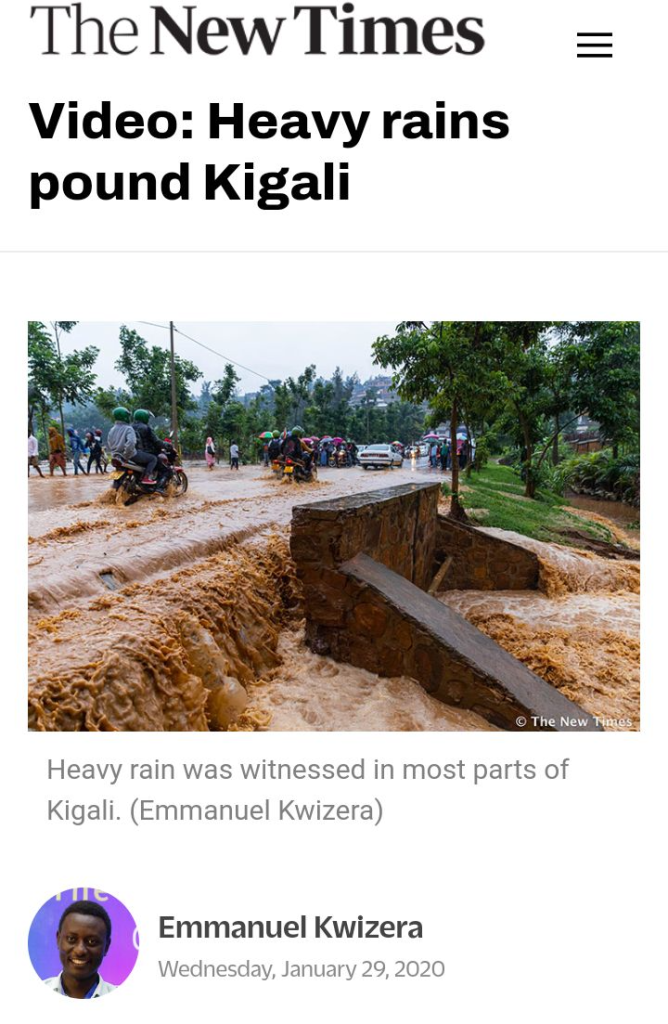

রুয়ান্ডার সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে জনবাণী।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে রুয়ান্ডার সংবাদমাধ্যম The New Times এর ওয়েবসাইটে ২০২০ সালের ২৯ জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আলোচিত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিবেদন এবং ছবির ক্যাপশনে রুয়ান্ডায় সেসময়ের ভারী বর্ষণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি রুয়ান্ডার হলেও সাম্প্রতিক সময়ের বন্যার নয়, ছবিটি তিন বছরেরও বেশি সময়ের পুরোনো।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে আলোচিত ছবিগুলোর ক্যাপশনে ফাইল ফটো বা পুরনো ঘটনার ছবি শীর্ষক কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। বরং কিছু গণমাধ্যম ছবিগুলো সংগৃহিত বলে উল্লেখ করেছে। কোনো কোনো গণমাধ্যম ছবির ক্যাপশনে কিছুই লিখে নি। সাম্প্রতিক ঘটনার বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ছবিগুলো ব্যবহার করে সংগৃহিত উল্লেখ কিংবা কোনো তথ্যই উল্লেখ না থাকায় স্বাভাবিকভাবে ছবিগুলো রুয়ান্ডার সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার বলে প্রতীয়মান হয়। এতে করে নেটিজেনদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া অমূলক নয়।

মূলত, সম্প্রতি রুয়ান্ডায় ভারী বর্ষণে সৃষ্ট বন্যার ঘটনায় দেশীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে রুয়ান্ডা এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ঘটনার পুরোনো ছবি ব্যবহার করে দেশটির সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার ছবি দাবিতে প্রচার করা হয়েছে। প্রতিবেদনগুলোতে আলোচিত ছবিগুলোর ক্যাপশনে ফাইল ফটো বা পুরনো ঘটনার ছবি শীর্ষক কোনো তথ্যও দেওয়া হয়নি। এতে করে স্বাভাবিকভাবে ছবিগুলো রুয়ান্ডার সাম্প্রতিক বন্যার ঘটনার বলে প্রতীয়মান হয়, যা বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া একাধিক ভূমিকম্পকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে একাধিক ফ্যাক্টচেক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে রিউমর স্ক্যানার।

সুতরাং, সম্প্রতি রুয়ান্ডায় বন্যার ঘটনায় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে একাধিক পুরোনো ঘটনার ছবিকে সাম্প্রতিক দাবিতে প্রচার করা হয়েছে; যা বিভ্রান্তিকর।