গত ৭ অক্টোবর দৈনিক কালবেলার একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ঢাকায় নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যাকন আরাল্ড গুলব্রানসেন, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস লিনাস রাগনার উইকস এবং ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিক্স মোলার ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক বন ও পরিবেশমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর গুলশানের বাসভবনে যান। সেখানে তাদের মধ্যে একটি বৈঠক হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এ ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে একটি টেবিলে সাবের হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে আরও তিনজন ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে। ছবিটি ওই বৈঠকের দৃশ্য দাবি করে প্রচার করা হচ্ছে।

উক্ত দাবিতে ফেসবুকে প্রচারিত কিছু পোস্ট দেখুন: এখানে, এখানে, এখানে, এখানে।

একই দাবিতে এক্সে প্রচারিত পোস্ট দেখুন: এখানে।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, আলোচিত ছবিটি আসল নয়; বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।

এই বিষয়ে অনুসন্ধানে আলোচিত ছবিটি কোনো বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া যায়নি। সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় তিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠকের দাবিতে প্রথম সংবাদটি প্রকাশ করে কালবেলা, তবে গণমাধ্যমটি সেই সংবাদের সঙ্গে আলোচিত ছবিটি প্রকাশ করেনি। বরং তারা চার জনের আলাদা আলাদা ছবি কোলাজ আকারে প্রতিবেদনে যুক্ত করেছে। একইভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বা সাবের হোসেন চৌধুরীর ফেসবুক পেজেও ছবিটি পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, আলোচিত ছবিটির উৎস কোনো বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম নয়।

পরবর্তীতে ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এর নিচের ডান কোণে গুগলের জেমিনি এআইয়ের জলছাপের একটি অংশ রয়েছে।

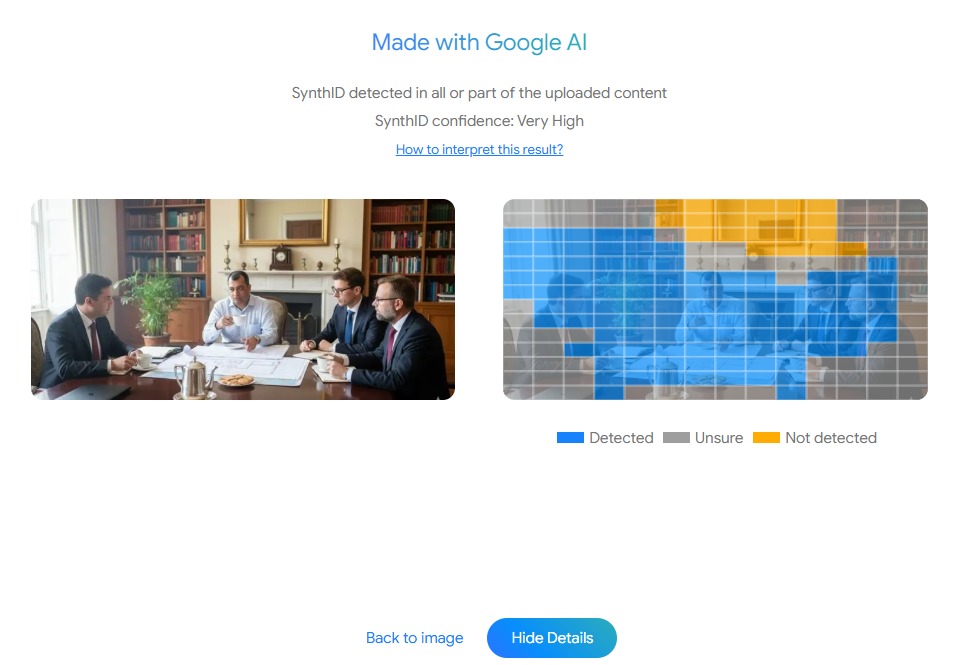

ছবিটি জেমিনি এআই দিয়ে তৈরি কি না তা যাচাই করতে রিউমর স্ক্যানার টিম গুগলের বিশেষ শনাক্তকরণ প্রযুক্তি ‘সিন্থআইডি’ ব্যবহার করে। গুগলের এই প্রযুক্তি এআই দিয়ে তৈরি ছবি, ভিডিও বা অডিওতে অদৃশ্য জলছাপ যুক্ত করে, যা খালি চোখে দেখা না গেলেও গুগলের নিজস্ব টুলের মাধ্যমে শনাক্ত করা যায়। বুম বাংলাদেশের সহায়তায় ছবিটি সিন্থআইডি দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এটি গুগলের এআই প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি। বিশ্লেষণে ছবির পুরো বা আংশিক অংশে সিন্থআইডি শনাক্ত হয় এবং শনাক্তকরণের আত্মবিশ্বাসের মাত্রা ছিল “খুব বেশি” (Very High)।

সুতরাং, এআই দিয়ে তৈরি একটি ছবিকে নর্ডিক অঞ্চলের তিন দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাবের হোসেন চৌধুরীর বৈঠকের আসল ছবি দাবিতে প্রচার করা হয়েছে; যা বিভ্রান্তিকর।

তথ্যসূত্র

Rumor Scanner’s analysis.

SynthID.