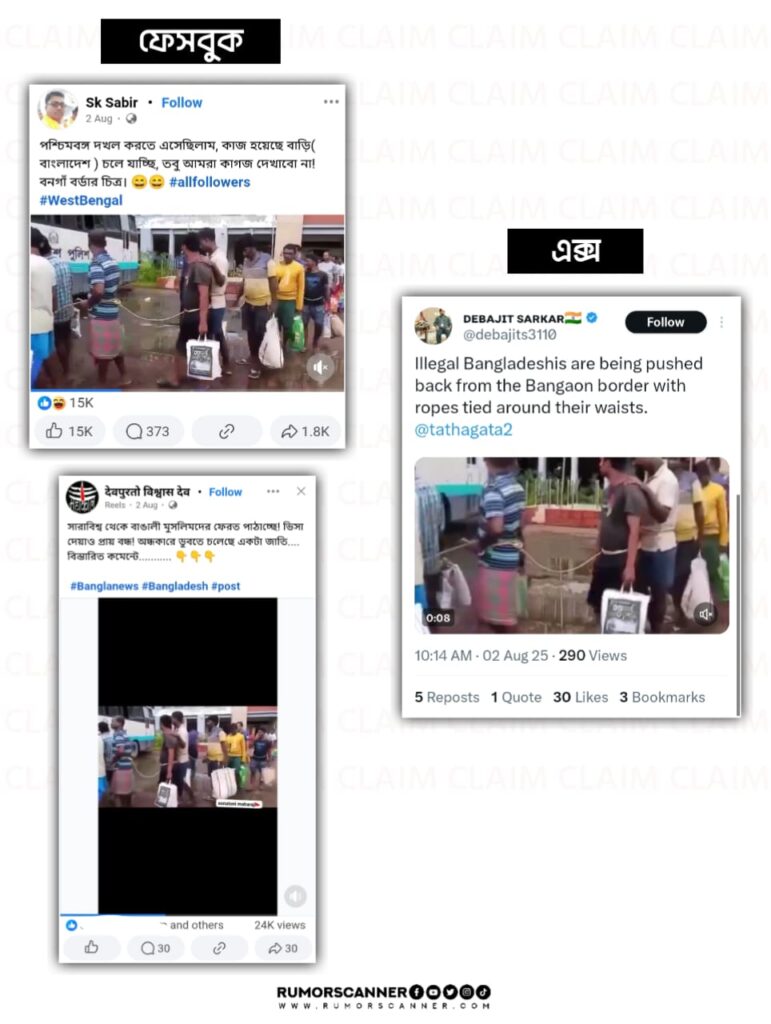

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দড়ি বাঁধা অবস্থায় কয়েকজন ব্যক্তিকে পুলিশের গাড়িতে তোলা অবস্থার একটি ভিডিও প্রচার করে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, “সারাবিশ্ব থেকে বাঙালী মুসলিমদের ফেরত পাঠাচ্ছে! ভিসা দেয়াও প্রায় বন্ধ! অন্ধকারে ডুবতে চলেছে একটা জাতি.. বিস্তারিত কমেন্টে”। মন্তব্য সেকশনে বাংলাদেশি এক শিক্ষার্থীর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বাতিল হওয়ার ও লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিষেধাজ্ঞার সংবাদের ছবি প্রচার করা হয়েছে। অর্থাৎ, দাবি করা হয়েছে, প্রচারিত ভিডিওটিতে বাংলাদেশি মুসলিম নাগরিকদের দেশে ফেরত পাঠানোর দৃশ্য প্রদর্শিত হয়েছে।

এরূপ দাবিতে ফেসবুকে প্রচারিত পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ) এবং এখানে (আর্কাইভ)।

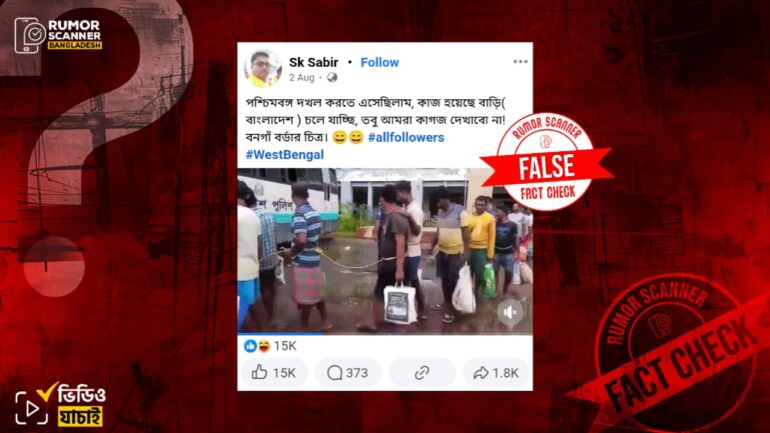

এছাড়াও, প্রচারিত ভিডিওটি ভারতের বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ বাংলাদেশিদের দেশে ফেরত পাঠানোর দৃশ্য দাবিতেও প্রচার করা হয়েছে।

এরূপ দাবিতে ফেসবুকে প্রচারিত পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ) এবং এখানে (আর্কাইভ)।

এরূপ দাবিতে এক্সে প্রচারিত পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ) এবং এখানে (আর্কাইভ)।

উল্লেখ্য, উপরোল্লিখিত পোস্টগুলো মূলত ভারত থেকে পরিচালিত অ্যাকাউন্ট থেকে করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রচারিত ভিডিওটি বাংলাদেশি অবৈধ অভিবাসীদের ভারত থেকে দেশে ফেরত পাঠানোর দৃশ্যের নয় বরং, গত ১৪ জুলাইয়ে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে মাছ শিকারের সময় ভারতীয় দুটি ট্রলারসহ ভারতীয় ৩৪ জেলে আটকের ঘটনার দৃশ্য আলোচিত দাবিতে প্রচার করা হয়েছে।

অনুসন্ধানে আলোচিত দাবিতে প্রচারিত ভিডিওটির একাধিক কি-ফ্রেম রিভার্স সার্চ করে মূলধারার গণমাধ্যম ‘মাছরাঙা টিভি’র ইউটিউব চ্যানেলে ‘ট্রলারসহ ৩৪ ভারতীয় জেলেকে আটক করেছে নৌবাহিনী’ শিরোনামে গত ১৫ জুলাইয়ে প্রচারিত একটি ভিডিও প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনটির ৫০ সেকেন্ড পরবর্তী দৃশ্যের সাথে আলোচিত দাবিতে প্রচারিত ভিডিওটিতে প্রদর্শিত দৃশ্যের তুলনা করলে আটক ব্যক্তি, পোশাক, পারস্পরিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মিল পাওয়া যায়।

এবং নিশ্চিত হওয়া যায় যে মাছরাঙা টিভিতে উক্ত ঘটনারই খানিকটা ভিন্ন কোণ থেকে ধারণকৃত ভিডিও প্রচার করা হয়েছে। এ বিষয়ে ভিডিওতে মোংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনিসুর রহমান বলেন, এদের প্রত্যেকের বাড়ি ভারতের ২৪ পরগণা এলাকায় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কি-ওয়ার্ড সার্চ করলে জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো’র ওয়েবসাইটে ‘বঙ্গোপসাগরে দুটি ট্রলারসহ ভারতের ৩৪ জেলে আটক’ শিরোনামে গত ১৫ জুলাইয়ে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, “বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে মাছ শিকারের সময় ভারতীয় দুটি ট্রলারসহ সে দেশের ৩৪ জেলেকে আটক করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। গতকাল সোমবার (১৪ জুলাই) রাতে মোংলা বন্দরের ফেয়ারওয়ে বয়ার অদূরে গভীর সাগর থেকে ‘এফবি ঝড়’ ও ‘এফবি মঙ্গল চন্ডি-৩৮’ নামের ভারতীয় ট্রলার দুটি আটক করা হয়।… ওসি আনিসুর রহমান বলেন, ভারতীয় ট্রলার দুটিতে দেশটির ৩৪ জেলে রয়েছেন। গতকাল (১৪ জুলাই) গভীর রাতে তাঁদের মোংলায় আনা হয়েছে। নৌবাহিনী তাঁদের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে মামলা করে মোংলা থানায় হস্তান্তর করবে।”

উল্লিখিত তথ্যপ্রমাণ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্রচারিত ভিডিওটিতে প্রদর্শিত আটক হওয়া ব্যক্তিরা ভারতীয় নাগরিক এবং তাদেরকে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে মাছ শিকারের সময় আটক করা হয়েছে।

সুতরাং, গত ১৪ জুলাইয়ে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে মাছ শিকারের সময় ভারতীয় ৩৪ জেলে আটকের ঘটনার দৃশ্যকে বাংলাদেশি অবৈধ অভিবাসীদের ভারত থেকে দেশে ফেরত পাঠানোর ভিডিও দাবিতে প্রচার করা হয়েছে; যা মিথ্যা।

তথ্যসূত্র

- Maasranga News – ট্রলারসহ ৩৪ ভারতীয় জেলেকে আটক করেছে নৌবাহিনী

- Prothom Alo – বঙ্গোপসাগরে দুটি ট্রলারসহ ভারতের ৩৪ জেলে আটক