সম্প্রতি, অ্যাকশন সিনেমা জগতের তারকা জ্যাকি চ্যান মারা গিয়েছেন দাবিতে একটি তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রচার করা হয়েছে। প্রচারিত পোস্টটিতে পোস্টটিতে তিনটি ছবির সমন্বয়ে তৈরি একটি ছবিও রয়েছে। যার একটিতে তার মরদেহের ছবি ও মৃত্যুর পূর্বে হাসপাতালে অবস্থানকালীন সময় ধারণ করা ছবি দাবিতে দুটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে। আরেকটি ছবিতে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

ফেসবুকে প্রচারিত এমন পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ)।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, জ্যাকি চ্যান মারা যাননি। প্রকৃতপক্ষে, এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় তৈরি তার মরদেহের ভুয়া ছবি তৈরি করে তার সাথে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন তার পুরোনো ছবি যুক্ত করে আলোচিত দাবিটি প্রচার করা হয়েছে।

যেহেতু জ্যাকি চ্যান একজন আন্তর্জাতিক তারকা সেহেতু তিনি মারা গেলে তার মৃত্যুর খবরটি স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হবে। কিন্তু অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কিংবা অন্যকোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে তার মৃত্যুর বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

তবে জ্যাকি চ্যানের বিষয়ে অনুসন্ধানে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অলিম্পিকের ওয়েবসাইটে আজ ২০ আগস্ট প্রচারিত একটি প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিবেদনটি থেকে জানা যায়, জ্যাকি চ্যান সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের লুসান শহরে অবস্থিত দ্য অলিম্পিক হাউজের আইওসি অর্থাৎ, ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির সদর দপ্তর ভ্রমণ করেন। অলিম্পিকের ভেরিফাইড ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করেও তার সেখানে ভ্রমণের দুটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়। যার একটি ভিডিও গত ১৮ আগস্ট এবং আরেকটি ভিডিও গত ১৯ আগস্ট প্রচার করা হয়। অপরদিকে তার মৃত্যুর দাবিতে করা পোস্টটি গত ১১ আগস্ট প্রচার করা হয়।

ছবি যাচাই ১

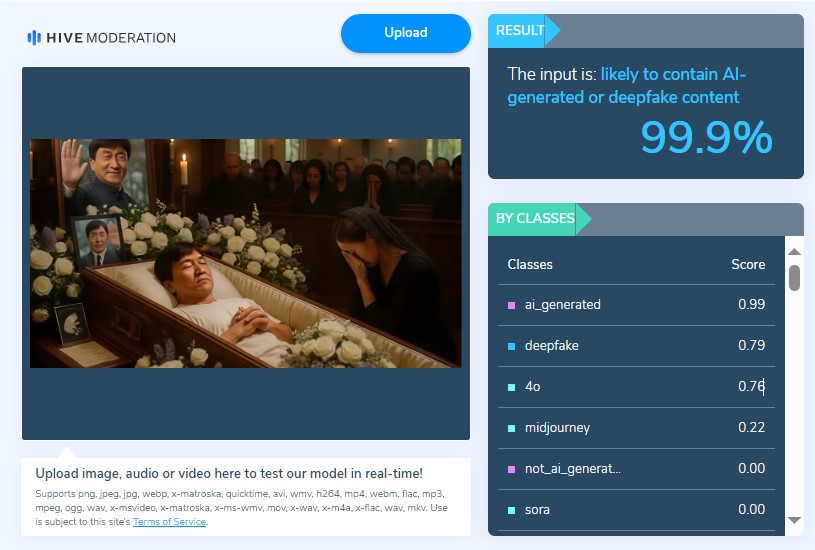

আলোচিত পোস্টটিতে তার মরদেহের ছবি দাবিতে প্রচারিত পোসটটি পর্যালোচনায় রিউমর স্ক্যানার এতে বেশকিছু এআই জড়িত অসঙ্গতি লক্ষ্য করে। ছবিটিতে তার মরদেহের হাতের আঙ্গুলসহ সেখানে উপস্থিত বাকিদের হাতের আঙ্গুলের গঠন ও চেহারায় অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। তাই বিষয়টি আরও নিশ্চিতের জন্য এআই কনটেন্ট শনাক্তকারী প্ল্যাটফর্ম Hive Moderation এ ছবিটি পরীক্ষা করলে দেখা যায়, এটি এআই দিয়ে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯.৯ শতাংশ।

অর্থাৎ, জ্যাকি চ্যানের মৃত্যুর দাবিতে প্রচারিত তার মরদেহের ছবিটি এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে।

ছবি যাচাই ২

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জ্যাকি চ্যানের ছবিটির বিষয়ে অনুসন্ধানে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে 成龙 Jackie Chan – Armenia নামের একটি ফেসবুক পেজে ২০২০ সালের ৪ মে প্রচারিত একটি পোস্টে আলোচিত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়। পোস্টটিতে দাবি করা হয়, ছবিটি ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে ধারণ করা হয়েছে। সেসময় যুগোস্লাভিয়ায় আর্মর অফ গড নামের একটি সিনেমার শ্যুটিং করতে গিয়ে তিনি গুরুতর আহত হন বলেও পোস্টটিতে উল্লেখ করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্যের সূত্র ধরে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে বিনোদন বিষয়ক মার্কিন গণমাধ্যম Cinema Blend এর ওয়েবসাইটে ২০১৭ সালের ২৬ অক্টোবর That Time Jackie Chan Almost Died On The Set On One Of His Movies শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিবেদনটি থেকে জানা যায়, আর্মর অফ গড নামের ওই সিনেমার যে সিনটি ধারণ করতে গিয়ে তিনি আহত হয়ে প্রায় মারা যেতে নিয়েছিলেন সেটিতে মূলত তাকে একটি দেয়াল থেকে লাফ দিয়ে লম্বা একটি গাছ ধরে ঝুলে অপরপাশে যেতে হতো। প্রথমবারে দৃশ্যটি ধারণ করা হলেও তিনি দ্বিতীয়বার দৃশ্যটি ধারণ করতে চান। এসময়ই তিনি গাছের ডাল ভেঙে নিচে পড়ে যান বলে প্রতিবেদনটি থেকে জানা যায়। যার ফলে নিচে থাকা একটি পাথরে তিনি মাথায় ভয়াবহ আঘাত পান। প্রতিবেদনটিতে সিনেমার সেই দৃশ্যের একটি ফুটেজও দেখতে পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম The Times-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকেও একই তথ্য পাওয়া যায়।

সুতরাং, অ্যাকশন সিনেমার তারকা জ্যাকি চ্যান মারা গিয়েছেন শীর্ষক দাবিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তথ্যসূত্র

- Olympics Website: Jackie Chan tells us why snowboarding is his Olympic sport, the Olympian who inspired him, and a Milano Cortina 2026 food choice

- Olympics Instagram Post

- Olympics Instagram Post

- Hive Moderation

- Cinema Blend Website: That Time Jackie Chan Almost Died On The Set On One Of His Movies

- The Times Website: On the move: Jackie Chan

- Rumor Scanner’s Analysis