স্ক্রিপ্টেড ভিডিও কী

বিনোদন অথবা নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্যে পূর্ব পরিকল্পিত বা চিত্রনাট্য অনুযায়ী অভিনয়ের মাধ্যমে (মঞ্চায়িত) একটি ঘটনা বা বিষয়কে ফুটিয়ে তোলা এবং সেই দৃশ্য ধারণ করা ভিডিওকে স্ক্রিপ্টেড ভিডিও বা স্টেজড ভিডিও বলা হয়।

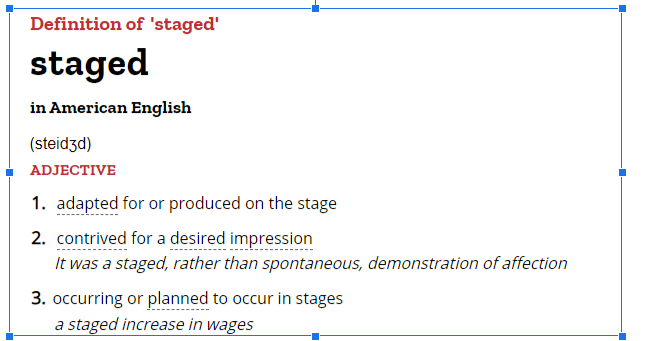

কলিন্স ডিকশনারী অনুযায়ী, স্টেজড এর অর্থ হলো মঞ্চে উৎপাদিত, তৈরিকৃত বা মঞ্চায়িত। এছাড়াও, স্টেজড এর আরো কয়েকটি অর্থ হলোঃ উদ্দেশ্য অনুযায়ী অভিনয় বা অঙ্গভঙ্গি এবং পর্যায়ক্রমে ঘটনা সংগঠিত করার পরিকল্পনা। এই অনুযায়ী ভিডিও বা ভিডিওচিত্র ধারণ করা হলেই তা স্টেজড ভিডিও বা স্ক্রিপ্টেড ভিডিও।

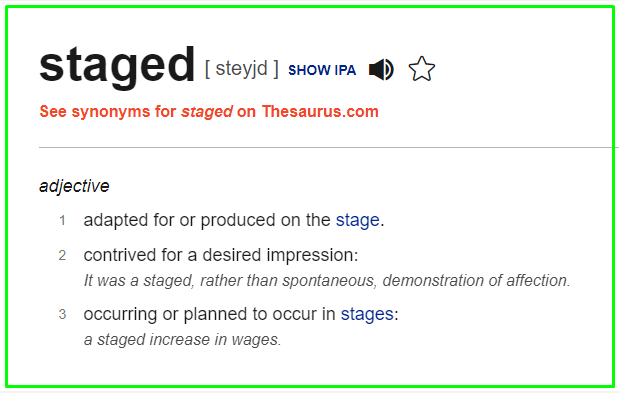

Dictionary.com থেকেও স্টেজড এর হুবহু একই রকম অর্থ পাওয়া যায়।

স্ক্রিপ্টেড ভিডিও কিভাবে বিভ্রান্তি ছড়ায়?

তুলনামূলক সহজ ও বৃহৎ পরিসরে কন্টেন্ট প্রচারের সুবিধা এবং হাল আমলের মনিটাইজেশন (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কন্টেন্ট থেকে আয় করার পদ্ধতি) এর কারণে বিনোদনের জন্য এই মাধ্যমের প্রতি কন্টেন্ট প্রকাশকারীদের আগ্রহ দিনদিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি, মাধ্যমটিতে বিনামূল্যে এবং সহজলভ্য উপায়ে পছন্দের নানাবিধ কন্টেন্ট প্রাপ্তির কারণে দর্শকেরাও বিনোদনের ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছে সামাজিক মাধ্যমগুলোর ভিডিও সেবা।

অধিক সংখ্যক দর্শকদেরকে টানতে ব্যাতিক্রমী কন্টেন্ট, ভাইরাল প্রসঙ্গ কিংবা ভাইরাল হতে পারে এমন বিষয়ক্রম বাছাই করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তা স্ক্রিপ্টেডভাবে তৈরি করা হয়। এসকল ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, বিনোদনের উদ্দেশ্যে ব্যতিক্রমী বিভিন্ন দৃশ্যপটের উপর কন্টেন্ট (ভিডিও) তৈরি করা হলে সেই ভিডিওর ক্ষুদ্র অংশ প্রেক্ষাপটবিহীন ভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল বার্তা প্রচার হচ্ছে।

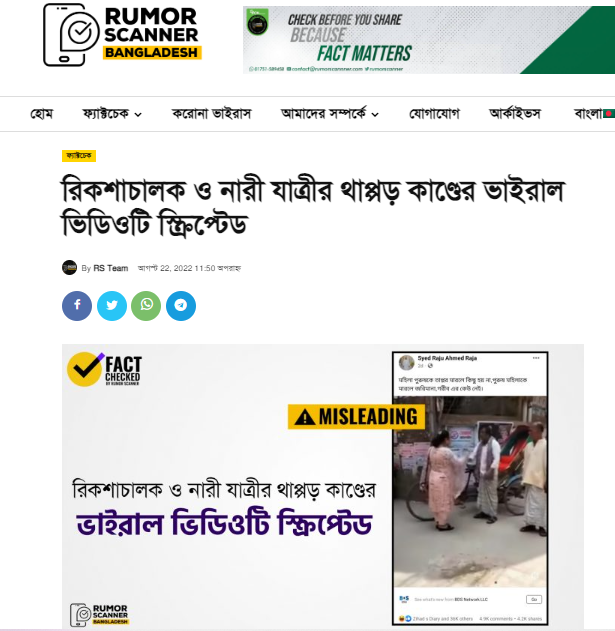

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক; একজন নারী ভাড়া নিয়ে বিতর্কে এক অসহায় রিকশাচালককে চড় মেরেছে শীর্ষক পটভূমিতে পুর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিনয়ের মাধ্যমে একটি ভিডিও বানানো হয়েছে। ভিডিওটির দ্বিতীয় অংশে নারী ও রিকশাচালকের ভূমিকায় অভিনয়কারী দুইজন সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ হিসেবে জানালো যে “ভিডিওটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। আপনারা কেউ রিকশাচালকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না।”

কিন্তু কেউ একজন এই ভিডিওটির দ্বিতীয় অংশ কেটে ফেলে শুধুমাত্র প্রথম অংশ (রিকশাচালককে চড় মারার দৃশ্য) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা শুরু করলো। হৃদয়গ্রাহী ভিডিও হওয়ার কারণে ব্যবহারকারীরা প্রচুর শেয়ার করলো এই ভিডিওটিকে (ডিসক্লেইমার কেটে ফেলা অংশ)। ফলে মন্তব্যের বক্সে নারীটিকে গালাগাল করার এবং এই দৃশ্যে অভিনয় করা নারীটি সামাজিকভাবে হেনস্থার শিকার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। অথচ ভিডিওটি তারা তৈরি করেছিল সামাজিক মূল্যবোধ প্রচারের জন্য। এভাবেই প্রেক্ষাপটবিহীন ভাবে স্ক্রিপ্টেড ভিডিও (কাটছাঁট) অনেক ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত বার্তা বহন করে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে। [ তবে সবসময় যে ডিসক্লেইমার থাকবে এমন নয় ]

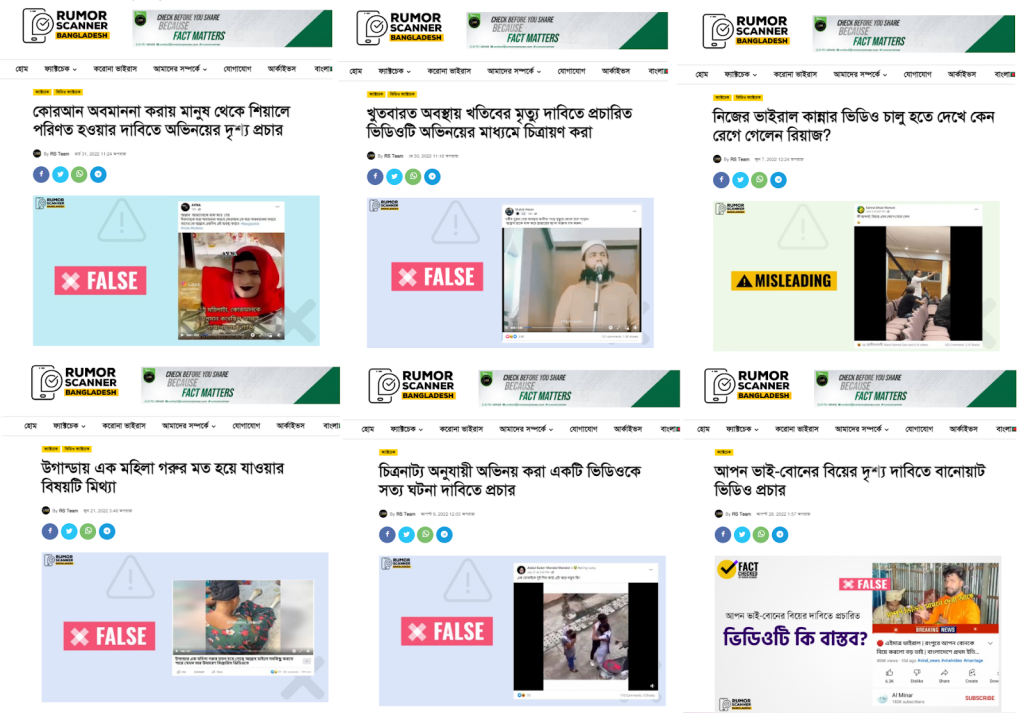

প্রায় সমজাতীয় একটি উদাহরণ দেখুন এখানে।

স্ক্রিপ্টেড ভিডিওর মাধ্যমে ভুল বার্তা প্রচারের নেপথ্যে

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে স্ক্রিপ্টেড ভিডিও প্রেক্ষাপটবিহীন ভাবে বা অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রচার করা হলে অথবা কাটছাঁট ভিডিও প্রচার করা হলে তা ভুল বার্তা ছড়াতে পারে। এছাড়াও আরো কিছু কারণে এই ধরণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

- সাধারণত এই ধরণের ভিডিও আবেগ, অনুভূতি কিংবা স্পর্শকাতর, প্রচলিত প্রথা বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত কোনো ইস্যুকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয় ফলে তা দ্রুতবেগেই ছড়িয়ে পড়ে।

- বিভিন্ন পেজ এর জন্য নির্মিত এসব ভিডিওতে সাধারণত অপরিচিত (মুখ) অভিনেতা- অভিনেত্রীরা অভিনয় করেন। ফলে বিষয়টি অনেকেই ধরতে পারেননা যে উনারা অভিনেতা-অভনেত্রী।

- নাটক কিংবা চলচ্চিত্রের মতো এসকল ভিডিওতে অত্যাধুনিক ক্যামেরা কিংবা সাউন্ডের ব্যবহার না থাকায় সত্যিকার ঘটনাস্থল থেকে প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক ধারণ করা ভিডিও মনে হয়।

- সাধারণত এসকল ভিডিওর শুরুতে ডিসক্লেইমার বা সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ না দিয়ে একদম শেষে দেওয়া থাকে। কিন্তু অনেকেই শেষ পর্যন্ত ভিডিও না দেখেই শেয়ার করেন।

- অনেক ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ বা ডিসক্লেইমার ভিডিওতে উল্লেখ করা থাকেনা।

স্ক্রিপ্টেড ভিডিও কি কি উপায়ে যাচাই করা যায়

বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে স্ক্রিপ্টেড ভিডিও কিংবা স্টেজড ভিডিও যাচাই করা যায়, তবে এসকল ভিডিও যাচাইয়ের আগে অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি (অডিও সহ) মনযোগ সহকারে অন্তত দুইবার দেখে নিতে হবে। এমনকি অনুসন্ধানে পাওয়া সূত্র যদি ভিডিও হয় তাহলে-ও মনযোগ সহকারে অন্তত দুইবার দেখে নিতে হবে।

- সম্পূর্ণ ভিডিও দেখে ডিসক্লেইমার বা সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ বিষয় সম্পর্কে কিছু উল্লেখ আছে কিনা তা খোঁজ করা।

- ভিডিও থেকে স্থিরচিত্র নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চ করার মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়াটি জানতে পড়তে পারেন আমাদের এ সংক্রান্ত নিবন্ধটি।

- রিভার্স ইমেজ সার্চ থেকে কোনো সূত্র পেলে সে অনুযায়ী কি-ওয়ার্ড সার্চ করে কিংবা সরাসরি সার্চ ইঞ্জিনে ভিডিও সম্পর্কিত কি-ওয়ার্ড সার্চ করে। এই প্রক্রিয়াটি জানতে পড়তে পারেন আমাদের এ সংক্রান্ত নিবন্ধটি।

- সাধারণ কি-ওয়ার্ড সার্চ করে কোনো সূত্র না পাওয়া গেলে গুগল এডভান্স সার্চ পদ্ধতি ব্যবহার করার মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়াটি জানতে পড়তে পারেন আমাদের এ সংক্রান্ত নিবন্ধটি।

- সার্চ ইঞ্জিন ছাড়াও সরাসরি ফেসবুকে ভিডিও সংক্রান্ত কি-ওয়ার্ড সার্চ করে অভিনেতা কিংবা সংশ্লিষ্ট বা ভিন্ন কারো ডিসক্লেইমার সম্বলিত পোস্ট খোঁজার মাধ্যমে। সরাসরি ফেসবুকে কি-ওয়ার্ড সার্চ করার প্রক্রিয়াটি জানতে পড়তে পারেন আমাদের এ সংক্রান্ত নিবন্ধটি।

- ভিডিওর মধ্যে থাকা কাউকে শনাক্ত করতে পারলে তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একাউন্টগুলোর পোস্ট চেক করা কিংবা মেসেজে ভিডিও সম্পর্কে জানতে চাওয়ার মাধ্যমে।

- ভিডিওর অডিও বা সাউন্ড ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে। হতে পারে সাউন্ড থেকে কোনো স্থানের নাম, তারিখ, স্থাপনা, সাইনবোর্ড বা ভিডিওতে উচ্চারিত ভাষা থেকে জায়গার নাম শনাক্ত করা যেতে পারে। ভিডিওতে উচ্চারিত ভাষা বুঝতে না পারলে ভিডিওটি কোনো ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের মাধ্যমে ভিডিওর ভাষা টেক্সট আকারে রুপান্তর করে তা অনুবাদ করেও আইডিয়া নেওয়া যেতে পারে। বিদেশী ভাষা হলে আন্তর্জাতিক অথবা সেই দেশের গণমাধ্যমেও বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ করা যেতে পারে। ভিডিওতে স্থাপনা বা সাইনবোর্ডের ছবি থাকলে সেই স্থিরদৃশ্য নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চ করা যায়।

- আলোচিত ভিডিওতে যে ঘটনা দেখানো হয়েছে বা দাবি করা হচ্ছে সেখানকার স্থানীয় কিংবা জাতীয় গণমাধ্যমে সেরকম কোনো ঘটনার ব্যাপারে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে কিনা তা খোঁজ করার মাধ্যমে।

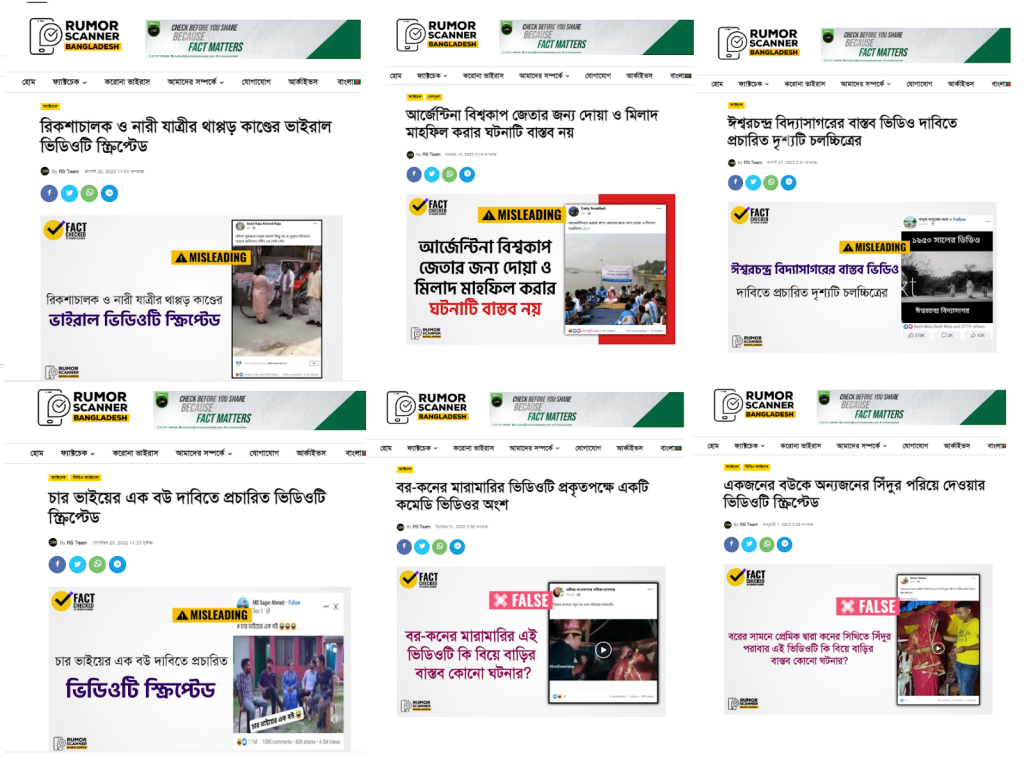

- ভিডিওর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণ কি-ওয়ার্ড সার্চ করে বা গুগল এডভান্স সার্চ পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো ফ্যাক্ট-চেকিং প্রতিবেদন পেলে তা অবশ্যই পড়ে দেখতে হবে।

- আপনার কাছে আসা ভিডিওটিতে কোনো লোগো বা ওয়াটারমার্ক কিংবা ভিডিও ক্রেডিট উল্লেখ থাকলে সেই অনুযায়ী মূল পেজে ভিডিওটি খোঁজা। কারণ অনেক সময় স্ক্রিপ্টেড ভিডিওর মূল আপ্লোডকারী ভিডিওতে ডিসক্লেইমার দিলেও সেই ভিডিও ডাউনলোড করে অনেকেই ডিসক্লেইমার অংশ কেটে দিয়ে তারপর প্রচার করতে পারেন।

- অনেক সময় কপি করে আপ্লোডকারীর ভিডিওর নিচে ফেসবুক মূল কন্টেন্ট আপ্লোডকারী পেজ সাজেস্ট করে থেকে। সেক্ষেত্রে-ও মূল পেজে গিয়ে ভিডিওটি খুঁজে তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা। [সবসময় ফেসবুক সাজেস্ট করেনা]

- ভিডিওটির মূল আপ্লোডকারীর (প্রতিষ্ঠানও হতে পারে) পেজ বা প্রোফাইল পেলে ইনবক্সে ভিডিও সম্পর্কে জানতে চাওয়ার মাধ্যমে।

- ভিডিওটির মূল আপ্লোডকারী যদি ডিসক্লেইমার উল্লেখ না করে থাকে তাহলে তাদের পেজ বা প্রোফাইলের এবাউট সেকশন চেক করা। সেখানে এন্টারটেইনমেন্ট বা অভিনেতা জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হতে পারে। পেজ বা প্রোফাইলের নাম থেকেও ধারণা নেওয়া যেতে পারে।

- এছাড়াও এসকল ক্ষেত্রে আলোচিত পেজের বা প্রোফাইলের অন্যান্য পোস্ট বা ভিডিও দেখা যেতে পারে। যদি দেখা যায় আলোচিত পেজের বা প্রোফাইলে এজাতীয় অভিনীত দৃশ্য আরো পাওয়া যায় এবং আলোচিত ভিডিওর অভিনেতা-অভিনেতীদের সাথে বাকি ভিডিওগুলোর অভিনেতা-অভিনেতীদের মিল পাওয়া যায় তাহলেও বুঝতে হবে আলোচিত ভিডিওটি স্ক্রিপ্টেড ছিলো। [কোনো কোনো ক্ষেত্রে পোষাক-ও হুবহু মিলে যেতে পারে]

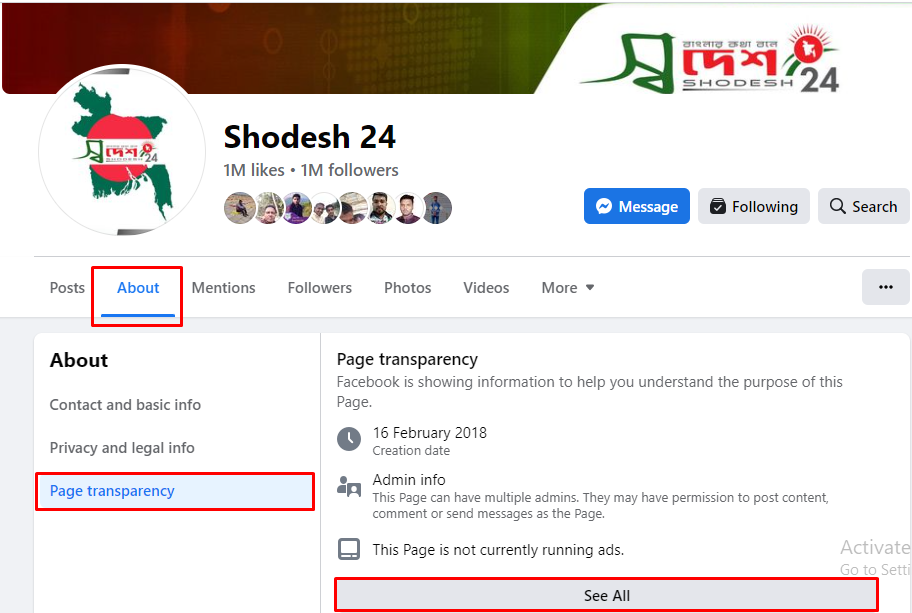

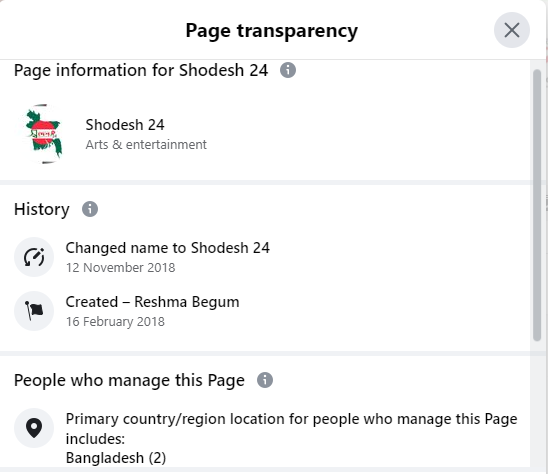

যদি এরকম হয় যে কোনো পেজের এমন নাম দেওয়া যে যেখানে থেকে ধারণা করা যায়না ভিডিওটি স্ক্রিপ্টেড কিনা। এছাড়াও যদি সেখানে এবাউট সেকশনেও কিছু উল্লেখ না থাকে এবং আলোচিত ভিডিওটি ব্যতীত একই ধরণের আর কোনো ভিডিও না পাওয়া যায় তাহলে সেই পেজ বা প্রোফাইলের নাম পরিবর্তন কিংবা পরিচালনা সহ ক্রিয়েশন ডেট চেক করেও ধারণা নেওয়া যেতে পারে। পেজ বা প্রোফাইলের এই অংশগুলো চেক করা যায় ট্রান্সপারেন্সি চেক করার মাধ্যমে। বিষয়টি সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

পোস্টদাতা প্রোফাইল বা পেজ যাচাই

এই জাতীয় পোস্টদাতার হ্যান্ডেলটির পূর্বের বিভিন্ন সময়ের পোস্ট স্ক্রল করে করে দেখতে হবে। যদি কেউ তার নিজের ছবি ব্যবহার করে এজাতীয় পোস্ট করে সেক্ষেত্রে হ্যান্ডেলটির বিভিন্ন পোস্টে শুধুমাত্র তার ছবিই ব্যবহার করবে। যদি ভিন্ন ভিন্ন নারীর ছবি ব্যবহার করা হয় তখন এইসকল হ্যান্ডেলকে এড়িয়ে যেতে হবে। কেননা এগুলোর উদ্দেশ্য সৎ হয় না। আর অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের ছবি ব্যবহার করে পোস্ট করাও আইনত ঠিক নয়।

এছাড়াও, এজাতীয় পোস্ট যেসকল প্রোফাইল বা পেজ-এ পাওয়া যাবে সেসকল প্রোফাইল এবং পেজের ট্রান্সপারেন্সি সেকশন থেকে পেজটি কবে খোলা হয়েছিল, কোথা থেকে পরিচালিত হছে কিংবা কয়বার কি কি নাম পরিবর্তন করেছে এসকল তথ্য পাওয়া যাবে।

“See All” এ ক্লিক করলে বাকি ইনফরমেশনগুলোও দেখা যাবে।

প্রোফাইলের ক্ষেত্রেও “About” অপশন থেকে “Profile Transparency” থেকে এই তথ্যগুলো দেখা যাবে। [তবে সব প্রোফাইল বা পেজ-এ ট্রান্সপারেন্সি বা ট্রান্সপারেন্সি রেকর্ড পাওয়া যাবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায়না]

ট্রান্সপারেন্সি থেকে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যদি,

- ট্রান্সপারেন্সি থেকে দেখা যায় যে আলোচিত হ্যান্ডেলটি পরিচালনা করা হচ্ছে যে এক দেশ থেকে কিন্তু ভিডিওটিতে স্থাপনা বা সাইনবোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভিন্ন দেশের ভিডিও হিসেবে নিশ্চিত হওয়া যায়। অথবা অডিওতে শোনা যাচ্ছে অন্য এক দেশের নাম বা শব্দগুলো বলা হচ্ছে তা অন্য এক ভাষায়। যে ভাষাটি পেজ পরিচালনাকারীর দেশে প্রচলিত না। সেক্ষেত্রে ভিডিওটির মূল আপ্লোডকারী ঐ পেজ নয় হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

- যদি ভিডিওতে নির্দিষ্ট কোনো তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় (দৃশ্য বা কথোপকথন সম্পর্কে) কিন্তু যে পেজ বা প্রোফাইল থেকে ভিডিওটি পেয়েছেন সেই পেজ বা প্রোফাইল আলোচিত তারিখের পরে তৈরি করা হয় তাহলেও “ভিডিওটির মূল আপ্লোডকারী ঐ পেজ নয় হিসেবে” ধরা যায়।

সুতরাং, আবেগ, অনুভূতি নাড়িয়ে দেওয়া কিংবা স্পর্শকাতর, প্রচলিত প্রথা বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত কোনো ইস্যু কেন্দ্রীক ভিডিও চোখে পড়লে তা বিশ্বাস করার আগে তা যাচাই করে নিবেন। যাচাই করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি (অডিও সহ) মনযোগ সহকারে অন্তত দুইবার দেখে নিতে হবে। এরপরে নিবন্ধের মধ্যে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসারে যাচাই করার চেষ্টা করতে হবে। নিযে যাচাই না করতে পারলে এবং অন্য কোনো মাধ্যম (ফ্যাক্ট-চেকিং বা গণমাধ্যম সহ) নিশ্চিত না হলে তা শেয়ার না করাই উচিত।

তথ্যসূত্র

- collinsdictionary- Staged definition and meaning

- Dictionary.com- Staged Definition & Meaning

- Rumorscanner.com- ভুল তথ্য, ছবি ও ভিডিও যাচাই করবেন যেভাবে