সম্প্রতি,”পাকিস্তানের পেশোয়ারে একটি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে ভিন্ন ভিন্ন সাতটি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।

উক্ত ছবিগুলো যুক্ত করে গণমাধ্যমে প্রকাশিত এমন কিছু প্রতিবেদন দেখুন নয়া দিগন্ত, সময় নিউজ (১), চ্যানেল আই, আমাদের সময়, দ্য রিপোর্ট লাইভ, এখন টিভি, ঢাকা পোস্ট, বাহান্ন নিউজ, ভোরের কাগজ, বিজয় টিভি, বার্তা বাজার, দেশ রূপান্তর, ডেইলি বাংলাদেশ, ক্যাম্পাস লাইভ২৪ (১), একুশে টিভি, বাংলাদেশ জার্নাল, সংবাদ প্রকাশ, ক্যাম্পাস লাইভ২৪ (২), ভোরের ডাক, আলোকিত বাংলাদেশ, বণিক বার্তা, সময় নিউজ (২)।

উক্ত ছবিগুলো ব্যবহার করে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া কিছু পোস্ট দেখুন এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে এবং এখানে।

পোস্টগুলোর আর্কাইভ ভার্সন দেখুন এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে এবং এখানে।

উক্ত ছবিগুলোর একটি ব্যবহার করে ইউটিউবে একটি ভিডিও দেখুন এখানে।

ভিডিওটির আর্কাইভ ভার্সন দেখুন এখানে।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, পাকিস্তানের পেশোয়ারে মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের সাথে প্রচারিত ছবিগুলো সাম্প্রতিক সময়ের নয় বরং পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার ছবি এগুলো।

গত ৩০ জানুয়ারি দুপুরে পাকিস্তানের পেশোয়ারে পুলিশ লাইনস এলাকার ভেতর একটি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ‘ডন’ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের ঘটনার সময় সেখানে জোহরের নামাজ চলছিল। এ ঘটনায় বহু হতাহতের খবর এসেছে দেশটির গণমাধ্যমে।

ঘটনাটির বিষয়ে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বেশ কিছু ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। ১০৬টি দেশীয় গণমাধ্যমে এ বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোতে থাকা ছবিগুলো যাচাই করে রিউমর স্ক্যানার দেখেছে, উক্ত ঘটনায় ২০ টি গণমাধ্যমের ২২ টি প্রতিবেদনে মোট সাতটি ভুল ছবি প্রচার করা হচ্ছে।

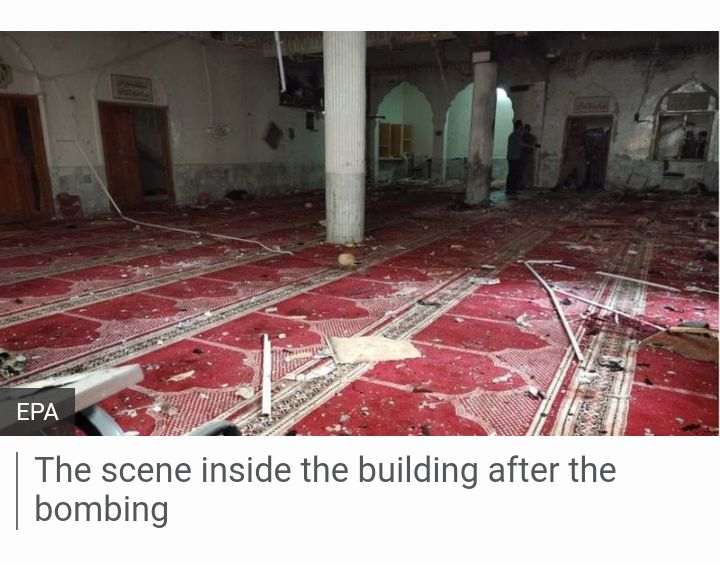

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সময়ের মসজিদে বিস্ফোরণের আলোচিত ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ‘সংগৃহিত’ ক্যাপশনে ব্যবহার করেছে নয়া দিগন্ত।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘BBC’ এর ওয়েবসাইটে ২০২২ সালের ৪ মার্চ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উক্ত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়। বিবিসির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ৪ মার্চ (২০২২) পেশোয়ারের এক মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনার পরের ছবি এটি।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনার নয়।

ছবি যাচাই ২

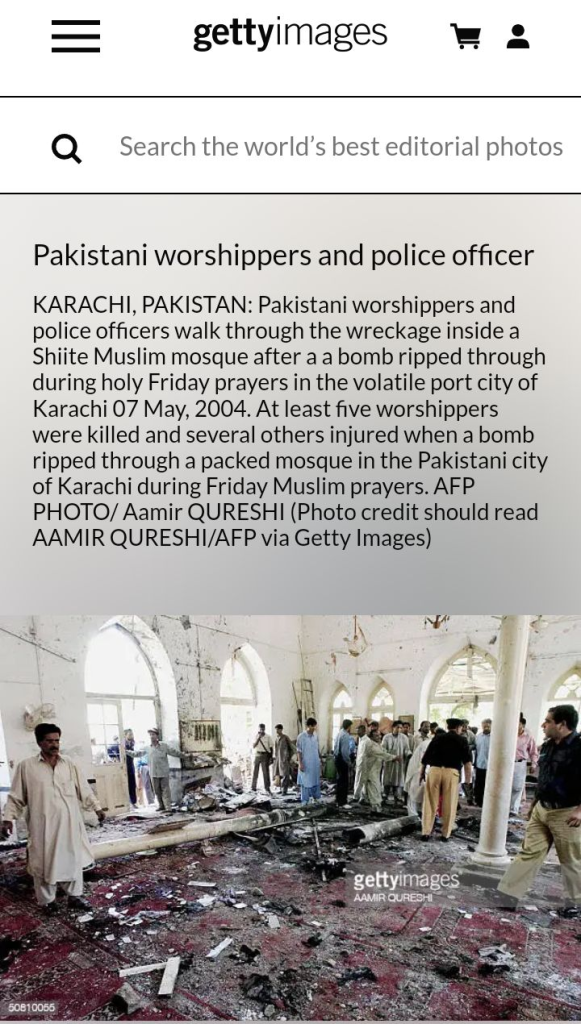

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সময়ের মসজিদে বিস্ফোরণের আলোচিত ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে সময় নিউজ, চ্যানেল আই, আমাদের সময়, দ্য রিপোর্ট লাইভ এবং এখন টিভি (ভিডিওর থাম্বনেইলে ব্যবহার করেছে ছবিটি)।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

ছবি শেয়ারিং এবং স্টোরেজ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ‘Getty Images’ এর ওয়েবসাইটে ২০০৪ সালে ৭ মে তোলা উক্ত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়।

ছবিটির বিষয়ে উক্ত ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, ০৭ মে (২০০৪) করাচির এক মসজিদে জুম্মার নামাজের সময় বিস্ফোরণের ঘটনার পরের ছবি এটি।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনার নয়।

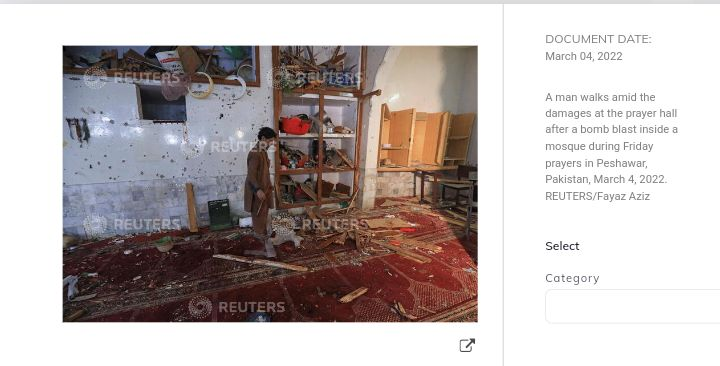

ছবি যাচাই ৩

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সময়ের মসজিদে বিস্ফোরণের আলোচিত ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে ঢাকা পোস্ট, বাহান্ন নিউজ, ভোরের কাগজ, বিজয় টিভি, বার্তা বাজার।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা ‘Reuters’ এর ওয়েবসাইটে ২০২২ সালের ৪ মার্চ প্রকাশিত উক্ত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়। রয়টার্স বলছে, ৪ মার্চ (২০২২) পেশোয়ারের এক মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনার পরের ছবি এটি।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনার নয়।

ছবি যাচাই ৪

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সময়ের মসজিদে বিস্ফোরণের আলোচিত ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে দেশ রূপান্তর, ডেইলি বাংলাদেশ এবং ক্যাম্পাস লাইভ২৪।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম ‘The Guardian’ এর ওয়েবসাইটে ২০২২ সালের ৪ মার্চ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উক্ত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ৪ মার্চ (২০২২) পেশোয়ারের এক মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনার পরের ছবি এটি।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনার নয়।

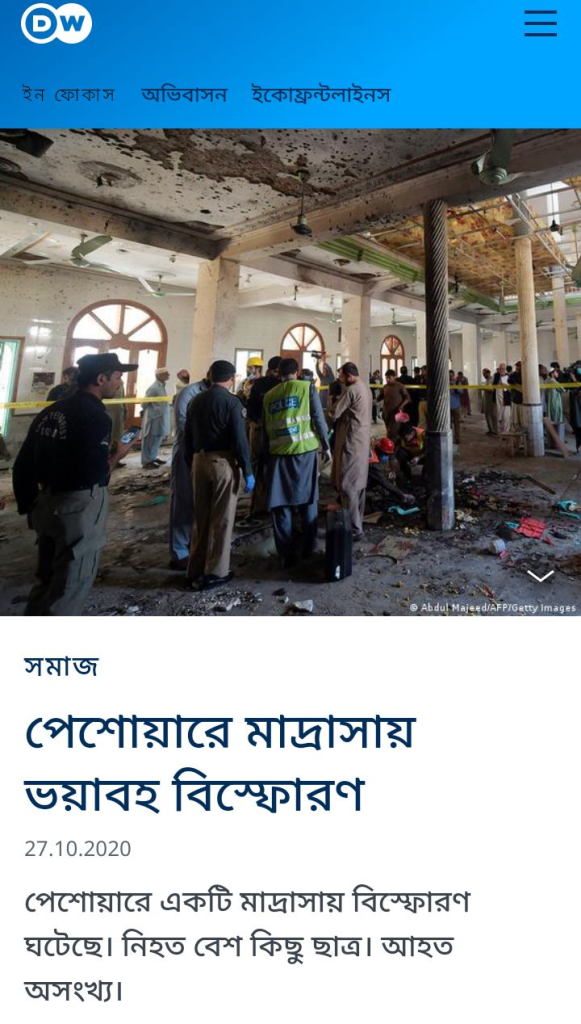

ছবি যাচাই ৫

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সময়ের মসজিদে বিস্ফোরণের আলোচিত ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে একুশে টিভি, বাংলাদেশ জার্নাল, সংবাদ প্রকাশ, ক্যাম্পাস লাইভ২৪ এবং ভোরের ডাক।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

জার্মানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘DW’ এর ওয়েবসাইটে ২০২০ সালের ২৭ অক্টোবর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উক্ত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়। DW এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২৭ অক্টোবর (২০২০) পেশোয়ারের এক মাদ্রাসায় বিস্ফোরণের ঘটনার পরের ছবি এটি।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনার নয়।

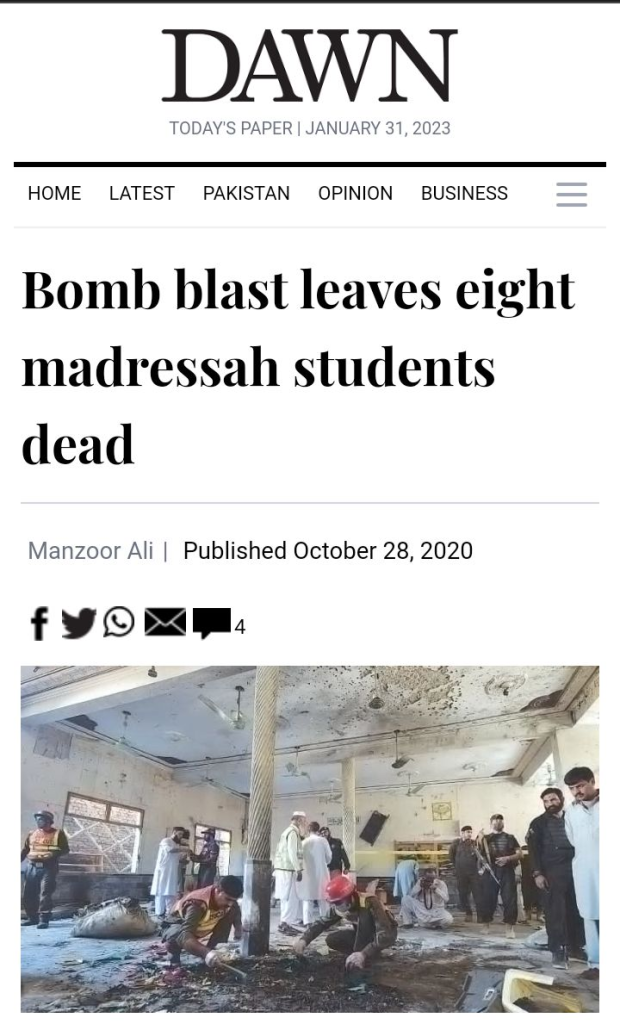

ছবি যাচাই ৬

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সময়ের মসজিদে বিস্ফোরণের আলোচিত ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে আলোকিত বাংলাদেশ

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ‘DAWN’ এর ওয়েবসাইটে ২০২০ সালের ২৮ অক্টোবর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উক্ত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়। DAWN এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২৭ অক্টোবর (২০২০) পেশোয়ারের এক মাদ্রাসায় বিস্ফোরণের ঘটনার পরের ছবি এটি।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনার নয়।

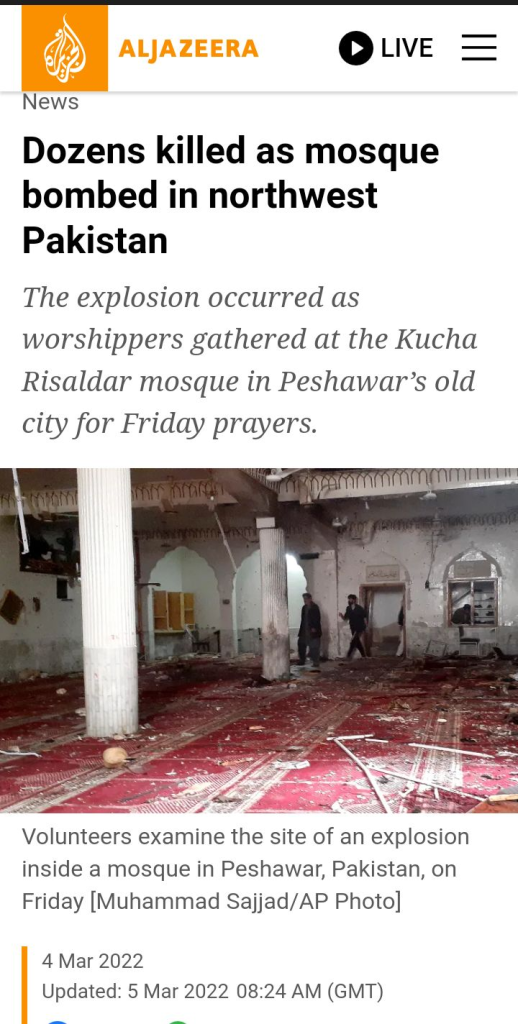

ছবি যাচাই ৭

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সময়ের মসজিদে বিস্ফোরণের আলোচিত ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই ছবিটি ব্যবহার করেছে বণিক বার্তা, সময় নিউজ।

কিন্তু ছবিটি উক্ত ঘটনার নয়।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘ALJAZEERA’ এর ওয়েবসাইটে ২০২২ সালের ০৪ মার্চ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উক্ত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়। ALJAZEERA এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ৪ মার্চ (২০২২) পেশোয়ারের এক মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনার পরের ছবি এটি।

অর্থাৎ, গণমাধ্যমে প্রচারিত এই ছবিটি সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনার নয়।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে আলোচিত ছবিগুলোর ক্যাপশনে ফাইল ফটো বা পুরনো ঘটনার ছবি শীর্ষক কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। বরং কিছু গণমাধ্যম ছবিগুলো সংগৃহিত, কেউ-বা ছবিসূত্র হিসেবে বিদেশী গণমাধ্যমের নাম উল্লেখ করেছে। কোনো কোনো গণমাধ্যম ছবির ক্যাপশনে কিছুই লিখে নি। সাম্প্রতিক ঘটনার বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ছবিগুলো ব্যবহার করে সংগৃহিত উল্লেখ, বিদেশী গণমাধ্যমের নাম উল্লেখ কিংবা কোনো তথ্যই উল্লেখ না থাকায় স্বাভাবিকভাবে ছবিগুলো সাম্প্রতিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার বলে প্রতীয়মান হয়। এতে করে নেটিজেনদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া অমূলক নয়।

মূলত, গত ৩০ জানুয়ারী পাকিস্তানের একটি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় দেশীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে পাকিস্তানের ২০০৪, ২০২০ এবং ২০২২ সালের তিনটি ভিন্ন বিস্ফোরণের ঘটনার ছবি ব্যবহার করে সাম্প্রতিক ঘটনার ছবি দাবিতে প্রচার করা হচ্ছে। প্রতিবেদনগুলোত আলোচিত ছবিগুলোর ক্যাপশনে ফাইল ফটো বা পুরনো ঘটনার ছবি শীর্ষক কোনো তথ্যও দেওয়া হয়নি। এতে করে স্বাভাবিকভাবে ছবিগুলো সাম্প্রতিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার বলে প্রতীয়মান হয় যা বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে।

সুতরাং, পাকিস্তানের পেশোয়ারে একটি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে পুরোনো ঘটনার ছবি প্রচার করা হচ্ছে; যা বিভ্রান্তিকর।

তথ্যসূত্র

- BBC: Pakistan bombing kills dozens in Shia mosque in Peshawar

- Getty Images: Pakistani worshippers and police officer

- REUTERS: March 4, 2022

- The Guardian: Dozens of worshippers killed in Pakistan suicide bomb attack

- DW: পেশোয়ারে মাদ্রাসায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ

- DAWN: Bomb blast leaves eight madressah students dead

- ALJAZEERA: Dozens killed as mosque bombed in northwest Pakistan