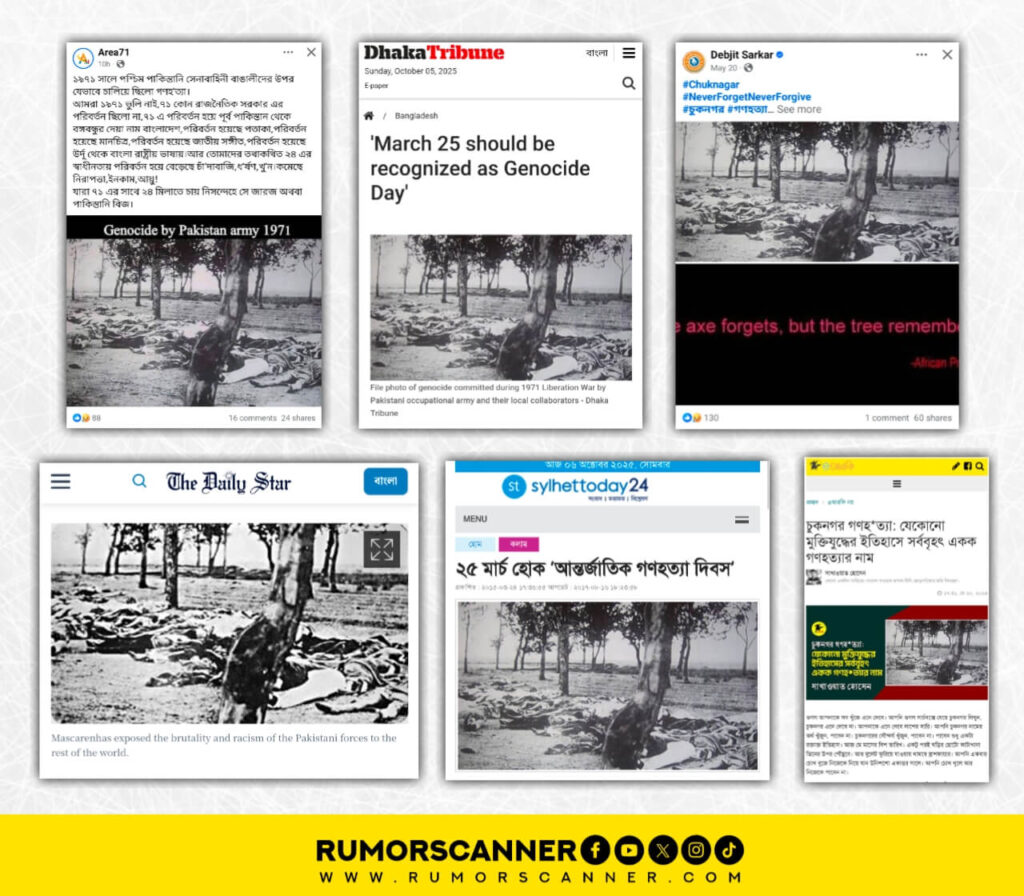

সম্প্রতি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি ছবি প্রচার করে দাবি করা হচ্ছে, ছবিটি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত বাঙালিদের মরদেহের ছবি। একই দাবিতে ছবিটি দেশের একাধিক গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিবেদনে ব্যবহার হতেও দেখা যায়। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোতেও ছবিটিকে ১৯৭১ সালে খুলনার চুকনগর হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দাবিতে প্রচার করা হয়।

ফেসবুকে প্রচারিত এমন পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ)।

ছবিটি ব্যবহার করে দেশিয় গণমাধ্যমে প্রচারিত প্রতিবেদন দেখুন দ্য ডেইলি স্টার, দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ঢাকা ট্রিবিউন এবং সিলেট টুডে২৪।

একই ছবি ব্যবহার করে বিনোদনভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম eআরকির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখুন এখানে (আর্কাইভ)।

বিডি ডাইজেস্ট নামের একটি ওয়েবসাইটেও ছবিটি সম্বলিত একটি প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়। উক্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখুন এখানে।

একই ছবি ব্যবহার করে ১৯৭১ সালের চিত্র দাবিতে ব্লগপোস্ট ওয়েবসাইটগুলোতে প্রকাশিত ব্লগ দেখুন এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে এবং এখানে।

ভারতীয় গণমাধ্যমে একই ছবি ব্যবহার করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গণহত্যার চিত্র দাবিতে প্রচারিত প্রতিবেদন দেখুন ইন্ডিয়া টুডে, হিন্দু ভয়েস এবং বার্তা টুডে।

ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের ফেসবুক পেজে প্রচারিত পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ)।

ইতিহাস বিষয়ক ওয়েবসাইট ইন্দোস্ফিয়ারে প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখুন এখানে (আর্কাইভ)।

এক্স (সাবেক টুইটার)-এ প্রচারিত পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ)।

ফ্যাক্টচেক

রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, আলোচিত ছবিটি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত বাঙালিদের মরদেহের ছবি নয়। প্রকৃতপক্ষে, ছবিটি আর্মেনিয়ায় ১৯১৫ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তৎকালীন অটোম্যান সাম্রাজ্যের চালানো গণহত্যার একটি চিত্র। যেটিকে বেশ কয়েকবছর ধরেই বিভিন্ন মাধ্যমে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ছবি দাবিতে প্রচার করা হচ্ছে।

আলোচিত ছবিটির বিষয়ে অনুসন্ধানে রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে স্টক ফটো ওয়েবসাইট gettyimages এবং alamy এর ওয়েবসাইটে আলোচিত ছবিটি খুঁজে পাওয়া যায়। ছবিগুলো দেখুন এখানে এবং এখানে। প্ল্যাটফর্মগুলোতে বলা হয়, ছবিটি ১৯১৫ সালের দিকে শুরু হওয়া আর্মেনিয়ান গণহত্যার। সেসময় তুর্কীরা আর্মেনিয়ানদের ওপর এই হত্যাযজ্ঞ চালায় বলে gettyimages-এর ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়।

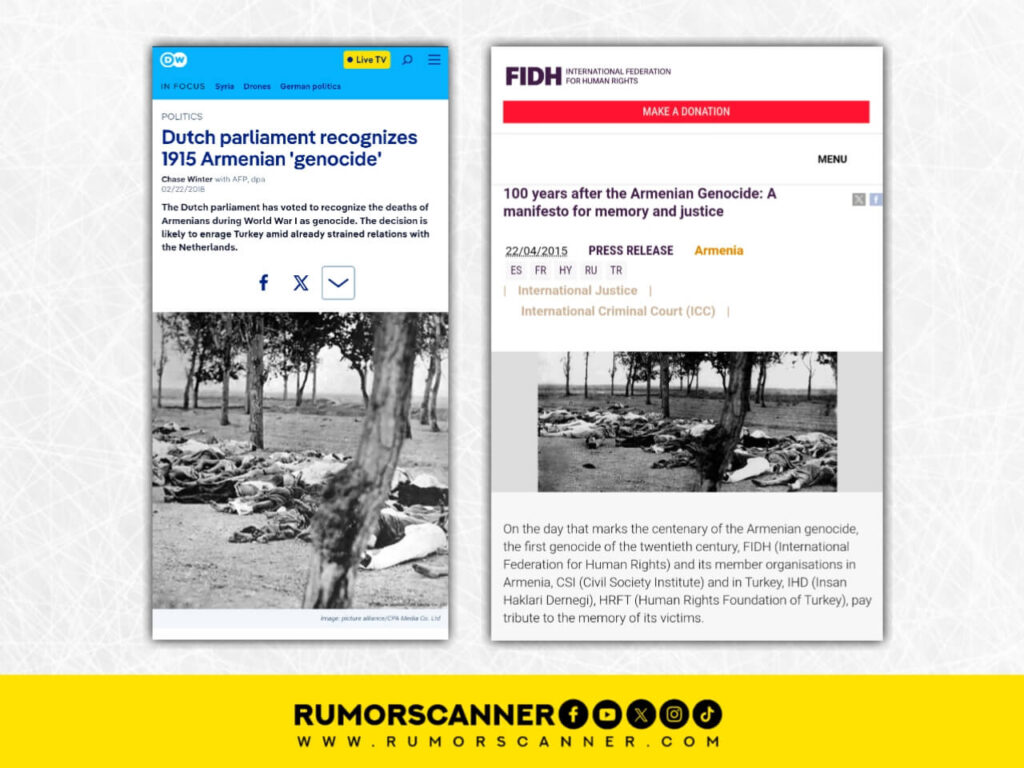

প্রাপ্ত তথ্যের সূত্র ধরে অনুসন্ধানে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে জার্মানভিত্তিক গণমাধ্যম ডয়েচে ভেলে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ফেডারেশনের ওয়েবসাইটে আলোচিত ছবিটি সম্বলিত দুটি প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনগুলো থেকেও জানা যায়, ছবিটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আর্মেনিয়ায় অটোম্যান সাম্রাজ্যের চালানো গণহত্যার সময়ের। ১৯১৫ সালে শুরু হয়ে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত চলা এই গণহত্যায় অটোমান সাম্রাজ্যের তুর্কি শাসকদের হাতে লক্ষ লক্ষ আর্মেনীয় নৃশংস হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছেন।

অর্থাৎ, আলোচিত ছবিটি ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নয়।

সুতরাং, আর্মেনিয়ান গণহত্যার ছবিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত বাঙালিদের মরদেহের ছবি দাবিতে প্রচার হয়ে আসছে; যা মিথ্যা।

তথ্যসূত্র

- Gettyimages Website: Armenians killed by Turks during the Armenian Genocide.

- Alamy Website: Armenian Genocide victims in 1915

- Deutsche Welle Website: Dutch parliament recognizes 1915 Armenian ‘genocide’

- International Federation for Human Rights Website: 100 years after the Armenian Genocide: A manifesto for memory and justice

- Rumor Scanner’s Analysis